超越本能的智慧:BBC《小动物大智慧》中的动物认知革命

当英国动物学家莉斯·波恩尼手持平板电脑,蹲在日本东京大学的实验室里,与一只名叫“阿明”的黑猩猩进行“记忆力对决”时,屏幕上的数字序列正以每秒0.2秒的速度闪现。人类观众尚未来得及看清数字位置,阿明已用手指准确按出了正确顺序——这一幕来自BBC与央视联合制作的纪录片《小动物大智慧》(Super Smart Animals)。作为央视引进的科普力作,该片延续了BBC自然纪录片的严谨风格,莉斯·波恩尼带领团队跨越全球六大洲,探访海豚、乌鸦、章鱼、大象等20余种“高智商动物”,通过30余项科学实验,揭示了动物认知能力的惊人高度:它们不仅能使用工具、学习语言、传递文化,甚至拥有“自我意识”和“情感共情”,彻底颠覆了“人类是唯一智慧生物”的傲慢认知,在自然与科学的交汇处,书写了一曲关于生命智能的多元赞歌。

工具大师:乌鸦的“逻辑推理”与章鱼的“逃脱艺术”

在太平洋新喀里多尼亚岛的雨林中,一只乌鸦正用喙叼着树枝,将其折成“钩子”形状,伸入树洞中勾取昆虫幼虫——这不是偶然行为,而是该地区乌鸦种群代代相传的“文化技能”。纪录片中,莉斯团队设计了“乌鸦取水实验”:在玻璃管中放入漂浮的食物,水面低于乌鸦的喙,旁边摆放着石子。结果,乌鸦不仅会将石子投入水中使水面上升,还能区分实心石子与空心塑料球,甚至懂得“大石子比小石子更有效”。“这证明乌鸦具备因果推理能力,相当于7岁儿童的认知水平。”剑桥大学动物行为学家亚历克斯·泰勒博士评价道。

而在日本冲绳的海洋馆,一只章鱼的“逃脱表演”更令人拍案叫绝。研究人员将章鱼关在带螺旋盖的玻璃罐中,它先用触手探索盖子结构,然后用吸盘抓住罐口,旋转身体“拧开”盖子——整个过程仅用5分钟。更惊人的是“跨物种学习”:当另一只章鱼透过玻璃观察同伴开罐后,它的成功时间缩短至2分钟。“章鱼的大脑有5亿个神经元,其中三分之二分布在触手上,相当于‘分布式智能’。”莉斯在片中感叹,“它们没有脊椎,却能解决灵长类动物才能完成的难题。”

语言天才:海豚的“名字”与大象的“方言”

海豚的“语言能力”是纪录片的另一大亮点。在加勒比海的海豚研究中心,莉斯团队记录到宽吻海豚会用独特的“哨声”称呼同伴——每只海豚都有专属“名字”,其他海豚会记住并回应这个声音。实验中,研究人员播放一只海豚的“名字哨声”,即使它不在现场,群体中也会有海豚“应答”。“这相当于人类在拥挤的派对上听到有人喊自己的名字。”海洋生物学家丹尼斯·赫尔曼解释道。更神奇的是,海豚能理解人类的手势指令,区分“左边的球”和“球在左边”,展现出对语法结构的初步认知。

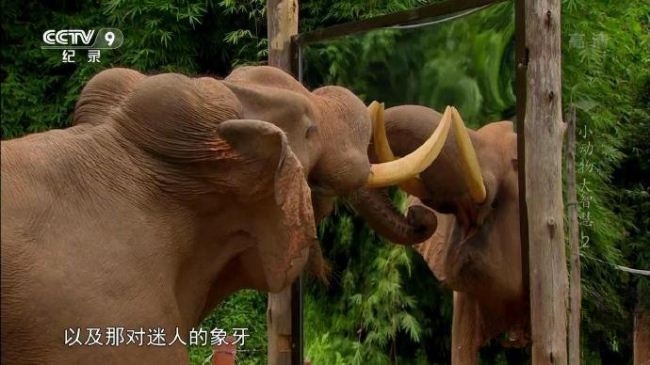

而非洲草原的大象则发展出了“方言系统”。肯尼亚的象群用低频声波(人类听不到)进行远距离交流,不同种群的“问候语”存在差异——马赛象的“见面叫声”是5个音节,而察沃象则是3个音节。当研究人员播放陌生种群的叫声时,象群会保持警惕;播放熟悉种群的叫声时,则会放松并靠近。“大象的记忆力能持续60年,它们能记住数百个同伴的声音,甚至区分不同人类部落的语言。”莉斯在片中展示了一段录音:当播放马赛牧人的谈话声时,象群会快速撤离(马赛人有捕猎大象的历史);而播放坎巴人的声音时,它们则无动于衷。

情感与文化:动物的“共情”与“传统传承”

《小动物大智慧》最动人的部分,是对动物“情感世界”的探索。在印度尼西亚的猩猩保护区,一只名叫“伊莎”的成年雌性猩猩,会用树叶包裹受伤的小猩猩的伤口,并用舌头舔舐止痛——这种“利他行为”此前被认为是人类独有的。而在德国的一家动物园,一只黑猩猩因同伴去世而“抑郁”,拒绝进食,直到饲养员给它看同伴生前的照片,它才用手指轻轻抚摸照片,发出呜咽声。“动物不仅有情绪,还有复杂的情感体验,如悲伤、喜悦、嫉妒。”莉斯在片中强调。

更令人深思的是“动物文化”的存在。日本雪猴会在温泉中洗澡取暖,这种行为从一只雌性雪猴开始,逐渐传遍整个种群,成为“传统习俗”;南非的蜜獾会跟随响蜜鴷鸟找到蜂巢,合作取食蜂蜜,这种“跨物种合作”已延续数千年。“文化的核心是‘非遗传的信息传递’,动物显然具备这种能力。”莉斯总结道。例如,当一只年轻蜜獾第一次遇到响蜜鴷时,会观察成年蜜獾的行为,几次后便能独立合作——这正是“社会学习”的体现。

人类的反思:从“征服自然”到“理解自然”

纪录片的高潮,是莉斯与大猩猩的“智力对决”。在刚果的灵长类动物研究中心,她与一只大猩猩比赛“数字记忆”:屏幕上随机闪现数字1-9,然后消失,要求按顺序指出位置。结果,大猩猩的准确率达80%,而莉斯仅为65%。“我们总以为人类的大脑是最先进的,但在短期记忆等方面,动物可能比我们更高效。”莉斯坦言。这种“认知谦逊”正是该片的核心价值——它不仅展示了动物的智慧,更促使人类重新审视自身与自然的关系。

从乌鸦的工具使用到大象的方言,从海豚的名字到猩猩的共情,《小动物大智慧》用科学证据证明:智慧不是人类的专属,而是生命演化的普遍现象。正如莉斯在片尾所说:“当我们承认动物也有思想和情感,我们就无法再将它们视为‘资源’或‘工具’,而是与我们共享地球的‘邻居’。”这种观念的转变,或许是比“动物有多聪明”更重要的启示——因为真正的智慧,始于对生命的敬畏与理解。

如今,该片已成为全球动物保护教育的经典教材,启发着更多人关注动物的认知需求:在瑞典,动物园为乌鸦提供“解谜玩具”;在泰国,大象保护区允许它们自主选择工作时间。这些改变,都源于一个简单的认知:当我们凝视动物的眼睛时,看到的或许不是“低等生物”,而是另一种形式的“智慧生命”。