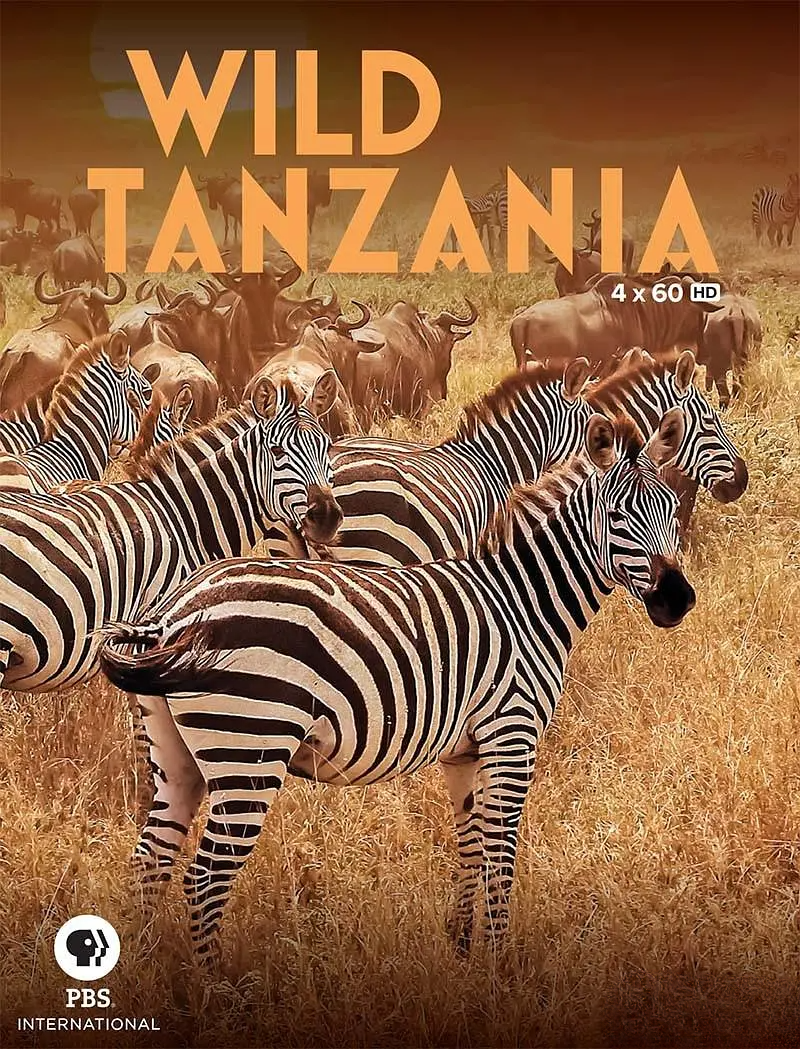

纪录片《狂野坦桑尼亚》(Wild Tanzania 2004)第一季全4集:非洲屋脊的自然与危机交响

核心主题:多元景观中的生命韧性与生存挑战

2004年美国出品的纪录片《狂野坦桑尼亚》(Wild Tanzania)第一季,以“景观多样性”为线索,穿越坦桑尼亚四大生态系统——塞伦盖蒂草原的迁徙奇观、马齐韦岛的珊瑚礁秘境、范乔维森林的雨林生态、丘贝岛的海洋保护区,用16.7G的1080P影像展现“非洲野生动物最后的天堂”。影片没有停留在“展示美景”,而是聚焦**“自然与人类威胁的双重压力”**:塞伦盖蒂的角马迁徙因气候变化导致路线偏移,马齐韦岛的珊瑚礁因过度捕捞出现白化,范乔维森林的黑猩猩因栖息地碎片化数量锐减,丘贝岛的海龟面临塑料垃圾缠绕的生存危机。通过跟踪当地护林员、海洋保护主义者、原住民的日常工作,影片构建了“坦桑尼亚生态全景图”,让观众在震撼的自然画面中(如百万角马横渡马拉河的“天国之渡”、座头鲸在深海歌唱的低频声波、火烈鸟群将盐湖染成粉色的壮阔),体会“保护与发展如何平衡”的非洲命题。

纪录片的独特价值在于**“20年前的生态预警”**:作为早期关注坦桑尼亚生态的影像记录,它留下了珍贵的“基线数据”——2004年塞伦盖蒂的角马数量约130万头,而2023年卫星数据显示已降至90万头;马齐韦岛的珊瑚覆盖率当时达60%,如今因海水升温已不足30%。影片中护林员的担忧在20年后成为现实:“如果不控制偷猎和碳排放,我们的孩子将只能在纪录片中看到角马迁徙。”这种“预见性”让《狂野坦桑尼亚》超越了普通旅游风光片,成为“生态保护的时间胶囊”。

分集亮点:四大生态系统的生命故事

《塞伦盖蒂:永恒的迁徙》

首集聚焦坦桑尼亚最古老的国家公园(1951年建立),用航拍镜头展现“世界最大规模动物迁徙”——每年7-8月,百万角马、斑马、羚羊组成的迁徙大军,从坦桑尼亚横渡马拉河进入肯尼亚,途中需躲避鳄鱼伏击、狮子围猎、鬣狗骚扰,约25万只角马死于迁徙途中,但新生幼崽会继续加入这场“生命轮回”。影片特别记录了角马的“导航之谜”:它们如何通过地磁场和河流气味确定路线?为何年复一年重复危险旅程?动物学家在片中解释:“塞伦盖蒂的草皮需要迁徙‘休养生息’,角马的粪便则为草原提供养分——这是一场‘动物与土地的共生契约’。”但危机已显现:2004年的异常干旱导致迁徙时间提前,部分角马因体力不支倒在半路,护林员不得不设置临时水源点。

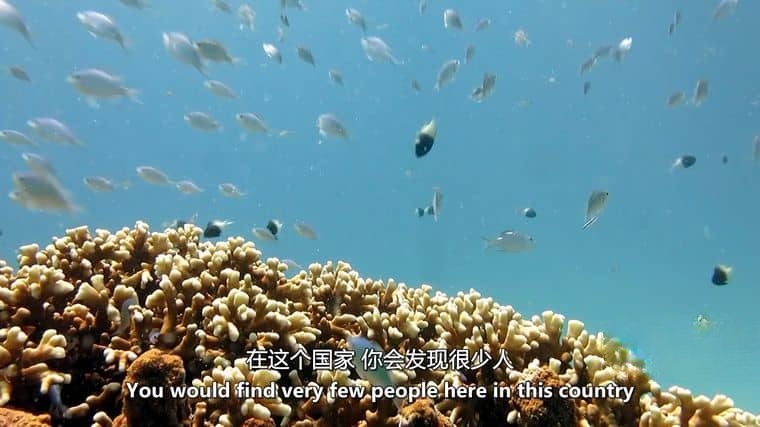

《马齐韦岛:珊瑚礁的彩色葬礼》

第二集转向桑给巴尔群岛的马齐韦岛,这里是印度洋最丰富的珊瑚礁生态系统之一,生活着300多种珊瑚、500种鱼类和海龟、儒艮等濒危物种。影片用水下摄影记录珊瑚礁的“彩色世界”:鹿角珊瑚如树枝般摇曳,鹦鹉鱼用喙啃食珊瑚(排泄物形成白色沙滩),海鳗从石缝中探出头部伏击猎物。但镜头也捕捉到触目惊心的“白化现象”:因海水温度上升0.5℃,部分珊瑚失去共生藻类,变成惨白的“骨骼”。海洋保护主义者正在尝试“珊瑚园艺”——将健康珊瑚碎片固定在金属架上培育,再移植到受损区域,但收效甚微。当地渔民的访谈揭示矛盾:“我们需要捕鱼养家,但珊瑚死了,鱼也会消失。”

《范乔维森林:黑猩猩的最后避难所》

第三集深入坦桑尼亚西南部的范乔维森林,这里是东非黑猩猩的重要栖息地。影片跟踪一个黑猩猩家族的日常:雄性首领通过“捶胸”宣示地位,母亲教幼崽用树枝取食白蚁,老年黑猩猩因牙齿磨损无法咬开坚果,年轻个体主动分享食物。但森林边缘的镜头令人揪心:伐木公司的卡车正在运输原木,道路建设将森林分割成“生态孤岛”,黑猩猩不得不冒险进入农田觅食,导致“人兽冲突”频发。灵长类学家用DNA分析发现,该区域黑猩猩的遗传多样性已下降15%,近亲繁殖风险增加。影片中,护林员用红外相机拍到一只成年雄性黑猩猩因触电死亡(误触盗猎者设置的电网),成为“森林破碎化”的牺牲品。

《丘贝岛:海龟的塑料陷阱》

最终集来到坦桑尼亚与莫桑比克边境的丘贝岛,这里的绿海龟和玳瑁因“盗猎”和“塑料污染”濒临灭绝。影片记录海龟的“生命循环”:雌海龟夜间爬上海滩产卵,用后肢挖洞埋蛋,幼龟孵化后需穿越沙滩爬向大海,途中70%会被海鸟、螃蟹捕食。但新的威胁出现:幼龟常将塑料袋误认为水母吞食,成年海龟因误食塑料吸管导致肠道堵塞死亡。海洋保护团队正在岛上建立“塑料回收中心”,教当地村民将塑料垃圾制成工艺品出售,同时巡逻打击盗猎龟蛋的行为。影片结尾,一只被救助的海龟(背甲因缠绕塑料绳留下深痕)被放归大海,它在海水中盘旋片刻,仿佛向人类“告别”,传递出“海洋保护需要全球协作”的启示。

观众共鸣:20年后重看的生态反思

影片在豆瓣被“生态爱好者”反复推荐,核心原因在于**“真实的脆弱感”**:它没有刻意美化非洲的“原始”,而是展现自然的“韧性与脆弱并存”——角马迁徙的壮观背后是残酷的生存淘汰,珊瑚礁的绚丽之下是对环境变化的极度敏感,黑猩猩的智慧之中藏着对人类活动的恐惧。20年后的今天,当塞伦盖蒂的“天国之渡”因干旱缩短、马齐韦岛的珊瑚礁仍在白化,《狂野坦桑尼亚》成为一面镜子:“我们是否听取了20年前的警告?”

正如片尾护林员所说:“坦桑尼亚的野生动物不是‘非洲的宝藏’,而是‘全人类的遗产’。保护它们,就是保护地球的生态韧性。”这部纪录片最终告诉我们:自然的狂野之美,需要人类用克制与智慧去守护——因为有些风景,一旦消失就永不重现。