纪录片《认识有袋动物》(Meet the Marsupials 2020):澳大利亚的“袋中精灵”生存图鉴

核心主题:袋中育儿的进化奇迹与生态智慧

Curiosity 2020年出品的纪录片《认识有袋动物》(Meet the Marsupials),以澳大利亚为舞台,聚焦地球上最独特的哺乳动物类群——有袋动物。这些“袋中精灵”以育儿袋为标志,从袋鼠的强健跳跃、考拉的慵懒树栖,到蜜袋鼯的空中滑翔、袋熊的穴居生活,展现了“袋中育儿”这一进化策略如何让它们在澳大利亚孤立的生态系统中繁衍出250多种独特物种。影片通过3.4G的1080P影像,揭示了有袋动物的生存密码:育儿袋不仅是“移动摇篮”,更是幼崽在母体之外完成发育的“安全舱”;它们的身体结构(如袋鼠的长尾平衡、袋熊的 backward-facing 育儿袋、蜜袋鼯的滑翔膜)都是对环境的极致适应。与传统动物科普片不同,影片强调**“有袋动物的独特性与脆弱性”**——为何它们仅在澳大利亚和美洲部分地区分布?育儿袋的进化如何帮助它们在恐龙灭绝后的生态空位中占据优势?如今又面临哪些生存威胁?通过科学家对化石、基因和行为的研究,影片构建了“有袋动物的生命图谱”,让观众理解“每一种‘奇怪’的习性都是自然选择的完美答案”。

纪录片的独特价值在于**“打破‘袋鼠=有袋动物全部’的认知”**:除了广为人知的袋鼠和考拉,影片还介绍了“冷门明星”——袋食蚁兽一天能吃2万只白蚁,用长舌和粘性唾液高效捕食;短头袋鼬拥有“飞过足球场距离”的滑翔能力,皮肤呼吸的幼崽是哺乳动物中独一无二的存在;袋熊的育儿袋向后开口,防止挖洞时泥土进入,其圆滚滚的体型和短腿竟是为适应地下生活的“工程学设计”。这些细节传递出:有袋动物的多样性远超想象,它们用“袋中育儿”这一核心策略,演化出适应树栖、穴居、飞行、陆栖等多种生态位的能力,成为澳大利亚“活化石”的代名词。

影片亮点:六大明星物种的“袋中生活”

袋鼠:跳跃王者的“多功能尾巴”

开篇聚焦袋鼠家族的“生存绝技”:红袋鼠以70公里/小时的速度跳跃,一跃可达13米,其 Crural 指数(小腿长/大腿长×100)高达172,远超其他哺乳动物(人类平均仅80),这种“弹簧腿”结构让它们成为“陆地跳跃效率最高的动物”。影片用高速摄影展示袋鼠跳跃时的肌肉协同:后腿蹬地时,尾巴如“第五条腿”支撑身体,落地时将动能转化为弹性势能,实现“节能跃进”。更有趣的是育儿袋细节:雌性袋鼠的育儿袋前开,内有四个乳头,幼崽( Joey )出生时仅2厘米长,像“粉红小虫子”般爬进袋中,咬住乳头不放,直到6-7个月后才敢探头观察世界。生物学家解释:“袋鼠的早产策略(孕期仅30-40天)是对澳大利亚干旱环境的适应——当食物匮乏时,母体可暂停胚胎发育,待环境适宜再让幼崽出生,这种‘胚胎滞育’能力是有袋动物的生存法宝。”

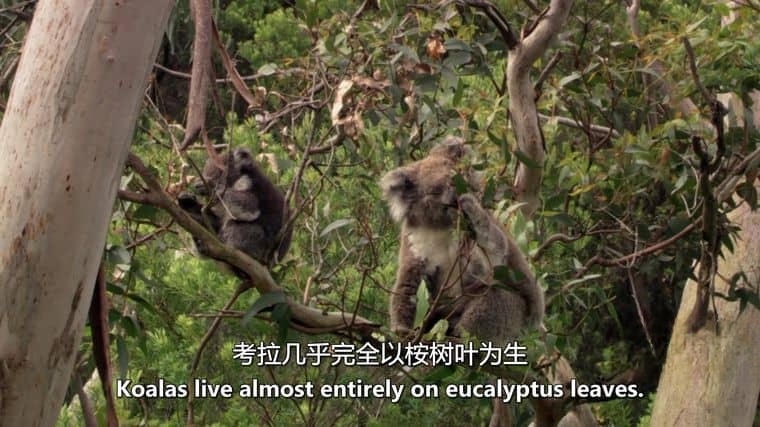

考拉:树栖懒汉的“毒素分解术”

第二部分揭秘考拉“每天睡20小时”的真相:它们以桉树叶为食,而桉树叶含剧毒物质(如萜烯)和低营养成分,考拉的肝脏进化出特殊酶系统分解毒素,漫长睡眠则是为了降低代谢、节省能量。影片拍摄到考拉幼崽的“特殊辅食”:出生6个月后,它们会吃母亲排出的“盲肠便”(半消化的桉树叶纤维),以获取分解毒素的肠道菌群——这种“粪食行为”是考拉传递生存技能的关键。考拉的前爪堪称“树栖神器”:2指与3指对握,如人类拇指般灵活,能牢牢抓住树枝;厚实的掌垫和尖锐长爪,让它们即使在睡梦中也不会从树上跌落。旁白调侃:“考拉不是懒,是‘用睡觉对抗毒素’的生存智者。”

蜜袋鼯:夜幕滑翔的“空中精灵”

夜幕下的镜头展现了蜜袋鼯的“飞行表演”:从手腕延伸到脚踝的滑翔膜( patagium )展开如翼,它们能在树林间滑翔50米以上,精准降落在目标树枝上。影片通过红外相机记录:蜜袋鼯的滑翔不仅是移动方式,更是捕食策略——它们能突然俯冲捕捉飞虫,或掠过花丛吸食花蜜,滑翔膜上的毛发可调节空气阻力,尾巴则像方向舵控制轨迹。幼崽在育儿袋中发育4个月后,会爬出袋外趴在母亲背上,学习滑翔技巧:从低矮树枝开始,逐渐挑战长距离,母亲的叫声则是“降落指令”。这种“家族式教学”让蜜袋鼯成为“森林中的夜行高手”。

袋熊:穴居工程师的“向后育儿袋”

袋熊的“反差萌”是影片的温馨亮点:圆胖的身体、短粗的四肢,却能挖掘深达10米的地下洞穴系统。其独特的“向后开口育儿袋”( pouch opening faces backward )是进化的“神来之笔”——当袋熊用强壮前爪挖洞时,泥土和碎屑不会灌入袋中,保护幼崽( joey )的安全。影片用X光扫描展示袋熊的骨骼结构:前肢肱骨短而粗壮,爪子如铲子般锋利,肩带肌肉占体重的20%,堪称“自然界的挖掘机”。更有趣的是袋熊的粪便:因肠道特殊结构,排出的粪便呈立方体,它们用粪便标记领地,这种“不会滚动的信号”在洞穴环境中格外高效。

袋食蚁兽:白蚁克星的“长舌闪电”

作为“自然界的白蚁控制专家”,袋食蚁兽一天能吃掉2万只白蚁,其长舌(长达18厘米)每分钟伸缩100次,粘性唾液能粘住白蚁,无牙齿的口腔和强壮的颈部肌肉则专为“吸食”设计。影片拍摄到袋食蚁兽破坏白蚁巢的场景:用前爪扒开坚硬的蚁穴外壳,长舌如闪电般伸入,瞬间带出一团白蚁,整个过程不到10分钟。它们的存在对澳大利亚生态平衡至关重要——一只袋食蚁兽每年可保护2公顷森林免受白蚁侵害,堪称“活体杀虫剂”。

袋鼬:皮肤呼吸的“迷你掠食者”

最小的有袋食肉动物袋鼬,展现了“极端环境下的生存韧性”:幼崽出生时仅0.5克,如“粉红色小蠕虫”,在母亲的育儿袋中通过皮肤呼吸(哺乳动物中唯一),直到发育出肺部。影片记录了袋鼬母亲的“育儿压力”:一胎可产12只幼崽,但育儿袋仅4个乳头,幼崽需“竞争上岗”,最强壮的4只才能存活。成年袋鼬则是“高效猎手”,夜间捕食老鼠、蜥蜴,甚至能攻击比自己大的猎物,其锋利的犬齿和敏捷的身手,让它们成为“森林地面的微型霸主”。

生存挑战:有袋动物的“现代危机”

纪录片并未回避有袋动物的脆弱性:欧洲殖民者引入的狐狸、猫等 invasive species,导致袋鼬等小型有袋动物数量下降90%;栖息地被农业开发和城市扩张分割,袋鼠因食物短缺被迫闯入农场,引发“人兽冲突”;气候变化导致考拉依赖的桉树叶水分减少,加剧其生存压力。影片结尾,科学家在澳大利亚塔斯马尼亚岛建立“无 predator 保护区”,通过围栏和天敌控制,让袋狼(已灭绝)的近亲物种重新繁衍。这一场景传递出:有袋动物的独特性源于澳大利亚的“孤立进化”,但也因此对环境变化格外敏感——保护它们,就是保护地球生物多样性的“活教材”。

观众共鸣:每一个“奇怪”都是自然的馈赠

影片在豆瓣收获“萌系科普神作”的评价,核心原因在于它**“让科学充满温度”**:无论是考拉幼崽探出育儿袋的好奇眼神,还是袋熊妈妈用鼻子轻推幼崽的温柔动作,都让观众感受到“母爱不分物种”的共通情感。有袋动物用“袋中育儿”这一看似“原始”的策略,在地球上繁衍生息数千万年,证明了“进化没有高低,适应即是王道”。正如旁白所说:“澳大利亚的有袋动物,是自然写给地球的一封‘情书’——充满奇思妙想,又脆弱得需要我们用心守护。”