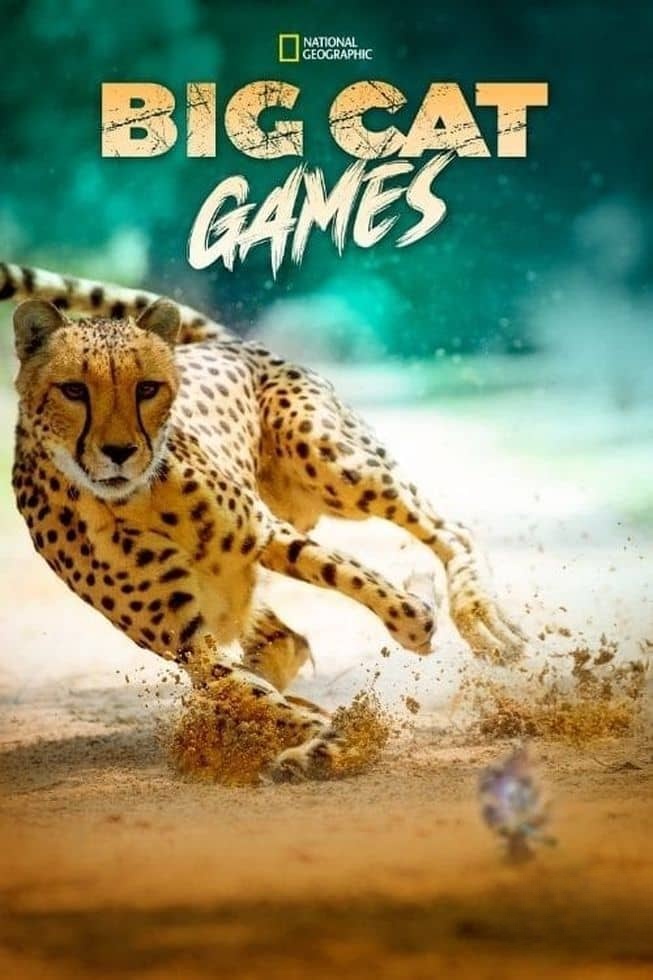

纪录片《大猫竞技》(Big Cat Games 2015):一场“猫科王者”的趣味生存挑战赛

核心主题:用“竞技”解锁猫科动物的生存天赋

国家地理2015年出品的纪录片《大猫竞技》(Big Cat Games)以“趣味竞赛”形式,将狮子、猎豹、老虎等大型猫科动物的自然能力转化为“可量化的挑战”——从“狩猎精准度”到“跳跃高度”,从“嗅觉搜索力”到“致命咬合力”,在一系列精心设计的试验中,揭开这些顶级掠食者“生存技能”的科学原理。与严肃的自然纪录片不同,影片充满**“拟人化的竞技趣味”**:猫科动物被赋予“参赛者”身份,大型猫科动物专家布恩·史密斯(Boone Smith)担任“裁判”,通过高速摄影、生物力学传感器记录数据,最终评选出“全能冠军”。2.68G的1080P影像中,既有猎豹冲刺时肌肉纤维的动态特写,也有老虎跳越障碍时的慢动作优雅,更有史密斯用通俗语言解释“为何狮子团队协作能力碾压独居老虎”的趣味分析,让观众在欢笑中get猫科动物的“生存冷知识”。

纪录片的独特价值在于**“寓教于乐”**:它没有将动物困在牢笼中表演,而是在模拟自然环境的场地中,引导它们展现本能行为——例如“狩猎挑战”中,用遥控机械羚羊测试猎豹的追逐策略;“跳跃挑战”中,设置不同高度的树枝模拟野外捕猎时的障碍物;“搜索挑战”中,隐藏肉块让老虎用嗅觉定位。这种“尊重自然本能”的设计,既保证了竞技的公平性,也让观众看到:每一项“技能”都是猫科动物在百万年进化中,为适应环境打磨出的“生存利器”。正如史密斯在片中所说:“我们不是在‘训练’它们,而是在‘观察’——观察自然如何塑造出这些完美的猎手。”

四大挑战:猫科动物的“天赋大揭秘”

狩猎挑战:速度与策略的终极对决

首项挑战在南非克鲁格国家公园的模拟草原进行,参赛选手为:猎豹(“速度之王”)、狮子(“团队猎手”)、老虎(“独居伏击者”)。规则是:遥控机械羚羊以60公里/小时速度直线奔跑,动物需在50米距离内完成“锁定-追逐-扑杀”动作。猎豹展现了“进化级的速度机器”:启动0-60公里仅需3秒,身体压低至地面15厘米减少风阻,尾巴如舵般调整方向,最终以“前爪扑倒+咬喉”动作完成捕猎,全程仅用8.3秒。但史密斯指出:“猎豹的高速只能维持300米,一旦失手就会因体力透支无法再次捕猎——这就是它为何是‘短跑冠军’而非‘生存冠军’。”

狮子团队则上演“教科书级协作”:3只雌狮分工明确,一只正面佯攻,两只从侧后方包抄,虽速度仅45公里/小时,却通过“围堵战术”让机械羚羊无路可逃。史密斯解释:“狮子的咬合力虽不及老虎,但团队捕猎成功率高达30%,远超独居猫科动物的10%——这就是‘社交能力’在生存中的优势。”

老虎因独居习惯“策略失误”:它选择从下风向悄悄接近,却因机械羚羊无气味而判断失误,扑空后放弃追逐。这一幕印证了“老虎更擅长伏击固定猎物,而非长途追击”的科学结论。

跳跃挑战:肌肉与骨骼的“工程奇迹”

第二项挑战在泰国清迈动物园的自然场地进行,测试动物垂直跳跃(抓悬挂肉块)和水平跳跃(跨越溪流障碍)能力,参赛选手增加了美洲豹(“爬树专家”)和雪豹(“高原跳跃者”)。雪豹以“垂直跳跃4.8米”夺冠,其秘诀在于“后腿肌肉占体重的比例高达25%”,且尾巴长度接近体长,能在跳跃时维持平衡——这是为适应悬崖峭壁生活进化出的“超能力”。

美洲豹则展现“全能选手”特质:水平跳跃9米跨越“溪流”,垂直跳跃3.5米抓住树枝上的肉块,还能在落地时用可伸缩爪子缓冲冲击力。史密斯调侃:“如果猫科动物有奥运会,美洲豹绝对是‘十项全能’种子选手。”

老虎的表现令人意外:作为体型最大的猫科动物,它竟跳出3.2米垂直高度,远超狮子的2.8米。生物力学传感器显示,其后腿肌腱弹性系数堪比弹簧,能瞬间释放2000牛顿的力量——这解释了为何老虎能扑倒比自身重3倍的野牛。

搜索挑战:嗅觉与视觉的“生存竞赛”

第三项挑战模拟“野外食物稀缺”场景:在1万平方米的森林场地中,隐藏5块带有不同动物气味的肉块(鹿、野猪、鱼),测试动物用嗅觉定位的速度和准确率。老虎以“12分钟找到全部5块肉”碾压对手,其鼻腔内有超过2亿个嗅觉受体(人类仅500万个),能分辨1公里外的血腥味。史密斯补充:“老虎的视觉虽为色盲,但夜视能力是人类的6倍,白天靠嗅觉,夜晚靠视觉,堪称‘全天候搜索系统’。”

狮子因“团队搜索”效率提升:4只狮子分工覆盖不同区域,通过低吼交流位置,虽单只速度不及老虎,却凭借“信息共享”同样在15分钟内完成任务。

猎豹则“意外垫底”:它的嗅觉受体仅约400万个,更依赖视觉捕猎,在复杂地形中多次“走过路过却错过”肉块。这也解释了为何猎豹野外捕猎成功率仅50%——一旦猎物逃脱视线,就很难靠嗅觉追踪。

咬合力挑战:致命一击的“生物力学密码”

最终挑战通过特制咬力计,测试动物犬齿的咬合力(单位:PSI磅/平方英寸),并分析其“猎杀效率”。老虎以“1500 PSI”夺冠,其犬齿长度可达10厘米,能瞬间咬碎猎物颈椎。史密斯展示X光片:“老虎的头骨结构像‘减震器’,咬下去时力量分散到整个颅骨,避免自身受伤——这是‘一击致命’的关键。”

狮子咬合力1200 PSI,虽略逊于老虎,但“群居优势”让它无需“单兵作战”:群体捕猎时,多只狮子轮流撕咬,同样能快速放倒大型猎物。

美洲豹的“特殊技能”惊艳全场:它虽咬合力仅1300 PSI,却能咬穿龟壳——其犬齿呈“锥形”而非“刀片形”,压强更大,适合处理带壳或装甲的猎物(如鳄鱼、犰狳)。

冠军揭晓:谁是“全能猫科王者”?

经过四项挑战综合评分,狮子最终以“团队协作能力+均衡技能”夺得“全能冠军”,猎豹获“速度单项奖”,老虎获“力量单项奖”,美洲豹获“适应性单项奖”。但史密斯强调:“竞技结果不代表‘物种优劣’——在自然界,没有‘全能冠军’,只有‘最适应环境的生存者’。猎豹的速度适合开阔草原,老虎的力量适合茂密森林,狮子的群居适合非洲稀树草原,它们都是各自领地的‘王者’。”

这一结论也呼应了影片的深层主旨:“每一种猫科动物的‘天赋’,都是自然选择的完美答案”。纪录片结尾,史密斯将咬力计数据与人类对比(人类咬合力约162 PSI),笑着说:“如果真要和大猫‘竞技’,我们可能连‘参赛资格’都没有——但正是这种‘不完美’,让人类学会了用智慧与自然共处。”

观众评价:适合全家观看的“猫科动物科普秀”

影片在豆瓣收获“亲子必看”标签,家长们评价其“用孩子能懂的语言讲清了复杂的生物知识”——例如通过“跳跃挑战”理解“肌肉与骨骼的杠杆原理”,通过“咬合力测试”认识“牙齿形状与食性的关系”。孩子们则被“拟人化的竞技设定”吸引,看完后会兴奋地讨论“猎豹和老虎谁跑得更快”“狮子为什么喜欢‘ teamwork ’”。这种“趣味科普”的形式,让《大猫竞技》成为国家地理“最受欢迎的动物纪录片”之一,证明:自然教育不一定需要严肃说教,用对方法,科学也能很“好玩”。