纪录片《最后的未知》(The Last Unknown 2022)全5集:地球边缘的荒野启示录

核心主题:未被开发的自然秘境与人类的“边界意识”

探索频道2022年出品的纪录片《最后的未知》,由备受赞誉的自然摄影师伊恩·希夫(Ian Shive)带领团队,踏上一场“高风险边缘之旅”——深入美国尚未开发的国家野生动物保护区系统,揭开那些“地图上的空白区域”的奥秘。与常规国家公园纪录片不同,影片聚焦的不是黄石、优胜美地等热门景点,而是**“被遗忘的荒野”**:阿拉斯加北极国家野生动物保护区的冻土苔原、夏威夷 Papahānaumokuākea 海洋保护区的深海热泉、佛罗里达大沼泽西部的原始湿地、美墨边境的奇瓦瓦沙漠保护区、太平洋偏远岛屿的无人珊瑚礁。7.64G的1080P影像中,航拍镜头展现了这些秘境“从未被人类足迹打扰”的原始状态,跟拍镜头则记录了希夫团队遭遇北极熊近距离对峙、热带风暴突袭营地、深海潜水器故障等惊险瞬间,传递出“未知之地虽壮美,却脆弱得不堪一击”的生态警示。

纪录片的深层价值在于**“重新定义‘保护’”**:希夫通过与保护区巡护员、原住民向导、生态学家的对话,揭示这些“最后的未知”面临的隐形威胁——气候变化导致北极冻土融化速度加快、深海采矿计划逼近热泉生态系统、边境墙建设割裂野生动物迁徙路线。影片没有停留在“展示美景”,而是提出尖锐问题:当人类的“开发之手”伸向最后一片荒野时,我们失去的仅仅是自然景观,还是“保持敬畏之心”的能力?正如希夫在片中所说:“我拍摄这些地方,不是为了‘炫耀’人类的探索力,而是为了证明——有些地方,‘不被打扰’就是对它们最好的保护。”

分集亮点:五个“未知之地”的野性与危机

《北极苔原:冻土下的生命密码》

首集深入阿拉斯加北极国家野生动物保护区(ANWR),这里是美国最大的未开发保护区,也是 polar bear、北美驯鹿、 musk ox(麝牛)的最后栖息地。希夫团队在-40℃的极寒中架设自动相机,拍到了北极熊妈妈带着幼崽穿越破裂海冰的画面——冰层厚度已从1980年的3米减至2022年的1.2米,迫使北极熊冒险登陆寻找食物。影片穿插原住民因纽特人的口述:“我们的祖先说,冰是大地的皮肤,现在皮肤破了,大地在流血。”最震撼的一幕是无人机航拍的“驯鹿迁徙”:数十万头驯鹿组成的“生命洪流”穿越苔原,而远处,石油勘探的钻井平台已隐约可见。希夫在旁白中沉重指出:“ANWR的冻土储存着全球1/3的碳,一旦开发,释放的温室气体将加速全球变暖——我们正在用短期利益,赌上地球的未来。”

《深海热泉:黑暗中的生命奇迹》

第二集将镜头转向夏威夷 Papahānaumokuākea 海洋保护区的深海热泉(深度2500米),这里没有阳光,水温高达350℃,却存在着“以化学能为食”的极端生物群落:管水母如幽灵般漂浮,盲虾在滚烫的热泉口聚集,巨型管虫的红色鳃羽在黑暗中闪烁。希夫团队通过载人潜水器“深海挑战者号”拍摄到这些画面,同时揭露了一个隐忧:一家跨国矿业公司计划在附近海域开采“多金属结核”(富含锰、钴等矿产),而采矿设备的噪音和沉积物可能摧毁热泉生态系统。影片中,海洋生物学家用3D模型演示:“热泉生物的生长速度极慢,一只管虫需要200年才能长到1米——一旦破坏,人类可能等不到它们恢复的那一天。”

《边境沙漠:墙与生命的对抗》

第三集聚焦美墨边境的奇瓦瓦沙漠保护区,这里因“边境墙建设”成为生态热点。希夫团队徒步穿越铁丝网,拍到了令人心碎的画面:一只美洲豹因无法跨越边境墙,被困在仅50平方公里的“生态孤岛”中;迁徙的沙漠地鼠龟被墙基混凝土阻断,活活渴死在迁徙路线上。影片采访了反对建墙的美国边境巡逻队前队员:“我们本应保护野生动物,现在却成了它们的‘监狱看守’。”更讽刺的是,科学家通过卫星追踪发现,边境墙甚至无法有效阻止非法移民,却彻底割裂了北美最完整的沙漠生态走廊。希夫在片中感慨:“人类用墙划分‘我们’与‘他们’,最终却把自己也困在了‘孤独的星球’上。”

《沼泽迷宫:被遗忘的淡水宝库》

第四集探索佛罗里达大沼泽西部的“野性边缘”——这里因远离旅游区,保留了原始的湿地生态,却是美国鳄鱼、佛罗里达黑豹、涉禽的重要栖息地。希夫团队乘独木舟进入“迷宫般”的水网,用红外相机拍到了罕见的“黑豹捕猎白尾鹿”画面,也记录了令人担忧的现实:农业化肥通过地下水渗透污染沼泽,导致藻类疯长,鱼类大量死亡。当地生态学家展示的数据触目惊心:过去20年,这里的水鸟数量下降了40%,而佛罗里达黑豹仅存约230只。影片中,希夫与原住民 Seminole 部落合作,用传统“火烧法”清理过度生长的植被,恢复沼泽的自然水循环——这个细节传递出“保护需要传统智慧与现代科学结合”的启示。

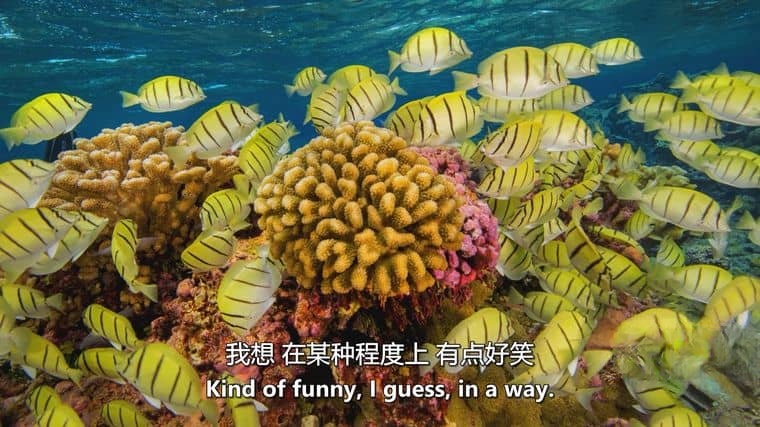

《无人珊瑚礁:太平洋的最后调色盘》

最终集前往太平洋偏远岛屿的无人珊瑚礁,这里因远离大陆污染,拥有全球最健康的珊瑚生态系统——90%的珊瑚覆盖率,鱼群密度是大堡礁的5倍。希夫团队潜入水下30米,拍到了彩虹色的鹿角珊瑚、会“清洁”大鱼牙齿的隆头鱼、与海葵共生的小丑鱼群,宛如“水下天堂”。但科学家的警告随之而来:全球海水温度上升导致“珊瑚白化”正从赤道向偏远岛屿蔓延,这里的珊瑚虽暂时健康,却已检测到白化预警信号。影片结尾,希夫将一面写有“保护海洋,就是保护自己”的旗帜插在无人岛的沙滩上,镜头缓缓拉远,旗帜在海风中飘扬,背景是无边无际的蓝色——这个画面没有旁白,却胜过千言万语:“最后的未知”不是人类的“战利品”,而是地球留给我们的“最后机会”。

制作特色:用“克制”传递力量

“无解说的自然之声”:每集开头和结尾均保留5分钟“纯自然音效”——北极的风声、深海的热泉喷发声、沙漠的虫鸣、珊瑚礁的鱼群游动声,让观众沉浸式感受“荒野的语言”。

“科学家的现场证言”:没有明星旁白,而是让一线科研人员讲述发现——冻土学家展示冰芯样本中的碳气泡、深海生物学家解释热泉生物如何“吃石头”、原住民长老用神话故事诠释“人与自然的契约”,增强了内容的权威性与感染力。

“反探险叙事”:希夫团队多次强调“我们不是‘征服者’”——遇到北极熊时保持静止而非逃跑,拍摄野生动物时使用长焦镜头避免干扰,采集样本后严格恢复现场原貌。这种“谦卑的探索态度”,正是影片想传递给观众的核心价值观。

观众反思:“未知”的价值在于“保持未知”

影片在豆瓣获得“自然纪录片天花板”的评价,原因在于它**“打破了人类对‘探索’的迷思”**:从哥伦布发现新大陆到阿姆斯特朗登月,人类习惯了用“征服未知”定义进步,却忽略了“有些未知值得永远保持神秘”。《最后的未知》告诉我们:保护这些秘境,不是为了“留给子孙后代参观”,而是为了证明——地球不需要人类,人类却需要地球保持“野性的原貌”。

正如希夫在片尾所说:“我希望这部纪录片能让人们意识到,当我们说‘探索未知’时,真正的智慧是‘知道自己的边界’。有些地方,让它们继续‘未知’,就是我们对地球最大的善意。”这部纪录片最终想传递的,或许就是这样一种“敬畏之心”——对自然的敬畏,对未知的敬畏,对所有生命的敬畏。