纪录片《最孤独的鲸鱼:寻找52赫兹鲸》(The Loneliest Whale: The Search for 52 2021):一场关于孤独的人类镜像

核心主题:从“鲸鱼孤独”到“人类共鸣”的哲学叩问

2021年美国纪录片《最孤独的鲸鱼:寻找52赫兹鲸》(The Loneliest Whale: The Search for 52)由约书亚·泽曼执导,莱昂纳多·迪卡普里奥担任执行制片人,以“52赫兹鲸”的传说为起点,展开一场横跨太平洋的追踪之旅。这头被称为“世界上最孤独的鲸”的神秘生物,因发出52赫兹的独特频率(远高于蓝鲸的10-39赫兹、长须鲸的17-18赫兹),被认为“一生都在呼唤却无人回应”。纪录片却并未止步于“寻找鲸鱼”,而是通过这场注定“难以实现的目标”,质疑人类对动物的“拟人化想象”——我们真的能理解鲸鱼的“孤独”吗?这个在社交媒体上象征“忧郁与疏离”的文化符号,折射的究竟是鲸鱼的处境,还是人类自身的精神困境?

影片采用“双线叙事”:一条线是导演泽曼带领的科考团队,带着水听器、卫星追踪设备在太平洋上搜索52赫兹的信号,记录下船员们从兴奋到疲惫、从期待到反思的过程;另一条线则是“52赫兹鲸”的文化现象——社交媒体上数千条以鲸鱼为载体的“自我精神共鸣”帖子、艺术家以其为灵感创作的音乐和诗歌、普通人将其头像设为社交账号的“孤独宣言”。1080P高清镜头在浩瀚海景与手机屏幕间切换,1.84G的容量里,既有海洋深处的神秘低频声波,也有人类世界的喧嚣与孤独。正如泽曼在片中所说:“我们出发时想寻找一头悲伤的鲸鱼,最后却发现,我们真正在寻找的,是对‘孤独’的理解。”

影片亮点:解构“孤独传说”的三重叩问

科学真相:52赫兹的“孤独”是否成立?

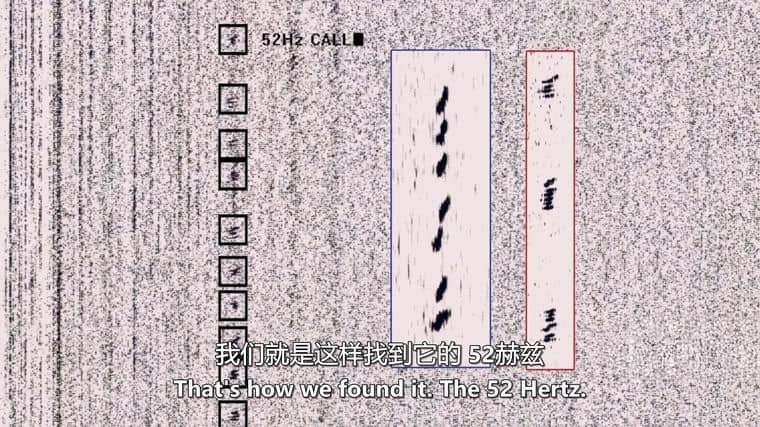

纪录片首先回溯了“52赫兹鲸”的发现史:1992年,美国海军水下监听设备首次捕捉到这个异常频率,随后伍兹霍尔海洋研究所的威廉·瓦特金斯博士团队对其追踪20年,发现它的声音每年都在轻微下降(从52赫兹降至49赫兹),且移动范围覆盖北太平洋数千公里——这引发第一个质疑:如果它真的“孤独”,为何能存活这么久?

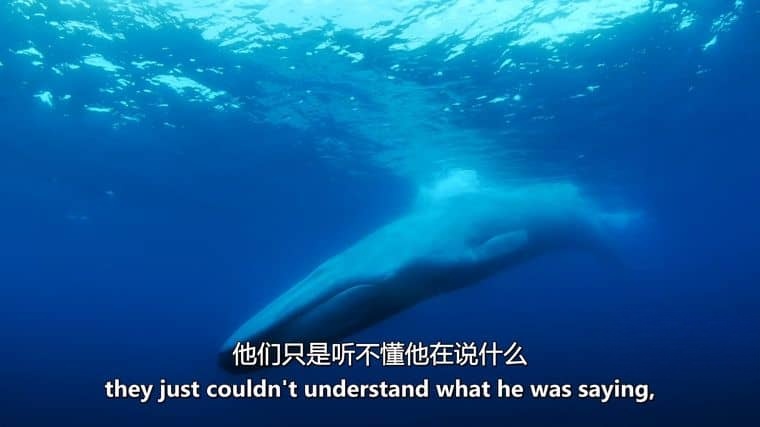

科学家在片中提出两种可能性:它可能是蓝鲸与长须鲸的杂交后代(杂交导致发声频率异常),或是一个新的未知物种;更关键的是,“鲸鱼的叫声是否为‘歌唱’”本身就是人类的定义——对鲸鱼而言,这些低频声波可能只是“与朋友发送午餐计划的短信”般的日常交流,而非“寻找伴侣的呼唤”。当科考团队在夏威夷海域捕捉到类似52赫兹的信号,却发现源头是一群普通的座头鲸时,“孤独传说”的科学性进一步被解构:或许鲸鱼的交流远比我们想象的复杂,52赫兹的信号未必“无人听见”。

文化符号:为何我们需要“孤独的鲸鱼”?

影片中段转向对“拟人化”的批判。社交媒体上,“52赫兹鲸”的故事被无数人投射为自我隐喻:“我就像这头鲸鱼,用别人听不懂的频率说话”“在人群中感到孤独,就像它在海洋中一样”。导演泽曼通过大数据可视化展示:搜索“52赫兹鲸”时,出现的结果多是“孤独语录”“情感共鸣”的变体,而非科学讨论。

丽贝卡·吉格斯在《深寻:鲸鱼中的世界》中提出的观点被影片引用:“鲸鱼缺乏经典的‘魅力特征’——无毛、无腿、脸被侧向拉长,却因‘鲸歌’被人类赋予浪漫想象。”1970年专辑《座头鲸之歌》的流行,让“会唱歌的鲸鱼”成为环保符号,而“52赫兹鲸”则将这种想象推向极致——它完美契合了现代社会的集体心理:在社交媒体时代,人们看似连接紧密,内心却愈发疏离,于是将自己的孤独投射到一头无法反驳的鲸鱼身上。正如挪威人类学家阿恩·卡兰所言:人类常把鲸鱼归为“超级鲸”,赋予它们所有美好特质,却忽略了不同物种的真实差异。

伦理反思:我们有权利“打扰”它吗?

科考团队的追踪过程充满矛盾:一方面,他们渴望找到鲸鱼,验证科学猜想;另一方面,又不得不思考:人类的“寻找”是否本身就是一种侵犯?影片记录了团队在听到疑似52赫兹信号时的犹豫——是否要发射声呐回应?这会干扰它的生活吗?最终,他们选择关闭设备,让鲸鱼保持“不被打扰的自由”。

这种“克制”直击核心:我们如何定义“帮助”?当人类为了满足自己的好奇心或情感需求,去“拯救”一头可能并不孤独的鲸鱼时,是否又是一种“人类中心主义”的傲慢?导演泽曼在片尾放弃了“找到鲸鱼”的叙事高潮,转而呈现团队成员的反思:“或许,让它继续活在传说中,才是对它最好的尊重。”

深层价值:孤独是人类的,还是自然的?

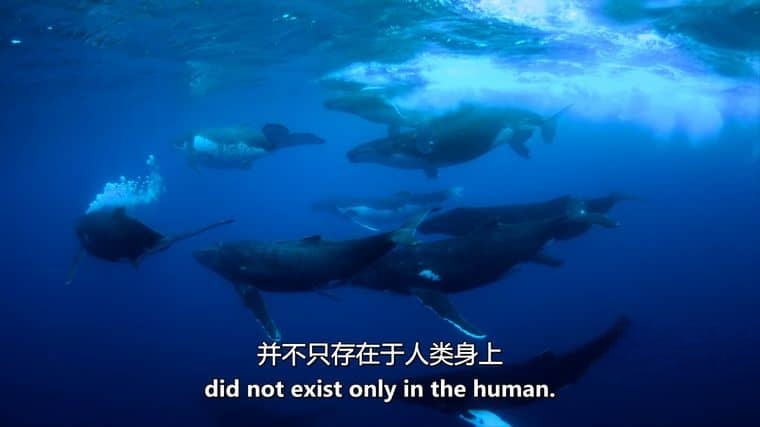

纪录片的终极追问超越了鲸鱼本身,指向“不同物种的世界性问题”——我们如何理解非人类生物的情感?鲸鱼会感到“悲伤”吗?它们如何定义“孤独”?这些问题或许永远没有答案,但影片通过这场“未完成的寻找”,让观众意识到:人类对动物的共情,本质是对自身的关照。当我们为“52赫兹鲸”流泪时,真正触动我们的,是对“不被理解”的恐惧,是对“寻找连接”的渴望。

正如片中一位科学家所说:“鲸鱼的世界比我们想象的广阔得多,它们的交流可能跨越数百公里,用我们无法察觉的方式形成社群。我们觉得它孤独,只是因为我们听不懂它的语言。”或许,这头鲸鱼根本不需要人类的“同情”,反而是我们,需要通过它来反思:在喧嚣的世界里,如何与自己的“52赫兹”和解?