纪录片《山地魔鬼2:寻找扬-克莱门特》(Mountain Devil 2: The Search For Jan Klement 2022):大脚兽传说的现实追踪

核心主题:一场跨越半世纪的“传奇解谜”

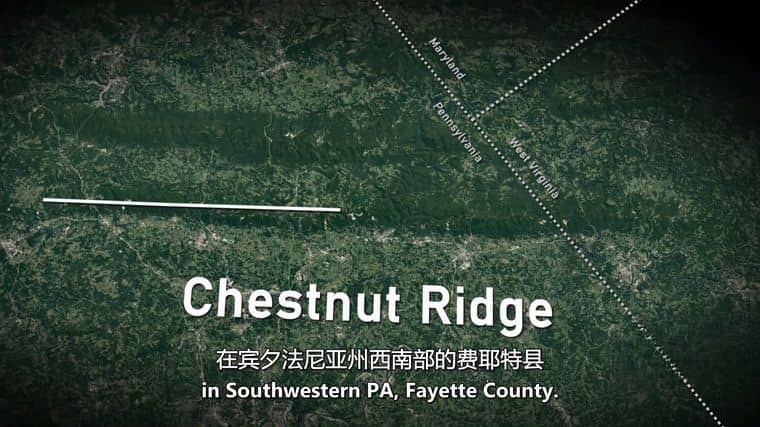

2022年美国纪录片《山地魔鬼2》(Mountain Devil 2: The Search For Jan Klement)以“大脚兽传说”为切入点,聚焦1976年神秘书籍《生物》(The Creature)引发的悬案——作者扬-克莱门特(Jan Klement)在书中声称自己与“大脚兽”(一种传说中生活在北美山区的类人生物)有过长期互动,并暗示其遗骸可能埋藏在宾夕法尼亚州山脚下。纪录片由一支“传奇猎手团队”(由历史学家、野外探险家、法医专家组成)主导,通过实地勘探、文献考据、科学检测等方式,试图揭开“《生物》一书是精心骗局还是真实记录”的终极谜题,在“传说与现实”的边界上展开一场悬念迭起的调查。

影片打破传统“神秘生物纪录片”的猎奇叙事,采用“刑侦调查式”结构:从克莱门特的生平档案入手,走访其生前亲友,还原1970年代他在宾夕法尼亚山区独居的经历;再跟随探险队深入原始森林,寻找书中提到的“大脚兽巢穴”“毛发样本”“骨骼埋藏点”,同时穿插对“大脚兽文化现象”的社会学分析——为何这种未被科学证实的生物能持续引发公众狂热?传说背后是否隐藏着人类对未知自然的恐惧与好奇?1080P高清镜头捕捉到山区迷雾中的诡异脚印、夜间红外相机拍摄的可疑身影、古籍中关于“山地魔鬼”的记载插图,将“解谜”的紧张感与自然环境的压迫感融为一体,让观众在理性考据与感官刺激中摇摆。

调查过程与关键线索

《生物》的诞生:一个隐士的“疯狂手稿”?

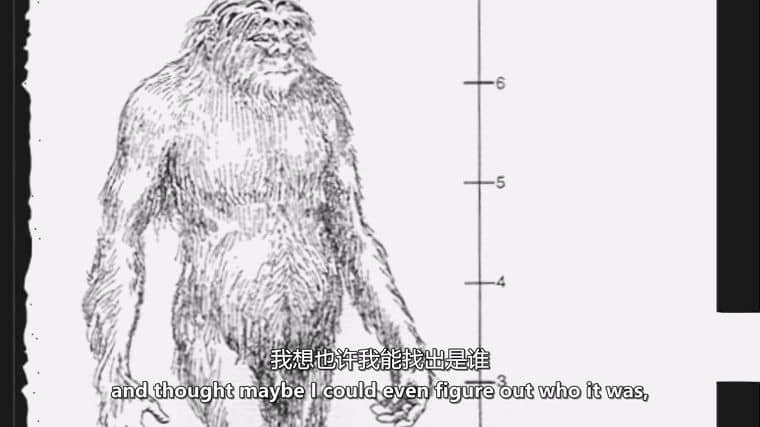

纪录片开篇通过克莱门特的日记、书信和出版社档案,还原了《生物》一书的创作背景。1972年,45岁的克莱门特放弃城市工作,在宾夕法尼亚州阿勒格尼国家森林边缘搭建木屋独居,自称“听到山林中有非人生物的嚎叫”。书中详细描述了他与“大脚兽”的13次“相遇”:第一次是在溪边看到“身高2.5米、全身覆盖棕黑色毛发、直立行走”的生物;第三次尝试用生肉“投喂”并获取其毛发;最后一次则声称“目睹母兽带着幼崽在洞穴中冬眠”,并暗示“曾帮助受伤的幼崽,作为回报,母兽指引他找到同伴的遗骸埋藏地”。

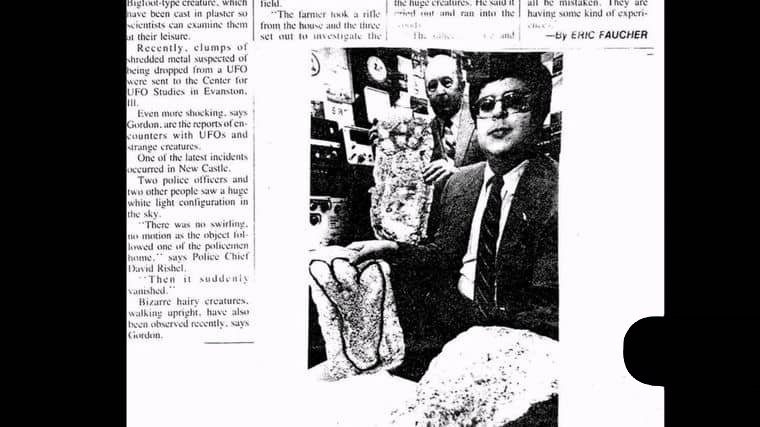

然而,这本书出版后不久,克莱门特便离奇失踪,仅留下一句“它们不希望被打扰”的字条。探险队走访了当年的出版社编辑,对方透露:“克莱门特坚持要求书中不使用任何照片,只配手绘插图,理由是‘闪光灯会激怒它们’——这让整本书的可信度大打折扣。”

山林勘探:从“脚印”到“DNA”的科学博弈

第二部分跟随探险队进入阿勒格尼山区,依据《生物》中描述的坐标展开实地搜索。队员们在溪流边发现一组长约45厘米的“巨型脚印”,边缘有明显的“足弓结构”,但泥土样本检测显示脚印形成时间不超过3个月,且内部残留人类皮鞋的橡胶痕迹——初步判断为“近期伪造”。随后,探险队在书中提到的“洞穴”附近发现一束黑色毛发,法医专家通过显微镜观察发现其“毛囊结构与黑熊相似,但末端有异常的人工染色痕迹”。

最关键的线索来自克莱门特木屋遗址的地窖:队员们挖掘出一个生锈的金属箱,内有几块疑似骨骼的碎片和一张标注“遗骸埋藏点”的地图。骨骼碎片经碳十四检测,年代仅为1990年代,且DNA与已知的熊科动物完全匹配——“这可能是克莱门特从附近猎人处收购的熊骨,用来伪造‘大脚兽遗骸’。”生物学家艾米·帕克在片中直言。

传说的起源:“山地魔鬼”与人类的集体想象

纪录片并未止步于“证伪”,而是进一步追溯“大脚兽传说”的文化根源。通过采访当地原住民特拉华部落的长老,揭示“山地魔鬼”(Mountain Devil)的传说早在欧洲移民到来前就已存在——原住民认为它是“山林的守护者”,会惩罚过度砍伐、捕猎的人类。19世纪末,随着 logging(伐木)业兴起,关于“巨型生物袭击营地”的传闻开始扩散;1958年,一张“大脚兽行走在雪地里”的照片(后被证实为恶作剧)更是让传说传遍全球。

社会学家马克·特纳分析:“《生物》一书的流行,恰逢1970年代‘反主流文化运动’高潮——人们厌倦了工业文明的理性至上,渴望在自然中寻找神秘与灵性。克莱门特的故事,本质是为这种集体心理提供了一个‘具象载体’。”

争议与反思:当“真相”遭遇“信仰”

尽管科学检测结果指向《生物》可能是克莱门特的“文学创作”,但探险队在调查中仍遭遇诸多“无法解释的现象”:夜间营地的食物被不明生物拖走、无人机在特定区域频繁信号中断、当地老猎人坚持“曾在1980年代见过类似生物”。这些细节让“解谜”的结论变得模糊——正如队长在片中所说:“我们或许证明了克莱门特的故事有虚构成分,但无法证明‘大脚兽绝对不存在’。自然的未知,永远比我们想象的更广阔。”

影片结尾,探险队将《生物》手稿、骨骼碎片、实地影像等资料捐赠给宾夕法尼亚州立大学档案馆,供后续研究。旁白总结:“寻找大脚兽的意义,不在于找到一个‘新物种’,而在于提醒我们:在人类用科技丈量世界的同时,仍需保持对自然的敬畏——那些未被记录的生命,或许正以我们无法理解的方式,与我们共享这个星球。”

影片风格与受众价值

类型融合:兼具“纪录片的真实性”与“悬疑片的叙事张力”,适合喜欢推理、探险、民俗文化的观众。

科学态度:虽以“神秘生物”为主题,但始终以“可证伪”为原则,拒绝伪科学解读,展现了对未知现象的理性探索精神。

文化隐喻:通过“大脚兽传说”,折射出人类在工业化进程中与自然的疏离——当我们试图用“科学”征服一切时,是否也失去了对“未知”的想象力?