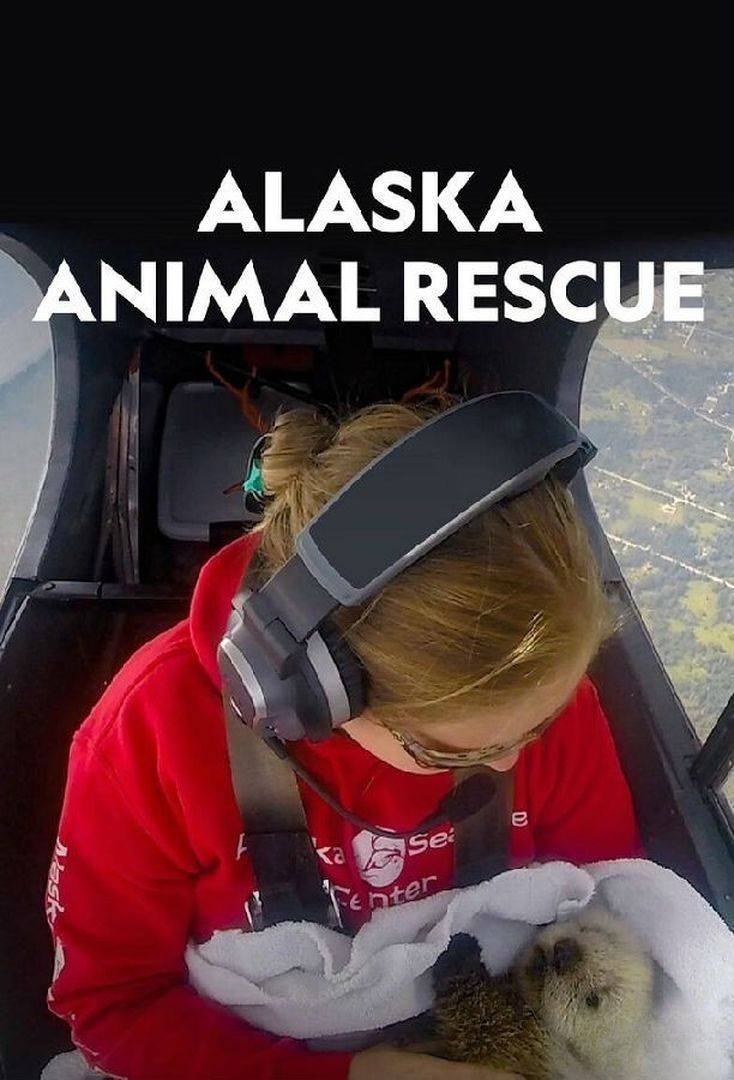

国家地理《阿拉斯加野生动物救援》:极寒中的生命守护

国家地理纪录片《阿拉斯加野生动物救援》(Alaska Animal Rescue 2020,第一季全6集),聚焦阿拉斯加严酷自然环境中,动物救援人员对受伤或孤儿野生动物的紧急救助。从翅膀被树枝穿透的白头海雕、失去母亲的海獭幼崽,到陷入冰缝的麝牛宝宝、被渔网缠绕的海豹,救援团队在零下30℃的极寒、暴风雪和偏远地形中,用专业技能与耐心为生命争取希望。

一、救援现场:与时间赛跑的“极地挑战”

白头海雕的“重归蓝天”

一只成年白头海雕因翅膀被云杉树枝刺穿,无法飞行捕猎。救援人员在直升机支援下穿越原始森林,用麻醉枪捕获后带回康复中心——X光显示树枝已深入骨骼2厘米,兽医通过3小时手术取出异物,并为其安装临时翅膀支架。6周后,海雕在放生时展开双翅盘旋3圈,仿佛“告别”救援人员,最终消失在迪纳利国家公园的天际线。

海獭宝宝的“人工抚育”

新生海獭幼崽“乔伊”因母亲被虎鲸捕食,漂浮在冰面瑟瑟发抖。救援人员用保温毯包裹它,每2小时喂一次特制鱼油配方(模拟海獭乳汁脂肪含量),甚至让它抱着毛绒玩具练习“漂浮姿势”(野生海獭宝宝会趴在母亲腹部随波逐流)。3个月后,“乔伊”学会潜水捕鱼,被放归威廉王子湾时,它回头蹭了蹭救援人员的手——这种“跨物种信任”成为全片泪点。

二、救援团队:专业与敬畏的“双重修行”

“不干预自然”的底线

团队遵循“三不原则”:仅救助人为伤害(如渔网缠绕)或孤儿动物,不干预自然淘汰(如老弱病残被天敌捕食)。一次发现受伤狼崽,因判断其母亲可能返回,救援人员隐蔽观察6小时,确认母狼未归后才实施救助——“我们是守护者,不是自然的‘纠正者’。”

“极地生存”的硬核装备

为应对极端环境,团队配备雪地摩托、驯鹿雪橇、便携式手术帐篷和抗冻药品(生理盐水需放在保温箱防止结冰)。在救助陷入冰缝的麝牛时,他们用液压千斤顶撑开冰面,再用厚帆布包裹牛犊抬出——整个过程耗时5小时,队员睫毛挂满冰碴,却因牛犊发出“哞哞”声而露出笑容。

三、自然启示:生命在逆境中的“韧性”

影片没有刻意渲染“悲情”,而是展现动物的顽强:断翅的鹰能重新学习捕猎,失去母亲的海獭幼崽快速适应人工喂养,被狼群驱逐的孤狼通过救援人员设置的“食物站”度过寒冬。正如救援中心主任所说:“阿拉斯加的动物早已习惯生存挑战,我们的责任是帮它们渡过‘人为造成的难关’,然后放手让它们回归自然。”

结语:救援的意义,是守护“荒野的平衡”

当镜头跟随康复的动物消失在雪原、森林或海洋,观众能感受到:救援不仅是挽救个体生命,更是对“人与自然共生”的承诺。在这片被麦金利山俯瞰的土地上,每一次成功放生,都是对“生命尊严”的致敬——正如当地人所说:“阿拉斯加的野生动物不需要我们的同情,但需要我们的尊重。”