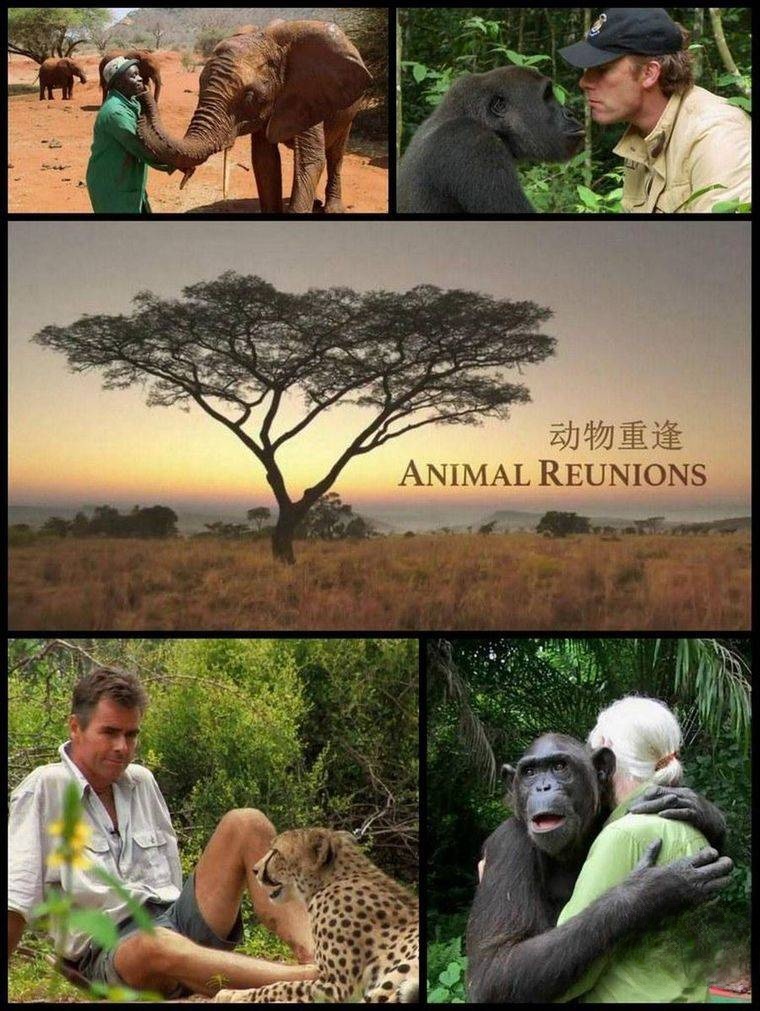

PBS纪录片《动物重逢》:跨越物种的情感羁绊与记忆奇迹

PBS纪录片《动物重逢》(Nature: Animal Reunions 2016)以“重逢”为切口,探索野生动物与人类照料者之间的情感联结:当分离多年的大猩猩、大象、猎豹、黑猩猩再次见到曾经救助它们的人类,会展现怎样的反应?影片通过三个真实故事,打破“动物没有情感”的偏见——肯尼亚的大象“达芙妮”在被放归野外5年后,听到救助者的呼唤,从象群中走出,用鼻子轻蹭对方脸颊;刚果的大猩猩“卡伦”见到曾照顾它的研究员,张开双臂拥抱,甚至用手语比划“想念”;而被救助的猎豹“萨巴”,在保护区与饲养员重逢时,放下警惕,允许对方抚摸它的幼崽。这些画面不仅温暖动人,更引发科学界对“动物情感与记忆”的重新思考:它们是否能体验“欢乐”“思念”,甚至“爱”?如今,越来越多研究证实,灵长类、大象、鲸等动物的大脑拥有“情感中枢”(如镜像神经元),能识别人类的情绪,记住多年前的亲密关系。

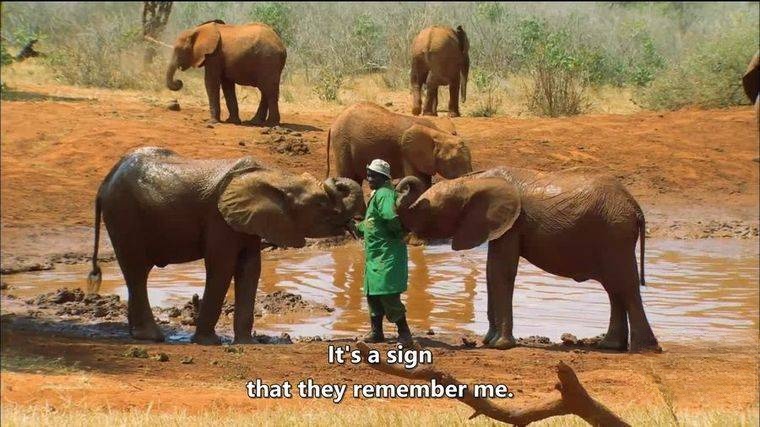

一、大象的“长情记忆”:5年后的“主动相认”

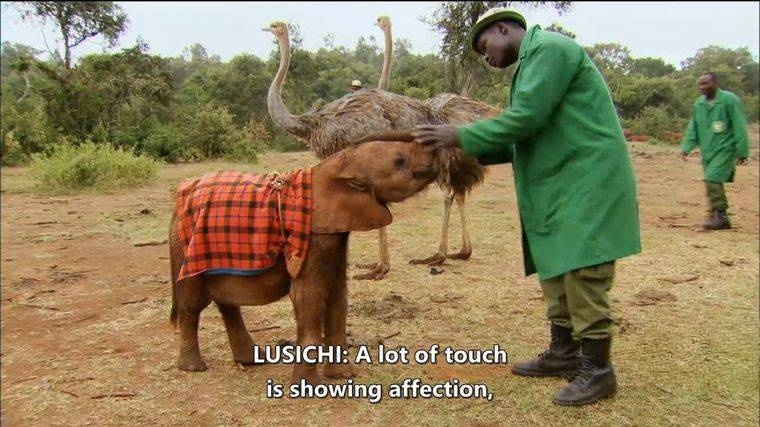

影片最催泪的片段,是肯尼亚大象孤儿院的“达芙妮”与救助者的重逢:

“声音识别”的跨物种默契

达芙妮3岁时因象群遭偷猎受伤,被护林员艾米丽救助,共同生活2年。放归野外5年后,艾米丽随科考队进入保护区,在数百头大象中呼喊“达芙妮”——原本正在喝水的一头母象突然抬头,耳朵扇动,径直走向艾米丽,用鼻子卷起她的手放在自己额头上(大象表示“信任”的动作)。红外相机记录显示,达芙妮的象群始终保持距离,而它独自与艾米丽相处了20分钟,期间多次用鼻子轻拍她的肩膀,如同人类的“拥抱”。

“情感延续”的科学解释

大象的颞叶(负责记忆和情感的脑区)占大脑体积的50%,能记住30年前的同伴声音。科学家认为,达芙妮对艾米丽的“主动相认”,证明动物不仅能“条件反射”,更能形成“长期情感记忆”。

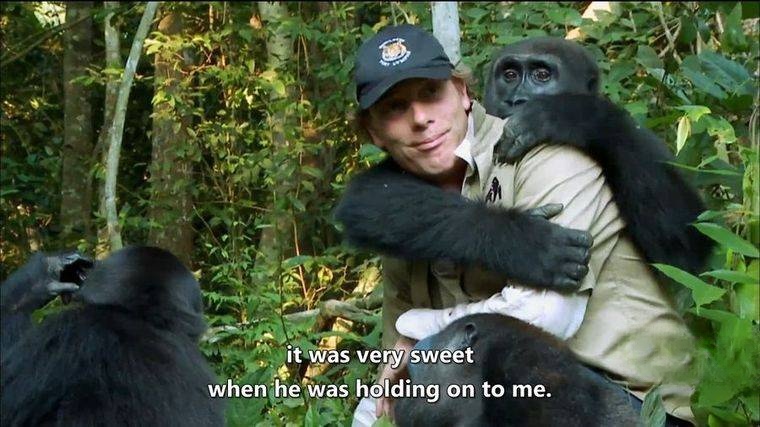

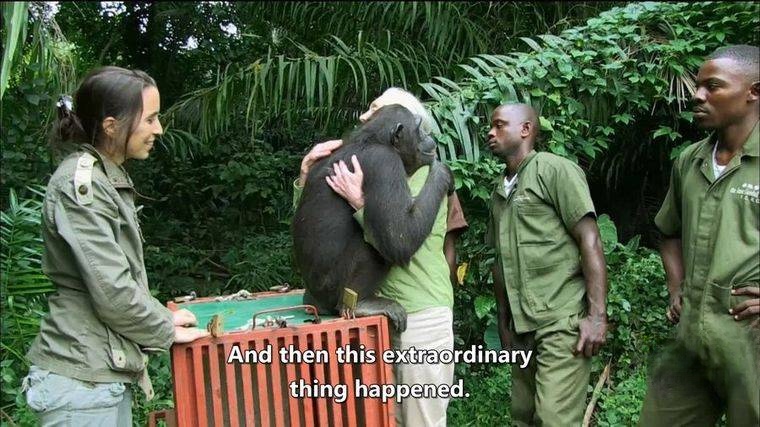

二、大猩猩的“手语重逢”:跨越语言的“思念表达”

刚果的大猩猩“卡伦”曾因母亲被猎杀,由研究员珍妮抚养至7岁放归。10年后重逢,它用“手语+肢体语言”传递情感:

“拥抱+手语”的复合表达

珍妮进入大猩猩栖息地时,卡伦正在树上休息,看到她后立即爬下,张开双臂抱住珍妮的腰,将头埋在她的肩膀上(幼年时的依赖姿势)。随后,它用手指向自己的胸口,再指向珍妮,比划“想念”(这是珍妮教它的手语)。更令人惊讶的是,卡伦还拉来自己的幼崽,让它靠近珍妮——这种“介绍家人”的行为,证明它将珍妮视为“亲人”。

“社会情感”的跨物种共鸣

大猩猩的DNA与人类相似度达98%,其大脑的“杏仁核”(情感中枢)发达,能感知人类的情绪。珍妮在片中说:“卡伦的眼神和拥抱,和人类孩子没有区别——它记得我,也记得我们之间的爱。”

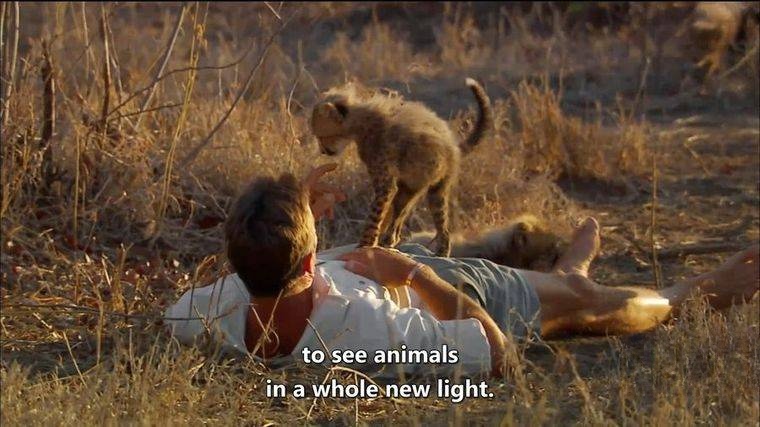

三、猎豹的“信任传递”:允许人类接近幼崽

被救助的猎豹“萨巴”与饲养员马克的重逢,展现了“野性与温情”的平衡:

“放下警惕”的信任信号

萨巴曾因爪子受伤被马克照顾,康复后放归南非保护区。3年后,马克作为志愿者回访,在草原上找到萨巴和它的3只幼崽。通常野生猎豹会驱赶靠近幼崽的生物,但萨巴只是低吼一声,便卧在马克身边,甚至允许他抚摸幼崽的头。马克说:“它的眼神没有威胁,只有放松——这是猎豹表达‘接受’的方式。”

“记忆与生存”的权衡

猎豹的生存压力极大(幼崽存活率仅10%),却仍对旧主保持信任。科学家认为,这可能源于“情感记忆”的优先级:萨巴将马克与“安全”“食物”关联,即使回归野外,也未完全抹去这段记忆。

四、科学争议:动物真的有“情感”吗?

影片没有回避科学界的质疑:部分学者认为,动物的“重逢反应”是“条件反射”(如期待食物),而非“情感表达”。但最新研究给出反证:

神经科学证据:大象、大猩猩的大脑中存在“纺锤体神经元”(与人类共情能力相关),在见到熟悉人类时,该区域活跃度提升;

行为学观察:动物在重逢时会出现“心率下降”“放松姿势”(如大象垂下耳朵、大猩猩露出牙齿微笑),与人类“愉悦”时的生理反应一致;

跨物种对比:婴儿与母亲分离后重逢的“依恋行为”,与大猩猩、大象的反应高度相似,证明情感可能是“演化共通产物”。

结语:重逢的意义——重新定义“人与动物的关系”

当镜头最后定格在夕阳下,艾米丽与达芙妮并肩走向象群,背景是大象的低鸣与人类的笑声,旁白说道:“我们曾以为自己是唯一拥有情感的物种,直到这些重逢告诉我们:爱与记忆,不是人类的专利。” 《动物重逢》最终不仅是对“动物情感”的纪实,更是对人类的提醒:当我们救助野生动物时,它们记住的或许不只是“食物”,还有“善意”;而这种跨越物种的羁绊,正是自然最温柔的馈赠。