探索频道《小动物狠角色》:迷你生物的“超能对决”与生存智慧

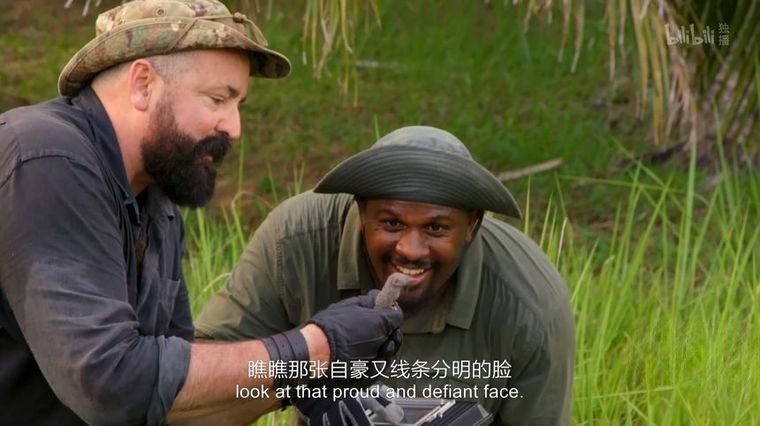

探索频道纪录片《小动物狠角色》(Little Giants 2019)全20集,聚焦全球最“不起眼却致命”的小型生物——从能毒杀响尾蛇的食蝗鼠,到用螯肢粉碎甲虫的狼蛛,从喷射酸性毒液的射炮步甲,到用吸盘吸附在垂直岩壁的壁虎……野生动物作家布拉德利·特雷弗·格雷夫与生物设计师比利·阿尔蒙,深入偏远栖息地(如亚马逊雨林、非洲沙漠、极地苔原),用高速摄影与CGI技术,将这些“迷你狠角色”的能力放大100倍:食蝗鼠的咬合力相当于人类举起2吨重物,跳蚤的跳跃高度是自身长度的200倍,而箭毒蛙的毒液足以杀死10个成年人。每集以一种“小动物”为主角,通过“能力测试”(如对抗虚拟天敌、极端环境挑战),揭示它们如何用“小体型”玩转“大生存”——在弱肉强食的自然界,“狠”不是体型的较量,而是进化赋予的“致命技能包”。

一、夺命食蝗鼠:沙漠中的“毒蛇杀手”

第2集“夺命食蝗鼠”,颠覆“老鼠怕蛇”的认知:这种体重仅50克的啮齿类,能捕猎响尾蛇。影片记录其“毒免疫”绝技:

“神经毒素阻断”能力:食蝗鼠的血液中含特殊蛋白质,可中和响尾蛇毒液中的神经毒素。当它被蛇咬伤后,仅需休息1小时就能恢复,而普通老鼠会在15分钟内死亡。

“战术性攻击”:面对比自己大3倍的响尾蛇,食蝗鼠会先绕蛇奔跑,消耗其体力,再跳上蛇背,用门齿咬断蛇的脊髓——高速摄影机显示,它的咬合力达80牛顿,相当于人类用牙齿咬碎核桃的力度。

二、八腿怪:狼蛛的“螯肢粉碎机”

第3集聚焦“八腿怪”狼蛛,展现其“小体型大力量”:

“液压螯肢”的破坏力:狼蛛的螯肢可产生150千帕的液压压力,能粉碎甲虫的外骨骼。影片中,一只狼蛛用螯肢刺穿蝉的腹部,将消化液注入后吸食体液,整个过程仅用2分钟。

“育儿袋里的移动堡垒”:母狼蛛将卵囊背在腹部,幼蛛孵化后会爬到母亲背上,多达100只幼蛛“搭便车”——这种“随身保护”让幼蛛存活率提升至60%,远超其他蜘蛛。

三、飞行部队:昆虫的“空中作战系统”

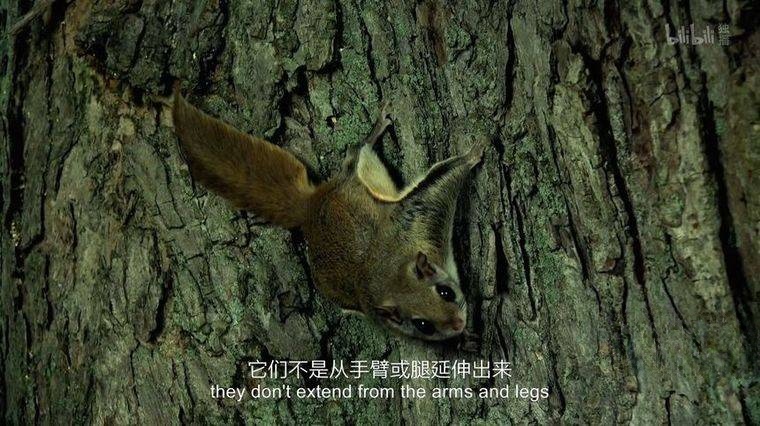

第15集“飞行部队”揭秘昆虫的“飞行黑科技”:

蜻蜓的“超音速捕猎”:蜻蜓的复眼有3万个小眼,能锁定30米外的蚊子,飞行速度达50公里/小时,捕猎成功率95%(远超狮子的25%)。高速摄影显示,它的翅膀每秒振动30次,可独立控制前翅和后翅,实现悬停、倒飞、侧飞等“特技动作”。

蜜蜂的“热杀战术”:当蜂巢遭遇胡蜂袭击,工蜂会围成“蜂球”,通过肌肉振动使中心温度升至47℃,将胡蜂活活“热死”——而蜜蜂能承受50℃高温,这种“自杀式防御”保护了蜂后和幼虫。

四、毒性威胁:箭毒蛙的“色彩警告”

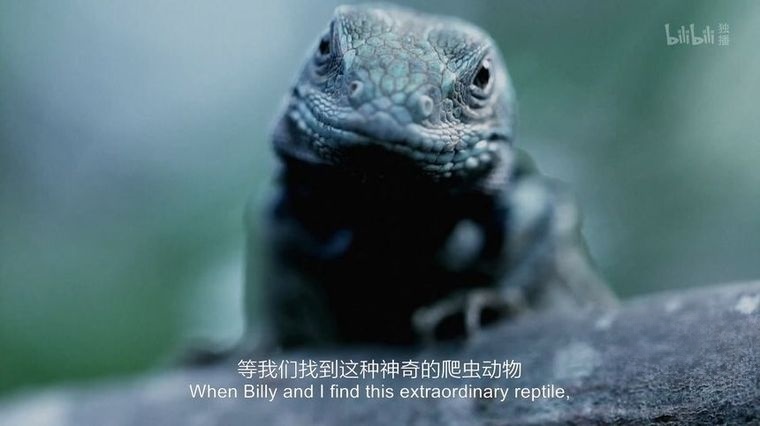

第20集“毒性威胁”,解析箭毒蛙的“致命美学”:

“皮肤毒库”的来源:箭毒蛙的毒液并非自身合成,而是通过食用有毒蚂蚁、甲虫积累。一只黄金箭毒蛙的毒液(1毫克)可杀死20人,其毒性是氰化物的200倍。

“警戒色”的生存逻辑:箭毒蛙的亮黄色皮肤是“危险信号”,告知捕食者“我有毒”。影片对比实验显示:捕食者(如蜥蜴)会避开彩色箭毒蛙,却会攻击外形相似但无毒的蛙类——这种“拟态保护”是生物进化的“经典案例”。

五、CGI技术:让“小能力”可视化

纪录片最惊艳的是用CGI还原“小动物”的“超能力”:

“力量放大”演示:将食蝗鼠的咬合力换算为人类尺寸,相当于一个成年人用牙齿咬碎汽车引擎盖;

“毒液传播”模拟:通过3D动画展示箭毒蛙毒液如何阻断神经信号,导致肌肉麻痹;

“虚拟对决”:在电脑中让跳蚤与大象“比跳跃”(跳蚤跳1.5米≈大象跳300米),直观呈现“相对能力”的震撼。

结语:“小”不是弱点,而是进化的“极致策略”

从“迷你酷斯拉”(角蜥用眼睛喷血御敌)到“雨林忍者”(竹节虫的完美拟态),20集纪录片证明:小动物的“狠”,是对“体型劣势”的绝地反击——它们没有狮子的利爪、大象的蛮力,却进化出毒液、速度、伪装、协作等“生存绝技”。正如生物设计师比利在片中所说:“自然界的‘狠角色’从不看体型,而看谁把‘小优势’玩到了极致。” 这些迷你生物的故事,让观众重新审视“弱小”的定义:在生存的战场上,“狠”是智慧,是适应,更是生命为延续写下的“极端答案”。