央视纪录片《我们的动物邻居》:城市里的野生动物生存启示录

当人类在城市中建造高楼、铺设道路时,一些野生动物正以惊人的适应力,在水泥森林中开辟出“秘密家园”。央视纪录片《我们的动物邻居》(Our Neighbors in Wild)通过4集内容,以北京为样本,追踪闹市、园林、古城、郊野中的动物“居民”,揭示它们如何嵌入城市运转体系,成为生态系统的“活指标”。影片没有将动物塑造成“受害者”,而是展现它们的生存智慧与人类的互动博弈,最终追问:怎样的城市规划,才能让人与自然真正“和谐共生”?

第一集《立足之地·闹市》:水泥森林里的“生存夹缝”

开篇直击矛盾:城市的人造景观每增加1%,野生动物栖息地就减少0.8%。但总有些“适应者”能在摩肩接踵的闹市立足:

胡同里的“夜猫子”:北京后海的流浪猫学会了在餐馆后厨觅食,利用汽车引擎盖取暖,甚至能听懂人类的“召唤声”(如摇猫粮袋的声音)。红外相机拍到一只母猫将幼崽藏在空调外机里,白天躲避行人,夜晚带它们在屋顶“巡视领地”。

“地铁常客”刺猬:在国贸附近的绿化带,刺猬会沿着地下管道迁徙,以蚯蚓和蜗牛为食。但它们常因误闯柏油路被汽车碾压——影片记录了志愿者为刺猬搭建“生态通道”(在路边挖浅沟,覆盖树叶),帮助它们安全穿越马路。

“高空猎手”红隼:在CBD的高楼顶端,红隼用空调外机当巢穴,每天俯冲捕捉鸽子。它们的存在证明:城市并非“生命荒漠”,只要有食物和安全的筑巢点,顶级掠食者也能适应钢筋水泥。

第二集《进退之法·园林》:人类复刻的“自然孤岛”

城市公园是野生动物的“绿洲”,却也充满人类干扰。影片记录了北京颐和园的“动物生存法则”:

鸳鸯的“游客适应学”:每年春季,鸳鸯会在昆明湖繁殖,雌鸟会将巢建在靠近游船航道的柳树洞——因为人类活动能吓退天敌(如黄鼠狼)。但幼鸟学飞时,常因撞上游客的雨伞受伤,公园不得不设置“鸳鸯保护浮岛”,用围栏隔离人群。

松鼠的“食物囤积术”:园林中的松鼠会将松果藏在树洞里、石缝中,甚至游客的背包旁。研究发现,它们能记住95%的藏匿点,而未被找回的松果会发芽长成小树——无意中成为“森林播种者”。

“人类投喂”的双刃剑:退休老人每天在固定时间喂流浪猫,导致猫群数量激增,过度捕食鸟类。影片通过对比实验显示:投喂区的鸟类数量比自然区少40%,揭示“善意可能破坏生态平衡”。

第三集《来去之间·古城》:动物与城市的“时空对话”

北京的变迁中,动物用“坚守”与“迁徙”书写着自然时间表:

雨燕的“千年之约”:每年4月,北京雨燕准时从非洲飞回,在故宫的斗拱缝隙中筑巢。它们的迁徙路线与元代“丝绸之路”高度重合,成为“活的文化遗产”。但近年来,古建筑维修导致巢位减少,志愿者在城楼安装“雨燕巢箱”,帮助它们延续“与古城的千年约定”。

貉的“回归与冲突”:这种形似浣熊的动物曾因捕猎消失,近年随着生态改善重新出现在城市。但它们常潜入小区偷食猫粮,引发居民投诉。影片记录了“貉监测项目”:通过给貉佩戴GPS项圈,发现它们的活动范围与人类垃圾点高度重合——“解决冲突的关键,是管好我们的垃圾桶。”生态学家说。

刺猬的“城市化进化”:对比1980年代和现在的刺猬标本,发现城市刺猬的前爪更粗壮(便于挖洞穿越地砖),体重增加15%(适应高热量食物),证明动物正在“快速进化”以适应城市。

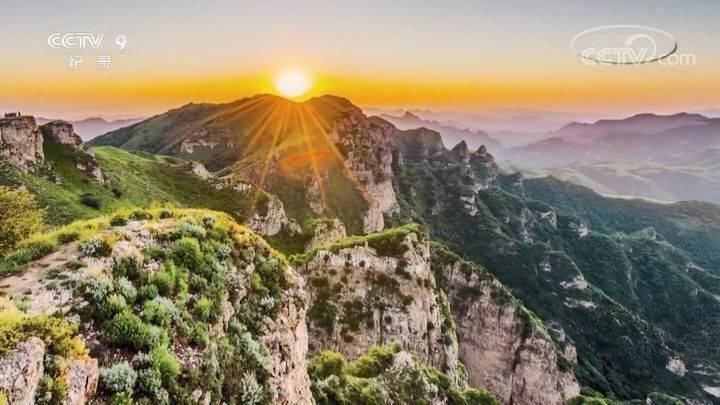

第四集《共存之道·郊野》:城市边缘的“生态缓冲带”

北京三分之二的面积是山地郊野,这里是动物最后的“避难所”,却也面临城市扩张的威胁:

“野猪进城记”:随着郊区开发,野猪群频繁闯入村庄觅食,甚至破坏农田。影片记录了怀柔区的“野猪防控实验”:用太阳能电围栏保护庄稼,同时在远处设置“人工食源地”(投放玉米和红薯),引导野猪远离人类聚居区。

猛禽的“食物链修复”:在密云水库,鹗(一种以鱼为食的猛禽)数量从2000年的3对恢复到现在的20对,它们的回归标志着水质改善——因为鹗对农药残留极为敏感。志愿者通过安装巢箱、清理湖面垃圾,帮助鹗重建繁殖地。

“生态补偿”的实践:昌平区推行“野生动物致害补偿机制”,农民因野猪、野兔造成的损失可申请政府赔偿,同时鼓励种植“动物友好型作物”(如野猪不爱吃的板蓝根)。这种“双赢模式”让人类与动物从“敌对”走向“妥协”。

超越“动物纪录片”:城市发展的“生态反思”

影片的核心不是“展示动物”,而是通过它们的命运反思人类行为:

“生态廊道”的重要性:当城市被道路分割成“生态孤岛”,动物无法迁徙,基因多样性下降。专家建议借鉴“新加坡经验”,在高楼间搭建“绿桥”,让小型哺乳动物和鸟类安全通行。

“留白”的智慧:保留城市中的“荒地”“杂草地”,而非全部硬化或绿化——这些“自然角落”是昆虫、两栖动物的重要栖息地,也是食物链的基础。

“公民科学”的力量:影片中,普通市民通过“城市观鸟会”“刺猬保护小组”参与动物监测,数据直接用于城市规划。正如一位志愿者所说:“保护动物不需要‘英雄’,只需要每个人多一点‘看见’——看见它们的存在,就是改变的开始。”

结语:动物是城市的“活记忆”

当片尾镜头从雨燕掠过故宫角楼、野猪在山林奔跑、刺猬穿过生态通道的画面切换到城市规划图,旁白响起:“动物比人类更懂得‘适应’,但它们不该独自承担城市发展的代价。”《我们的动物邻居》最终告诉我们:一个真正“宜居”的城市,不仅要满足人类的需求,更要为野生动物留下“立足之地”——因为它们的存在,才让钢筋水泥的城市有了“生命的温度”。