BBC纪录片《可爱的小崽子们》:生命最初的冒险与成长的勇气

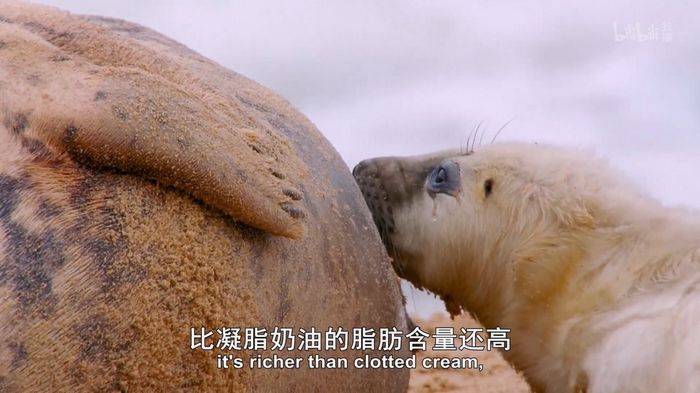

当毛茸茸的小刺猬第一次用刺扎起苹果,当企鹅雏鸟在暴风雪中蹒跚走向大海,当海豹幼崽顶着一身绒毛学习游泳——BBC纪录片《可爱的小崽子们》(The Wonderful World of Baby Animals 2019)用6集温情故事,聚焦动物幼崽生命中“最具实验性的几个月”。影片以“无人看时的真实瞬间”为切口,捕捉它们的笨拙尝试、意外跌倒与成功喜悦,既是一部萌化人心的“动物宝宝成长日记”,也揭示了自然界最朴素的生存哲学:生命的力量,始于每一次勇敢的“第一次”。

一、镜头下的“秘密生活”:当人类消失,幼崽们在做什么?

纪录片最动人的,是那些“不被打扰的自然瞬间”。摄制组在全球多地部署隐蔽摄像头,记录下动物宝宝们“私下”的可爱与调皮:

刺猬“坚果”的“觅食大作战”:英国乡村的夏夜,小刺猬“坚果”第一次离开巢穴,用鼻子拱开落叶寻找蚯蚓,却因用力过猛滚下斜坡,蜷成刺球半天不敢动——直到妈妈用鼻子顶它的背,才小心翼翼展开身体。

企鹅雏鸟的“抗寒训练”:南极的暴风雪中,一群阿德利企鹅雏鸟挤成“毛球堆”取暖,最外层的雏鸟被冻得瑟瑟发抖,却仍坚持不退缩(这是企鹅群的“轮换取暖法则”)。当一只雏鸟被风吹出队伍,它会尖叫着奔跑,直到重新钻进“毛球”中心。

海豹幼崽的“游泳恐惧”:南非海滩上,海豹妈妈把幼崽“推”进海水,幼崽却吓得爬回沙滩,反复三次后终于学会摆动尾巴——第一次成功游出10米时,它兴奋地拍打着水面,溅起的浪花打湿了妈妈的脸。

这些画面没有旁白的刻意煽情,只有幼崽们的喘息、叫声与自然音效,让观众仿佛置身现场,忍不住为它们的每一个小进步“捏把汗”。

二、成长的必修课:从“跌跌撞撞”到“生存高手”

影片用“成长线”串联起幼崽们的挑战,展现自然如何用“温柔的残酷”教会它们生存:

“失败是常态”:北极狐幼崽第一次捕猎旅鼠,连续12次扑空,最后沮丧地躺在雪地里,直到妈妈叼来一只活旅鼠,用爪子按住让它练习——第13次,它终于咬住了猎物,却因力气太小让旅鼠逃脱。“但它学会了‘扑击角度’,”动物行为学家在片中说,“自然界的‘错题本’比‘标准答案’更重要。”

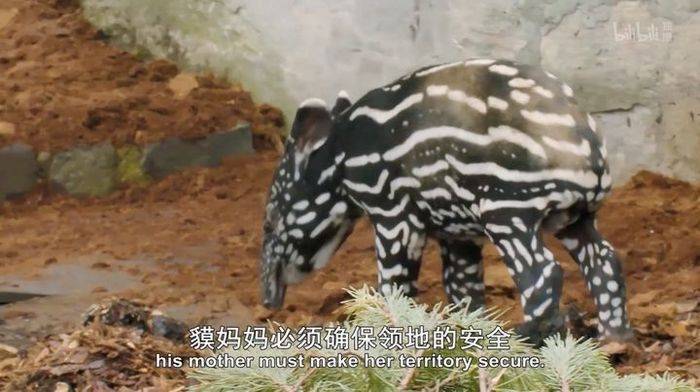

“模仿是最好的老师”:日本猕猴幼崽会观察成年猴“泡温泉”,它们起初不敢靠近热水,就先把脚伸进水里试探,再慢慢坐进温泉,甚至模仿大人“用爪子洗脸”;而非洲象幼崽则通过“玩泥巴”学习用象鼻吸水——看似游戏,实则是在练习未来赖以生存的技能。

“母爱是放手”:母狮会故意把猎物“放走”,让幼崽追赶;母熊在冬眠前会“狠心”把半岁的幼崽赶出洞穴,迫使它们独立觅食。这些“严厉的爱”背后,是物种延续的本能:“自然界不需要永远被保护的宝宝,只需要能活下去的强者。”

三、萌点背后的科学:为什么动物幼崽“越笨越可爱”?

影片在“萌”之外,巧妙融入科普知识,解释幼崽行为的“进化逻辑”:

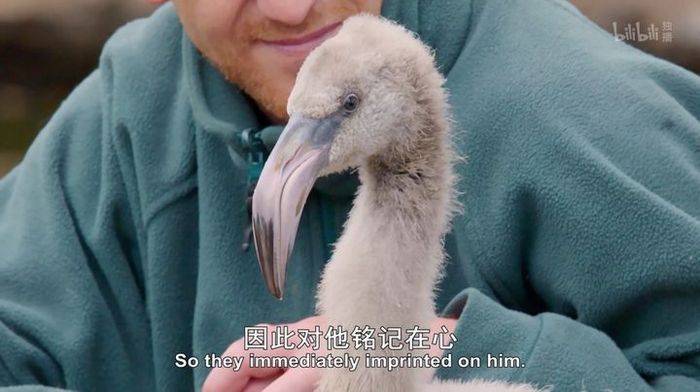

“婴儿图式”的生存优势:圆头、大眼睛、短四肢的“幼态特征”,会触发人类(甚至动物)的“保护欲”——这是幼崽的“生存策略”。片中,当小熊猫幼崽抱着饲养员的手指不松手时,观众会不自觉微笑,而这种“跨物种共情”,正是自然选择的结果。

“游戏即训练”:幼崽的打闹并非“无聊”——狮子幼崽的扑咬游戏是在练习捕猎技巧,乌鸦幼鸟的“叼树枝”是在锻炼筑巢能力,甚至看似无意义的“追逐尾巴”,也能提升身体协调性。

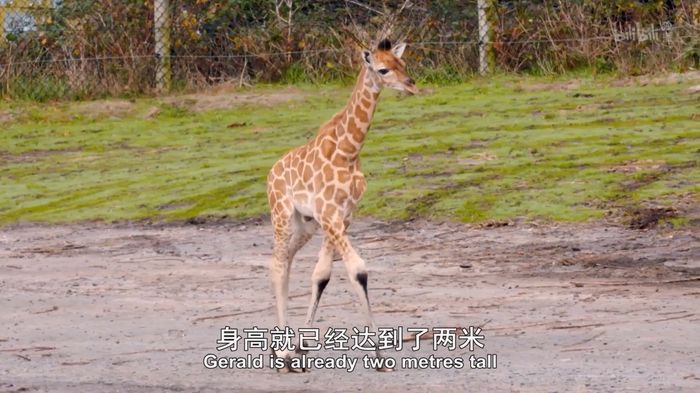

“适应力的奇迹”:不同环境的幼崽进化出独特技能:树懒幼崽的爪子天生能抓紧树枝(出生即会倒挂),长颈鹿幼崽出生半小时就能站立(避免被掠食者攻击),而章鱼幼崽则会“伪装”成海蛇,用触手模拟蛇的摆动。

四、全年龄向的“生命启示”:从动物宝宝看成长的意义

纪录片不仅适合孩子,更能让成年人反思“成长”的本质:

“慢一点也没关系”:树懒幼崽学会爬树需要3个月,而猎豹幼崽3周就能奔跑——自然没有“统一进度表”,每个生命都有自己的节奏。

“勇气比天赋更重要”:小刺猬“坚果”最终没能学会捕猎蚯蚓,却意外发现了苹果(它的新食物),这种“灵活变通”比“完美模仿”更珍贵。

“爱与陪伴是共通语言”:无论是母象用鼻子卷住幼崽的尾巴防止走丢,还是公企鹅用育儿袋孵化蛋(南极零下40℃时,雄企鹅会把蛋放在脚背上,用腹部皮肤覆盖保温),动物父母的付出与人类并无不同——“生命的联结,跨越物种。”

五、10G高清画面:每一帧都是“治愈良药”

影片的视觉呈现堪称“自然美学”:4K高清镜头捕捉幼崽毛发的纹理、湿漉漉的鼻尖和亮晶晶的眼睛,慢镜头展现企鹅雏鸟拍打翅膀的瞬间、小狐狸跳跃时的蓬松尾巴。在肯尼亚草原,夕阳下的长颈鹿幼崽跟着妈妈散步,长长的影子在草地上拖曳,画面温暖得像一首诗。

正如片尾所说:“这些小生命教会我们:成长不是为了变成‘完美的大人’,而是带着跌跌撞撞的勇气,永远对世界保持好奇。”当你为生活焦虑时,不妨看看这些动物宝宝——它们的笨拙与坚持,或许正是治愈人心的“最佳答案”。