NHK纪录片《像乌鸦一样思考》:用科学四步法唤醒孩子的“思考本能”

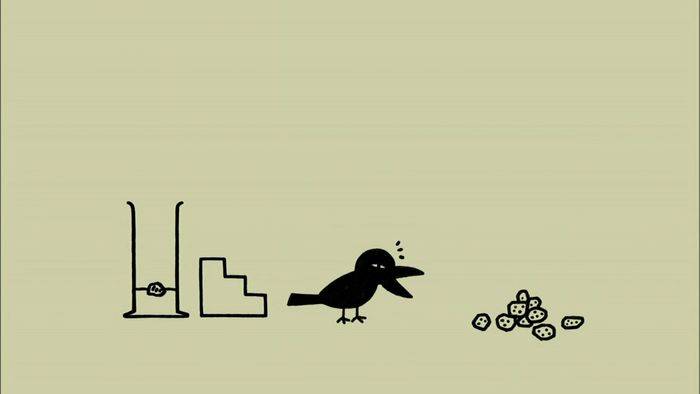

当伊索寓言中的乌鸦用鹅卵石喝到水时,它展现的不仅是生存智慧,更是“观察-假设-实验-评估”的科学思维雏形——NHK科教纪录片《像乌鸦一样思考》(Think Like a Crow! 2013)以此为灵感,用20集、每集10分钟的趣味实验,将这套科学思考方法拆解为孩子能理解的“思维游戏”。不同于传统科普片“灌输知识”,它刻意“留白”,逼观众动手验证、主动提问,最终让孩子(甚至成年人)明白:“答案”不重要,重要的是“如何找到答案”。

一、科学四步法:从“观察”到“评估”的思维闭环

纪录片的核心是“科学思考四步骤”,每集通过三个板块层层递进,让观众沉浸式体验“乌鸦式思考”:

第一步:观察中提问(在观察中思考)

以生活中不起眼的现象切入:笔帽上的记号为何旋转时有时可见、有时消失?手指靠近杯子影子,为何影子会“被吸引”?蚂蚁为何不敢跨过一根细线?导演用特写镜头放大细节,引导观众发现“问题”——比如笔帽实验中,记号的可见性与旋转速度、光源角度相关,而多数人从未留意过这一日常现象。“观察不是‘看’,是‘带着疑问看’。”片中主持人苍井优说。

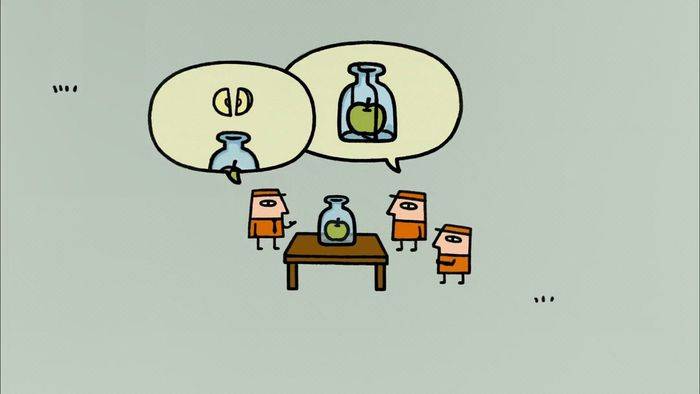

第二步:假设与猜想(德德尼翁动画)

三个卡通小人“德德尼翁”用脑洞大开的假设演绎“可能性”:树洞里的吊环是松鼠的秋千?Y型木棍是晾衣服的工具?他们的假设常“离谱”却充满童趣——比如认为椅子腿长短不一,是“故意设计的摇摇椅”。动画的妙处在于:不否定“错误假设”,而是展示“思考过程”,让孩子明白“假设没有对错,敢想就是第一步”。

第三步:实验验证(苍井优的思考练习)

主持人苍井优亲自演示实验,却“故意留一手”:比如“蜡烛熄灭实验”,高低两根蜡烛被罩住后哪根先灭?她只展示实验过程,让观众暂停视频猜测答案,最后仅提示“与二氧化碳密度有关”,把推导留给观众。书中配套的“实验记录册”会留出空白,让读者写下思路,再对照“大家的想法”集思广益——这种“延迟满足”,正是培养独立思考的关键。

第四步:评估与延伸(附加思考题)

每集结尾抛出“进阶问题”:如果笔帽换成不同形状,记号可见性会变化吗?蚂蚁害怕的细线若换成蜡笔线呢?引导观众从“解决一个问题”到“发现一类规律”,形成思维闭环。正如书中所说:“科学思考不是线性的,而是‘提问-验证-再提问’的循环。”

二、从纪录片到实验册:让思考“可触摸”

书籍版在纪录片基础上升级为“互动实验手册”,设计成“观察笔记”形式:

留白设计:每个实验步骤后留出空白页,让读者写下“我的假设”“验证方法”,甚至画下实验草图;

“大家的想法”专栏:收集不同年龄段读者的猜想——小学生可能认为“笔帽记号看不见是因为转太快”,成年人则联想到“视觉暂留原理”,点评部分不否定任何答案,而是提炼“思考亮点”(如“注意到速度与可见性的关系”);

附加实验包:推荐20个“家庭可做实验”,比如用手电筒模拟光源、用绳子和杯子复刻“影子吸引”现象,材料全来自日常生活,让孩子明白“科学不是实验室专属”。

这种设计暗合“建构主义学习理论”:知识不是被动接受的,而是通过“动手-犯错-修正”主动建构的。正如书中强调:“比起‘正确答案’,我们更需要‘错误的勇气’——爱迪生发明电灯失败了上千次,每次失败都是‘排除一个错误选项’。”

三、亲子共学:用“乌鸦思考法”改善沟通

纪录片和书籍的“隐藏价值”是亲子互动:父母不再是“知识权威”,而是“思考伙伴”。比如“蜡烛实验”中,家长可以和孩子打赌“哪根先灭”,输的人负责查资料;“蚂蚁实验”时一起猜测“细线材质是否影响蚂蚁行为”(棉线vs蜡线)。这种“平等讨论”不仅锻炼孩子思维,更能改善亲子关系——当父母承认“我也不知道答案,我们一起试试”,孩子会更敢于表达想法。

书中记录了一个案例:7岁男孩在“影子实验”后提问“月亮的影子会被吸引吗”,妈妈没有直接回答,而是带他在满月夜用手电筒模拟,最终孩子自己得出“光源距离太远,影子变化不明显”的结论。“这就是‘乌鸦思考法’的魔力,”作者说,“它让孩子发现:‘我能通过思考找到答案’,这种自信比任何知识都珍贵。”

四、为什么是“乌鸦”?聪明背后的进化启示

纪录片开篇解释:乌鸦是自然界的“工具大师”——会用树枝勾取虫子,会把坚果扔到马路上让汽车压开,甚至能记住人类的脸。科学家发现,乌鸦的大脑虽小,但“神经元密度”与灵长类接近,具备“逻辑推理”和“工具创新”能力。“乌鸦思考法”的隐喻正在于此:不是模仿乌鸦的行为,而是学习它“面对问题时不放弃、主动想办法”的本能。

正如片中所说:“孩子天生是‘小乌鸦’,他们对世界充满疑问,只是被‘直接给答案’的教育磨平了棱角。”而这部纪录片和书籍,就是要重新点燃那份“原始好奇心”——当孩子学会用“火眼金睛”观察生活,用“实验精神”验证猜想,哪怕是“为什么冰会浮在水面”这样的常识,都可能成为未来发明的灵感。

五、超越“科学启蒙”:让思考成为生活方式

20集实验覆盖物理、生物、化学常识:旋转的力学、光的反射、动物行为学……但纪录片的终极目标不是“学知识”,而是“培养思维习惯”。比如“笔帽实验”关联到“视觉暂留”(电影原理),“蚂蚁实验”引申到“信息素交流”,这些知识点是“思考的副产品”,而非终点。

当孩子掌握“观察-假设-实验-评估”四步法,会不自觉地用在生活中:考试错题不再是“粗心”,而是“假设错了条件”;遇到难题不再说“我不会”,而是问“可以怎么试”。正如一位家长反馈:“孩子看完后,连吃西瓜都要观察‘籽的分布规律’,说要‘做个假设’。”

这部纪录片证明:科学思考不是科学家的专利,而是每个普通人都能掌握的“生存技能”。当我们像乌鸦一样,对世界保持好奇、对问题主动出击,生活中的每个“为什么”,都可能藏着通往未知的钥匙。