《恐龙实验室》(DinoLab,2014)是BTV推出的恐龙主题纪录片,通过大量史料、恐龙化石与现代虚拟建模技术的结合,为观众展现一个极具神秘感的史前恐龙世界,揭开地球霸主的生存细节与演化谜题。

核心看点:科技还原史前巨兽

影片以“实验室”为叙事框架,将古生物学家的研究过程转化为沉浸式体验:

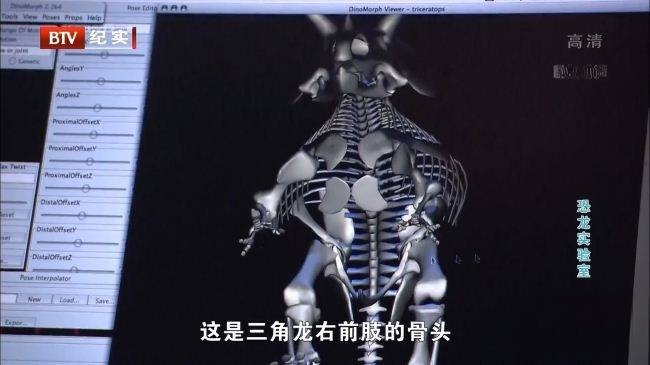

化石解码:通过CT扫描恐龙骨骼化石,重建其内部结构(如霸王龙的中空骨骼减轻体重,便于奔跑);分析牙齿磨损痕迹,推断食性(植食恐龙的勺状齿用于研磨植物,肉食恐龙的锯齿状齿用于撕裂猎物);

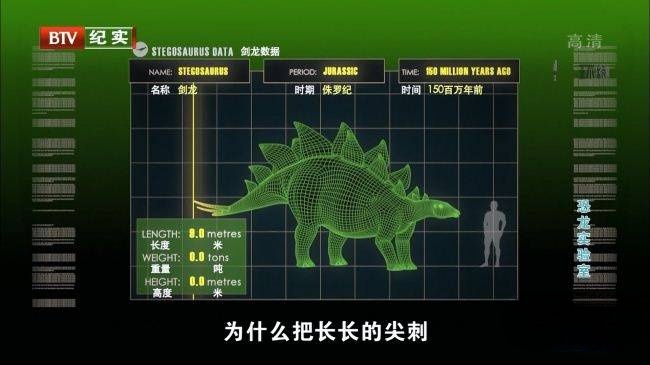

虚拟建模:利用3D动画还原恐龙的肌肉附着、皮肤纹理甚至步态——根据足迹化石推算,霸王龙行走时速约5-8公里,而迅猛龙通过“后肢羽毛”保持平衡,可能具备短距离滑翔能力;

环境重现:结合地质数据,复原白垩纪的植被(桫椤、苏铁)、气候(温室效应下的高温),以及恐龙与其他生物的互动(如翼龙捕食鱼类、三角龙群体防御霸王龙)。

史前世界的“生命图景”

影片聚焦多个“恐龙谜题”:

灭绝事件:通过希克苏鲁伯陨石坑的岩层分析,佐证“小行星撞击+火山活动”导致的环境剧变(尘埃遮蔽阳光,植物死亡,食物链崩溃),解释非鸟恐龙在6600万年前的突然消失;

羽毛恐龙:中国辽西发现的“中华龙鸟”化石,证明部分恐龙长有羽毛(最初用于保温,后演化出飞行功能),为“鸟类是恐龙后裔”提供关键证据;

社会行为:蒙古发现的窃蛋龙巢穴化石,显示恐龙可能有“孵卵育幼”行为,颠覆“冷血动物缺乏 parental care”的传统认知。

科学与想象的平衡

影片既严谨引用考古发现(如北京自然博物馆的“马门溪龙”骨架),也通过合理推测填补化石空白——例如根据恐龙内耳结构,模拟它们可能听到的声音频率;通过雌雄个体骨骼差异,还原求偶展示行为(如角龙用头盾进行视觉竞争)。

作为BTV恐龙题材的代表作,《恐龙实验室》以“科技赋能古生物研究”为核心,让冰冷的化石“活”了起来,适合对恐龙历史和古生物学感兴趣的观众,尤其为青少年提供了生动的史前生物启蒙。