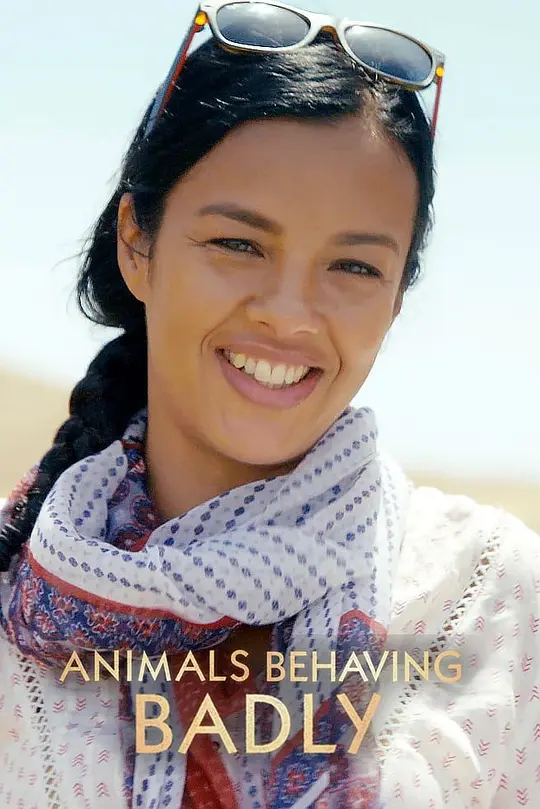

《动物举止背后的谎言》(Animals Behaving Badly,2018)是BBC推出的自然纪录片,全3集由Liz Bonnin主持,聚焦动物为觅食、生存和繁衍使出的“不光彩手段”,通过土拨鼠、螃蟹、蟑螂等物种的“偷拐抢骗”行为,展现它们为适应环境演化出的“浑身解数”,揭示自然法则中“弱肉强食”的另一面——“智慧与狡黠”同样是生存的关键。

一、“骗术大师”的生存策略

影片记录动物如何通过“欺骗”获取资源:

土拨鼠的“假报警”:雄性土拨鼠为独占食物或交配权,会故意发出“鹰袭击”的警报声,骗走其他土拨鼠后独自享用资源。研究发现,这种“谎言”成功率约30%,且频繁说谎的个体可能被群体“不信任”,展现动物社会的“信誉机制”。

招潮蟹的“螯钳戏法”:雄性招潮蟹的大螯是求偶利器,但部分个体的螯钳其实是“断肢再生的小螯”,它们会通过快速挥舞螯钳制造“大螯假象”,吸引雌性靠近,一旦成功交配便迅速逃离,避免被揭穿。

蟑螂的“化学伪装”:德国小蠊能分泌与蚂蚁信息素相似的化学物质,混入蚁穴偷食蚁卵,甚至模仿蚂蚁的“触角摆动”频率,让蚂蚁误认为是同类,这种“化学骗术”使其在蚂蚁的严密守卫下仍能得手。

二、“强盗逻辑”:抢夺与寄生的极端行为

影片揭露动物世界的“暴力与投机”:

海鸟的“空中抢劫”:军舰鸟自身捕猎能力弱,却擅长“俯冲拦截”其他海鸟(如鲣鸟),用喙啄击对方喉部,迫使猎物吐出刚捕获的鱼,成功率高达50%,被称为“海盗鸟”。慢镜头显示,军舰鸟能精准计算猎物飞行轨迹,甚至预判对方的“吐食时机”。

杜鹃的“巢寄生”:雌杜鹃将卵产在苇莺巢中,不仅模仿苇莺卵的颜色和大小,幼鸟孵化后还会将宿主的卵推出巢外,独占苇莺父母的喂养。更极端的是,某些杜鹃幼鸟的叫声会模仿“整窝苇莺雏鸟的合唱”,刺激养父母加倍喂食,展现“基因层面的欺骗”。

萤火虫的“致命诱惑”:雌性Photuris萤火虫会模仿其他萤火虫物种的闪光信号,吸引雄性前来交配,然后将其捕食,通过吞食对方获取“防御毒素”,这种“性食同类”的骗术被称为“萤火虫的吸血鬼传说”。

三、“团队作案”:群体协作的“犯罪升级”

部分物种通过“分工配合”提升“作恶效率”:

猴子的“盗窃团伙”:印度恒河猴会分工合作——年轻猴子负责吸引人类注意力(抢夺帽子、眼镜),成年猴子则趁机偷取食物,得手后共同分赃。研究发现,它们甚至能记住“哪个游客更容易得手”,形成“目标优先级”策略。

蚂蚁的“蓄奴行为”:悍蚁(Polyergus)不擅长筑巢和觅食,却会大规模攻击其他蚁巢,捕获工蚁幼虫带回自己巢穴,孵化后的奴隶蚁会终身为悍蚁服务,包括喂养幼蚁、保卫巢穴,而悍蚁唯一的“工作”就是发动战争,展现“昆虫世界的奴隶制”。

四、“行为背后的演化逻辑”

影片通过科学家解读,强调这些“不端行为”本质是自然选择的结果:

“收益大于代价”的进化权衡:土拨鼠说谎虽可能失去信誉,但单次成功获得的食物或交配机会,足以提升基因传递概率;杜鹃的巢寄生虽“残忍”,却节省了筑巢和育雏的能量消耗,使其能产下更多卵。

“反制与共进化”:被骗物种也在演化出应对策略——苇莺会通过“卵的斑点密码”识别杜鹃卵,准确率达80%;蚂蚁会通过“气味识别”区分奴隶蚁和亲生蚁,一旦发现异常便会发动攻击。这种“骗子与反骗”的博弈,推动着物种间的“军备竞赛”。

全片以幽默视角呈现动物的“坏行为”,旁白Liz Bonnin称:“它们不是‘恶棍’,只是在生存游戏中‘不择手段’的玩家。” 影片既展现了自然的残酷与智慧,也引发对“道德”与“生存”边界的思考——在弱肉强食的世界里,“坏行为”或许正是生命延续的“奇迹”。