《长颈鹿:非洲的温柔巨人》(Giraffes: Africa’s Gentle Giants,2016)是BBC推出的长颈鹿生态与保护主题纪录片,由“世界自然纪录片之父”大卫·爱登堡解说,聚焦长颈鹿的生存现状与保护危机。影片通过动物学家朱利安·芬奈西博士的视角,揭示这一“非洲标志性物种”正面临的“无声灭绝”——过去20年数量下降40%,至少在7个非洲国家消失,并记录了他与乌干达团队“迁移20只稀有长颈鹿”的紧急行动,展现长颈鹿的生物学奇迹与人类守护的决心。

一、长颈鹿的“生存密码”:高度、演化与生态角色

影片从科学角度解析长颈鹿的独特适应性:

现存最高陆生动物:雄性身高4.8-5.5米(雌性略小),体重达900千克,颈部占身高的1/3(约2米),但颈椎骨数量与人类相同(7块),只是每块长度达30厘米。这种演化源于稀树草原的“食物竞争”——树木顶端的叶片资源丰富,长颈鹿通过伸长颈和四肢(前肢比后肢长)占据生态位,其舌头长达50厘米,可灵活卷取树叶,并能抵御荆棘刺伤。

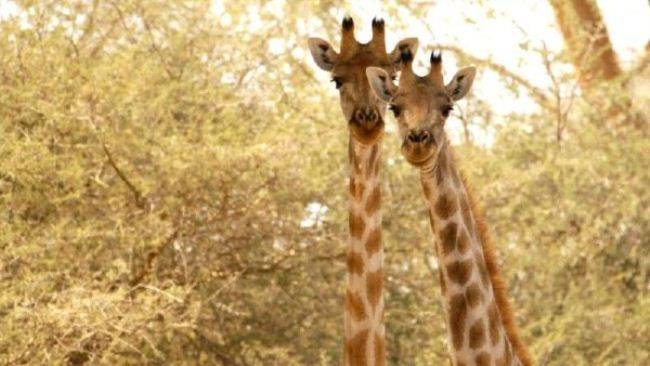

长颈鹿科的“孤独家族”:长颈鹿科现存仅2种——长颈鹿和霍加狓(刚果雨林的“活化石”,保留短颈等原始特征)。影片对比两者差异:长颈鹿适应开阔草原,霍加狓则生活在森林,印证了“环境驱动演化”的理论。长颈鹿属分4个物种,其中罗斯柴尔德长颈鹿等亚种已极度濒危,全球仅存数百只。

“高血压生存”的生理奇迹:长颈鹿心脏重达11千克,血压是人类的3倍(260/160mmHg),却不会脑溢血——颈部血管有“压力缓冲阀”(弹性血管网),低头喝水时可调节血压,避免血液冲击脑部;同时,腿部皮肤紧绷如“压缩袜”,防止血液淤积。

二、“无声灭绝”:数量骤降背后的危机

影片揭露长颈鹿保护的紧迫性,打破“随处可见”的认知误区:

40%种群消失的原因:栖息地丧失(稀树草原被开垦为农田)、偷猎(皮毛和肉)、内战影响(如苏丹、索马里)导致其数量从1985年的16万只锐减至2015年的不足10万只,2016年被IUCN从“无危”上调为“易危”。肯尼亚马赛马拉的长颈鹿密度已从每平方公里5只降至1只。

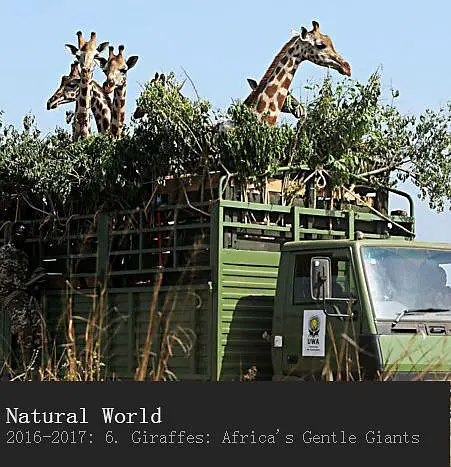

“最稀有的长颈鹿”救援行动:芬奈西博士团队针对乌干达的罗斯柴尔德长颈鹿(全球仅存150只)展开“跨河迁移”——用麻醉枪捕获长颈鹿,通过卡车和驳船穿越尼罗河,将它们安置到保护区。过程充满风险:长颈鹿麻醉后需保持直立(躺卧会压迫肺部),渡河时需用吊机固定身体,全程需20人团队协作,单只迁移成本高达5万美元。

三、情感与智慧:被低估的“温柔巨人”

影片通过近距离拍摄,展现长颈鹿不为人知的社会行为:

“颈部缠斗”的仪式化:雄性长颈鹿通过“脖击”竞争配偶——用颈部互相撞击,力量可达2000牛顿(相当于被汽车撞击),但骨骼有蜂窝状结构缓冲,极少受伤。这种行为并非真打斗,更像“力量展示”,失败者会主动退让。

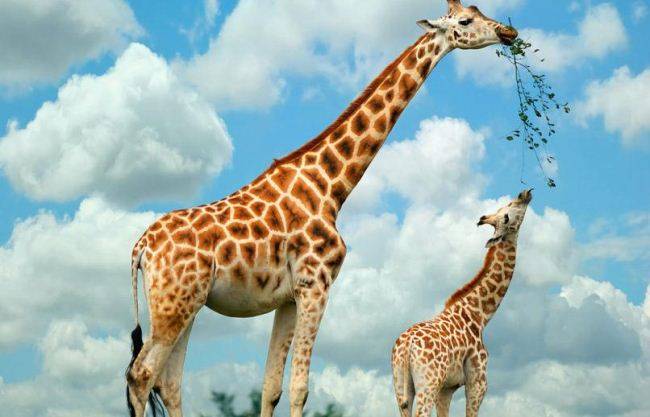

母性的坚韧:雌性长颈鹿孕期15个月,幼崽出生即高1.8米,落地后20分钟便能站立,1小时内跟随母亲行走。影片记录一只母长颈鹿为保护幼崽,用前蹄驱赶狮群,展现“温柔外表下的强悍母爱”。

“沉默的交流”:长颈鹿虽被认为“安静”,但会发出次声波(15-20Hz)进行长距离沟通,人类无法听见。研究发现,母鹿通过次声波呼唤幼崽,群体在迁徙时能保持联系。

四、保护希望:从“紧急迁移”到“社区参与”

影片以“迁移成功”的案例传递乐观信号:

建立“安全走廊”:迁移的20只长颈鹿在新保护区繁殖,3年后种群增至35只,证明“异地保护”是有效手段。同时,团队与当地牧民合作,划定“长颈鹿保护区”,用太阳能电围栏防止牲畜进入,减少人兽冲突。

“生态旅游”的双赢:肯尼亚的长颈鹿庄园(如Giraffe Manor)让游客与长颈鹿共进早餐,收入用于保护,既提升公众关注,又为社区创造经济收益,形成“保护-发展”良性循环。

正如大卫·爱登堡在片尾所言:“长颈鹿是非洲草原的‘沉默哨兵’,它们的消失将是生态系统崩溃的预警。但只要人类及时行动,这些温柔的巨人仍能继续昂首于这片土地。” 影片既是对长颈鹿的礼赞,也是对全球物种保护的紧迫呼吁。