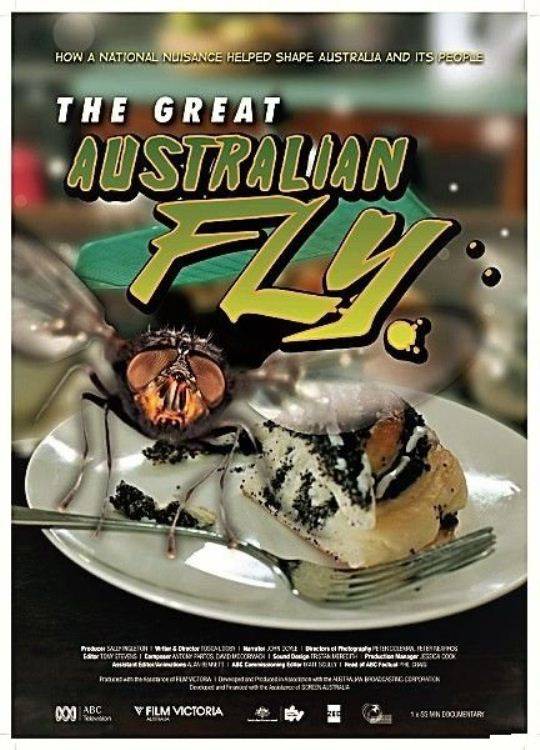

《澳大利亚飞蝇》(The Great Australian Fly,2016)是ZED出品的一部颠覆认知的自然纪录片,通过特技摄影、动画模拟与跨学科专家访谈,重新定义了“苍蝇”这一物种在澳大利亚生态系统中的核心角色。长期被视为“肮脏害虫”的澳大利亚苍蝇,实则是自然界的“花粉劳模”“环境清道夫”“法医助手”,甚至是“科研与美食资源”。影片以幽默而严谨的视角,揭开了这种昆虫从“逐臭者”到“生态功臣”的转变历程,展现了澳大利亚独特环境如何塑造出全球独有的“洁净苍蝇文化”。

一、从“逐臭者”到“花粉使者”:澳大利亚苍蝇的“饮食革命”

纪录片开篇追溯澳大利亚苍蝇的“进化逆袭”:200多年前,它们与其他国家的苍蝇一样依赖腐殖质生存,但随着澳大利亚环境治理的推进(垃圾清理、卫生改善),传统食源逐渐消失。为适应生存,苍蝇被迫改变食性,转而以植物汁液、花蜜为食,其口器结构也随之演化——从“舐吸式”变为更适合采集花蜜的“刷状舌”,体表绒毛从“黏附型”进化为“疏水性”,减少对污染物的携带。如今,澳大利亚苍蝇已成为继蜜蜂之后的第二大授粉昆虫,尤其在干旱地区,许多本土植物(如袋鼠爪花、山龙眼科植物)完全依赖苍蝇授粉。影片通过慢镜头展示了苍蝇授粉的细节:它们在花蕊间穿梭时,腿部绒毛能黏附并传播微小花粉,效率虽不及蜜蜂,却能适应蜜蜂无法忍受的高温(40℃以上)和强紫外线环境,填补了极端气候下的授粉空白。

二、生态系统的“隐形工程师”:净化、破案与科研价值

影片用实证数据打破“苍蝇=疾病载体”的偏见,揭示其多维度生态功能:

环境净化的“分解大师”:在澳大利亚内陆,苍蝇幼虫(蛆)是自然界最高效的“腐肉分解器”。一只雌蝇可产卵500枚,幼虫在24小时内孵化,以每秒0.1克的速度进食腐肉,一个普通大小的袋鼠尸体,在1000只蛆的作用下,7天内即可完全分解,将有机物质转化为土壤养分。纪录片对比实验显示:无苍蝇参与时,腐肉分解时间延长3倍,且会滋生更多致病细菌(如大肠杆菌)。澳大利亚农场甚至主动引入苍蝇幼虫处理牲畜粪便,减少甲烷排放(蛆虫分解粪便比自然腐烂减少40%甲烷)。

法医破案的“时间证人”:苍蝇对尸体的“精准定位”能力使其成为法医学的重要工具。影片记录了澳大利亚警方与昆虫学家合作的案例:一具在沙漠中发现的尸体,通过分析其体表苍蝇幼虫的发育阶段(从卵到蛹需经历5个龄期,每个龄期对应特定温度下的生长时间),科学家准确推断出死亡时间误差不超过12小时,帮助警方锁定嫌疑人。这种“法医昆虫学”在澳大利亚的破案率高达75%,而苍蝇正是其中最关键的“生物时钟”。

科研与教学的“活体模型”:由于长期取食洁净花蜜,澳大利亚苍蝇体表细菌含量仅为普通家蝇的1/1000,成为全球实验室的“标准实验材料”。影片走访悉尼大学昆虫实验室,研究人员用苍蝇的复眼结构研发新型无人机避障系统(苍蝇复眼的小眼排列方式能快速识别运动物体),用其飞行肌基因改良蜜蜂抗寒能力。此外,澳大利亚苍蝇作为“清洁鱼饵”出口至欧美,年创汇超百万美元,甚至在部分美洲国家被开发为“高蛋白零食”(油炸蝇蛹含60%蛋白质,钙含量是牛奶的3倍)。

三、文化符号的“逆袭”:从“厌恶”到“国家名片”

纪录片还探讨了苍蝇在澳大利亚文化中的特殊地位:尽管仍被视为“烦人的昆虫”,但它已成为生态保护的“活教材”。小学课本中写道:“澳大利亚苍蝇是环境洁净的见证者”,50元纸币上曾印有苍蝇图案(象征“勤劳与适应”),悉尼奥运会开幕式甚至放飞“苍蝇吉祥物”(寓意“自然与人类的和解”)。这种文化转变源于对苍蝇生态价值的认知——正如生态学家戴维·贝拉米在片中所言:“当一个国家能正视并利用‘害虫’的价值时,才真正理解了生态平衡的意义。”

结语:被误解的“生态功臣”

《澳大利亚飞蝇》最终告诉观众:自然界没有绝对的“益虫”或“害虫”,物种的价值取决于其与环境的互动关系。澳大利亚苍蝇的“逆袭”,本质是人类改善环境后,自然生态系统自我修复的典范——当我们清理垃圾、净化环境时,受益的不仅是人类自身,更是整个生物链。影片结尾,一只苍蝇在澳大利亚原住民的“点画”艺术品上停留,画作中,苍蝇与袋鼠、鸸鹋共同构成“大地图腾”,象征着所有生命在生态系统中的平等地位。

这部纪录片的价值,不仅在于科普苍蝇的生态功能,更在于启发人类重新审视与自然的关系:与其消灭“害虫”,不如通过改善环境引导其“行为转化”——正如澳大利亚苍蝇所证明的,生命总能找到适应环境的方式,而人类的智慧,在于创造一个让所有物种都能和谐共生的世界。