土耳其七喵记 KEDI:伊斯坦布尔的猫与一座古城的千年温柔

一、影片档案:用猫咪视角解构千年古城

纪录片《土耳其七喵记 KEDI》(又名《伊斯坦布尔的猫》)是2016年由土耳其导演希达·托伦执导的城市观察佳作,以7只流浪猫为主角,用它们的脚步丈量伊斯坦布尔的街头巷尾,展现这座横跨欧亚的历史名城与猫咪共生的温情画卷。影片豆瓣评分9.2,IMDb评分7.9,曾获上海国际电影节金爵奖最佳纪录片提名,被影迷誉为“治愈系纪录片天花板”。

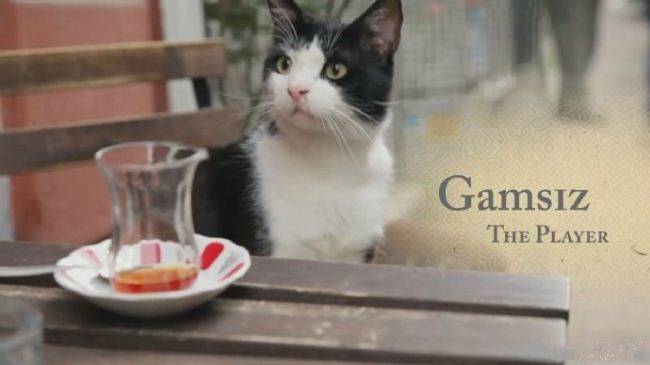

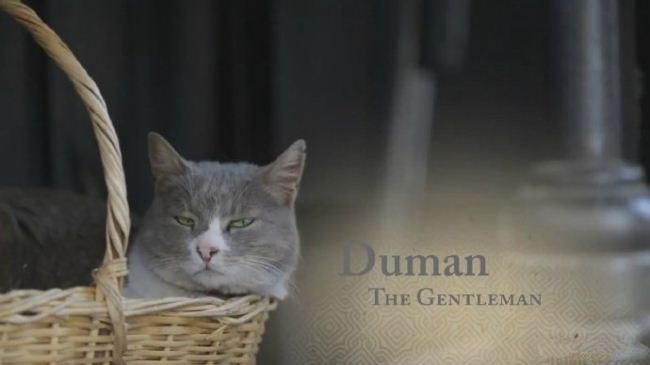

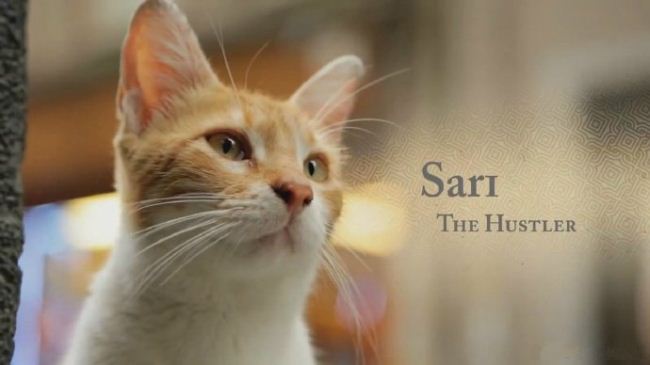

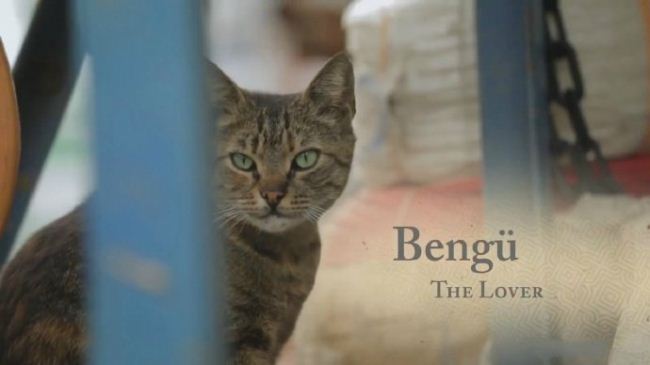

影片采用多线叙事,跟踪记录了7只性格迥异的猫咪:在香料市场与商贩讨食的“街头智者”萨利;巡视社区、守护幼崽的“流浪女王”丹尼斯;喜欢钻进古董店打盹的“文艺青年”杜马……通过它们的日常——追逐、觅食、休憩、与人类互动,镜头自然延伸至伊斯坦布尔的市井生活:清晨的清真寺唤礼声与猫咪的哈欠声交织,午后茶馆老板给常客“喵星人”递上小鱼干,黄昏时加拉塔大桥下的渔夫与猫咪分享渔获。猫咪不再是简单的拍摄对象,而是城市的“非正式居民”与“文化符号”,它们的足迹串联起拜占庭帝国的遗迹、奥斯曼帝国的拱廊与现代都市的霓虹,构成一幅流动的“伊斯坦布尔浮世绘”。

二、猫咪与城市:一场延续千年的共生约定

伊斯坦布尔与猫的缘分,可追溯至古罗马时期。作为丝绸之路的枢纽与多文明交汇地,猫咪曾因捕捉粮仓鼠患、保护商队货物而被奉为“守护神”。奥斯曼帝国时期,苏丹甚至在托普卡帕宫设立“猫咪总管”一职,专职照料宫廷猫群。这种历史积淀形成了独特的“猫文化”:城市中随处可见居民自发搭建的猫屋、盛满清水的瓷碗,商店老板会为常客猫咪预留专属座位,连清真寺的神职人员也会定期喂养流浪猫。

影片中最动人的场景,莫过于人类与猫咪的双向治愈:独居老人每天带着猫粮来到公园,与“老伙计”们絮叨家常;街头艺人弹唱时,猫咪会跳上琴盒打节拍;地震后临时安置点,一只橘猫每天准时出现在帐篷区,用呼噜声安抚受灾儿童。正如导演在采访中所说:“伊斯坦布尔人从不认为自己是猫的主人,而是‘共居者’。猫咪教会我们如何在快节奏的生活中保持从容,而我们则为它们提供了一个无需设防的家园。”

三、影片美学:用镜头语言捕捉“猫式哲学”

《土耳其七喵记 KEDI》的成功,离不开其独特的拍摄手法与美学表达。为贴近猫咪视角,摄影团队采用微型摄像机、无人机航拍与长焦镜头结合的方式,让观众得以“蹲下来”观察世界:从猫咪瞳孔中折射的圣索菲亚大教堂穹顶,雨水中猫咪爪垫踏过石板路的特写,黄昏时分猫咪剪影与博斯普鲁斯海峡落日的叠化……画面色调温暖柔和,配乐以土耳其传统乐器萨兹琴与钢琴交织,营造出慵懒而诗意的氛围。

影片没有旁白解说,而是通过市井声效与人物访谈推动叙事。香料市场的叫卖声、海浪拍打码头的涛声、猫咪的咕噜与呜咽,构成沉浸式的“城市交响”;受访的渔夫、店主、艺术家们用朴素的语言讲述与猫咪的故事,如老茶客所说:“猫是伊斯坦布尔的灵魂,它们知道这座城市所有的秘密——从拜占庭的地牢到现代的摩天楼,它们见证了一切,却从不评判。”这种“去中心化”的叙事,让观众在猫咪的带领下,重新发现城市的温度与历史的厚度。

四、观看指南与深层思考

适合人群:猫咪爱好者、城市文化研究者、纪录片影迷,尤其推荐给在快节奏生活中感到疲惫的观众——影片中猫咪“懒散、悠闲、自得”的生活态度,恰是对现代人焦虑情绪的温柔治愈。

延伸价值:影片不仅是一部宠物纪录片,更是对“人与动物、人与城市关系”的深刻探讨。伊斯坦布尔的猫文化证明:当人类以平等、尊重的心态对待其他生命,城市将成为更具包容性的家园。正如豆瓣热评所言:“在伊斯坦布尔,猫不是宠物,而是邻居、朋友、甚至精神导师。它们教会我们,如何在喧嚣中保持内心的宁静。”

若想感受这份跨越千年的温情,可通过正规平台观看《土耳其七喵记 KEDI》(注意区分2016年原版与衍生作品)。影片提醒我们:每个城市都有自己的“猫故事”,而真正的文明,藏在人与万物共生的细节里。

关键词:爱猫之城、土耳其七喵记 KEDI、伊斯坦布尔的猫、2016纪录片、猫咪视角、城市文化、治愈系电影、人与动物共生、伊斯坦布尔旅游、流浪猫保护、拜占庭历史