从“濒危”到“易危”:一场跨越半个世纪的守护

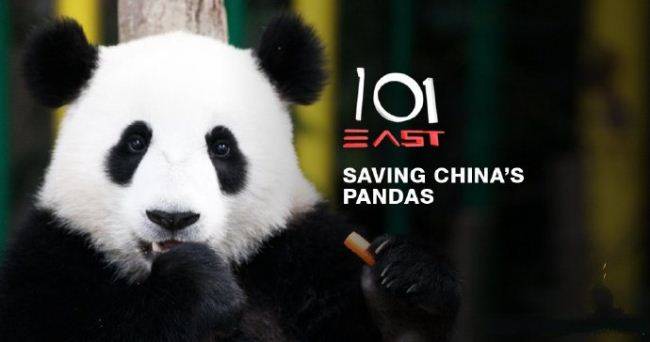

2017年,半岛电视台纪录片《拯救大熊猫》(Saving China’s Pandas)镜头聚焦于秦岭深处的红外相机——画面中,一只野生大熊猫正用前掌拍打树干,留下气味标记,它的身后跟着两只毛茸茸的幼崽。这个珍贵的画面背后,是中国为保护“国宝”付出的艰辛努力。纪录片以全球视角,记录了大熊猫从“濒危物种红色名录”降级为“易危”的转折时刻,也揭示了这个物种在生存与保护之间面临的复杂挑战。

“竹子开花了”:生存危机的双重绞杀

影片开篇,一组触目惊心的数据令人揪心:20世纪70年代,四川卧龙自然保护区的竹子大面积开花枯死,导致138只大熊猫因食物短缺死亡;而同期的盗猎活动,更是让野生种群数量锐减至不足1000只。“熊猫的黑白皮毛在黑市上能卖到相当于当地农民十年收入的价格。”片中,中国大熊猫保护研究中心的老研究员李福来指着一张1983年的盗猎现场照片,声音沙哑,“那时我们巡山,经常在竹林里发现被剥了皮的熊猫尸体。”

为扭转危局,中国政府启动了“大熊猫保护工程”:建立自然保护区、开展人工繁育、实施退耕还林。纪录片记录了卧龙基地的“熊猫幼儿园”:刚出生的幼崽在恒温箱里接受24小时监护,饲养员用奶瓶模拟母兽哺乳的姿势,每两小时喂一次特制奶粉。但人工繁育的难题接踵而至——熊猫妈妈常常拒绝抚养幼崽,1990年代,基地的幼崽存活率仅为38%。“我们甚至让饲养员穿上熊猫服,模仿母兽舔舐幼崽的动作。”片中,动物行为学家陈琳展示了一段珍贵录像:一只名叫“盼盼”的幼崽在“熊猫服妈妈”的引导下,第一次学会了自己抱握竹子。

“野化培训”:让熊猫重获“野性本能”

纪录片的核心章节聚焦于“野化放归”这一争议性话题。2006年,全球首只人工繁育熊猫“祥祥”在野放后不幸死亡,引发国际社会对保护方式的质疑。“祥祥的悲剧让我们意识到,圈养熊猫失去的不仅是生存技能,更是‘野性本能’。”片中,天台山野化培训基地的负责人吴代福解释道。为此,中国科研团队创新出“母兽带仔”模式:让圈养母熊猫在模拟野外环境中自然哺育幼崽,人类全程隐蔽观察,不干预其成长。

镜头追踪了雌性熊猫“倩倩”的野化过程:她在母亲“草草”的教导下学会辨别有毒植物,在遭遇模拟天敌(工作人员穿黑熊服)时迅速爬上高树,甚至能在冬季储存足够的竹茎。2017年,倩倩成功野放,成为秦岭地区首只存活的人工繁育野化个体。“她的GPS项圈显示,她已经建立了自己的领地,还找到了野生配偶。”吴代福指着卫星地图上的轨迹,眼中闪烁着泪光,“这证明我们的路走对了。”

全球守护:从“中国国宝”到“世界公民”

纪录片还展现了国际合作的力量:英国动物学家戴维·阿滕伯勒为熊猫保护项目筹款,美国圣地亚哥动物园提供人工授精技术支持,日本专家带来红外相机监测系统。“熊猫是全球生物多样性保护的‘旗舰物种’。”片中,世界自然基金会(WWF)负责人马可·兰博蒂尼表示,“保护熊猫的栖息地,相当于保护了秦岭地区70%的其他物种。”

2016年,世界自然保护联盟宣布将大熊猫的濒危等级从“濒危”下调至“易危”,全球野生种群数量恢复至1864只。但纪录片也警示:气候变化导致竹子开花周期缩短,栖息地碎片化仍是威胁。片尾,红外相机拍到倩倩的幼崽在竹林里嬉戏的画面,背景音里传来研究员的声音:“保护永远在路上,我们的目标不是让熊猫活在保护区里,而是让它们真正回归自然——这才是对生命最好的尊重。”

这部纪录片不仅是对大熊猫保护历程的回顾,更是对人类与自然关系的深刻反思。当观众看到倩倩的后代在秦岭深处自由奔跑时,或许能理解:拯救熊猫的过程,也是人类学会谦卑、与自然和谐共处的过程。正如片中一位老巡护员所说:“熊猫教会我们,生命的价值不在于‘珍稀’,而在于每一个物种都有权利在地球上繁衍生息。”