《自然世界:大熊猫缔造者》:四川基地的“国宝守护战”

BBC纪录片《自然世界:大熊猫缔造者》(The Natural World: Panda Maker)聚焦中国四川大熊猫繁育研究基地,揭开这种“行动迟缓、繁衍苛刻”的古老物种,如何在人类帮助下摆脱灭绝危机的秘密。作为全球生物保护的象征,大熊猫虽在进化史上被认为“缺乏优势”——99%食物为低营养竹子、繁殖率低、幼崽存活率仅30%,却凭借憨态可掬的形象和“活化石”身份,成为跨越国界的“生态大使”。影片带观众走进基地的“熊猫幼儿园”“野化培训区”,记录科研人员用人工授精、奶粉喂养、天敌模拟训练等方式,为大熊猫“量身定制”的保护方案,展现一场关于“生命延续”的史诗级守护。

进化谜题:“劣势物种”的生存奇迹

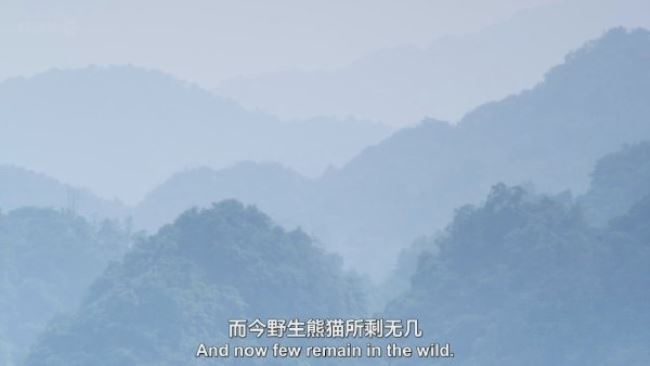

影片开篇抛出疑问:为何大熊猫这种“吃竹子的熊”能存活800万年?通过四川基地的化石研究,科学家发现其祖先“始熊猫”曾是肉食动物,420万年前因基因突变丢失鲜味感受器,才转向“取之不尽”的竹子。虽消化率仅17%,每天需进食38公斤竹笋,但低竞争、高隐蔽的生存策略,让它们在第四纪冰期中幸存。而黑白体色不仅是“森林伪装色”(雪地与阴影的融合),更成为“物种辨识度”的优势——这种“进化悖论”,让大熊猫从“自然选择的幸存者”变为“人类保护的旗舰物种”。

基地使命:从“人工繁育”到“野化放归”

四川基地的“史诗级职责”贯穿全片:1980年代,全球野生大熊猫仅1114只,基地首创“人工授精技术”,将受孕率从10%提升至60%;“熊猫幼儿园”里,科研人员穿戴熊猫服喂养幼崽,避免它们产生“人类依赖”;野化培训区模拟秦岭野外环境,让熊猫学习躲避天敌(如豹、豺)、识别可食用竹种。影片中,一只名为“倩倩”的熊猫经过3年培训,成功放归栗子坪保护区,成为基地“野化放归”的里程碑。“我们不是‘缔造’熊猫,而是帮助它们找回‘野外生存的本能’,”科研人员说。

全球符号:大熊猫的“外交与保护双重使命”

影片还展现大熊猫的“文化影响力”:从世界自然基金会(WWF)的会徽,到各国动物园的“熊猫热”,这种生物成为“和平与环保”的象征。四川基地不仅承担繁育任务,更通过“熊猫国际合作项目”,向海外输出保护技术。但影片也警示:野生大熊猫仍面临栖息地碎片化威胁,全球仅存1864只(2021年数据),“圈养只是权宜之计,让它们回归森林才是终极目标。”

《自然世界:大熊猫缔造者》最终以“倩倩”在野外成功产仔的画面收尾,证明人类保护与自然法则可以共存。正如旁白所言:“大熊猫的故事,是人类与自然和解的希望——当我们帮助一个物种,其实也是在拯救自己的未来。”