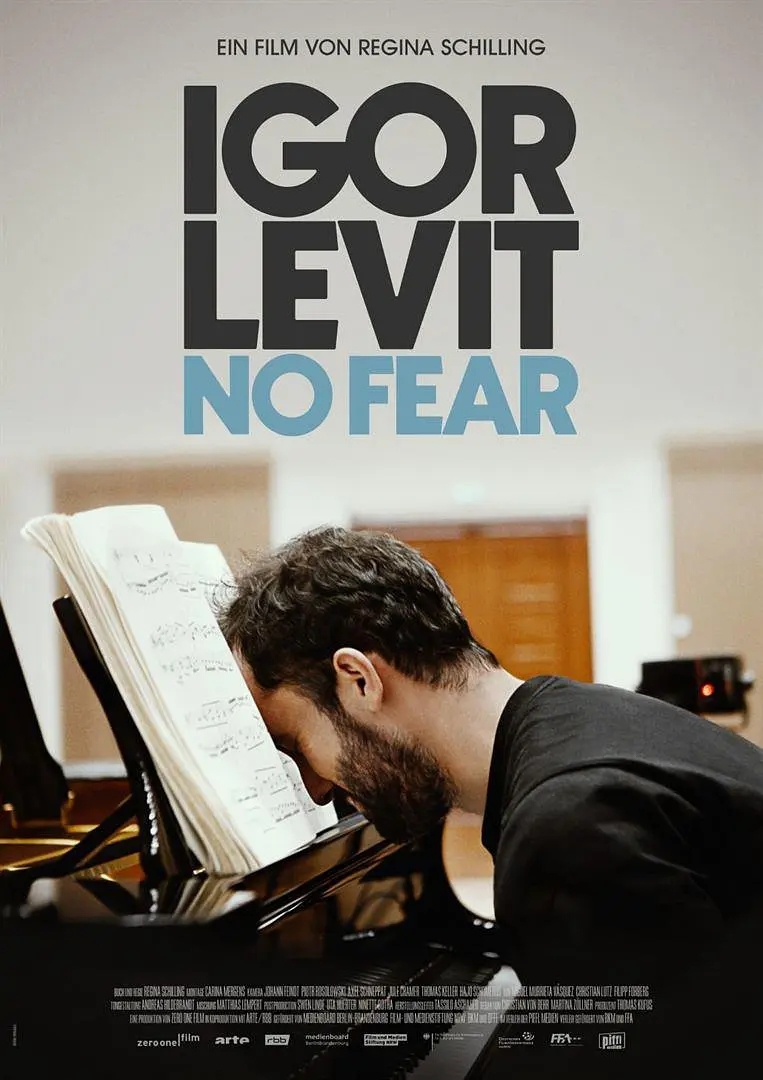

《伊戈尔・勒维特:无所畏惧 Igor Levit – No Fear 2022》纪录片深度解读

作为 Arte 聚焦古典音乐与艺术家成长的纪实佳作,《伊戈尔・勒维特:无所畏惧 Igor Levit – No Fear 2022》(德语中英双字,官方纯净版,1080P/MKV/9.6G)以 “追踪天才钢琴家的艺术蜕变” 为核心,将镜头对准俄罗斯裔德国钢琴家伊戈尔・勒维特。由 Regina Schilling 执导的这部纪录片,摒弃对古典音乐家的 “光环化” 呈现,而是以 “沉浸式跟随” 的视角,用两年多时间记录下这位 34 岁艺术家的职业生涯 —— 从九岁以俄罗斯血统犹太移民身份来到德国,到在古典音乐界崭露头角,再到探索 “贝多芬之后的生活” 时面临的挑战与成长。影片既展现了勒维特在音乐上的成熟技艺与对艺术的深刻理解,也捕捉到他独立思考、创新突破的精神,以及录制新作品、与同行合作时的专注热情,更通过他与观众的真诚互动,传递出 “音乐连接心灵” 的力量,成为一部兼具艺术深度与人文温度的古典音乐人文纪录片。

在观看体验与技术规格上,该片充分适配对古典音乐、艺术家传记、人文纪实感兴趣的观众需求:德语中英双字的官方纯净版配置,完整保留了勒维特的音乐理念阐述(如对作品的理解、演奏技巧的分享)、与指挥家及管弦乐队的合作对话,以及音乐演出的原声(如钢琴演奏的细腻音色、乐团合奏的恢弘音效),双字幕精准传递专业音乐术语(如 “演奏处理”“作品诠释”“乐段衔接”)与情感表达,避免因语言或文化差异导致的艺术理解偏差;1080P 的全高清分辨率搭配 MKV 格式的出色音视频还原度,堪称 “艺术细节的放大镜”—— 无论是勒维特演奏时的手部动作(指尖触键的力度变化、手腕的灵活调整)、面部神情(沉浸音乐时的专注、与乐团配合时的默契交流),还是音乐厅的现场氛围(观众专注聆听的神情、舞台灯光下的钢琴质感),每一处画面都能细腻传递,带来 “身临其境置身音乐会现场” 的沉浸式体验;9.6G 的大容量文件,在承载完整艺术叙事与高清音画的同时,确保每一段音乐演奏、每一次创作对话、每一个成长瞬间都完整呈现,不压缩古典音乐的艺术感染力与艺术家故事的情感厚度。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “艺术家成长 + 音乐深度解读” 为双重驱动,通过 “个人经历 — 艺术探索 — 精神内核” 的叙事逻辑,让 “伊戈尔・勒维特” 从 “古典音乐界的名字” 变为 “有血有肉、有思考有追求的艺术家”,每一个镜头都承载着对古典音乐的致敬、对艺术创新的肯定,以及对 “无畏追求” 精神的赞颂,极具艺术价值与人文意义。

一、艺术家画像:从 “移民少年” 到 “古典音乐创新者”

纪录片开篇并未直接切入音乐场景,而是通过勒维特的个人回忆与生活片段,勾勒出他的成长轨迹,展现 “移民经历” 对其艺术人格的塑造,以及他如何在古典音乐领域走出独特的艺术道路。

1. 移民背景:身份认同中的艺术萌芽

勒维特的艺术之路,始于一段特殊的移民经历 —— 九岁时,他作为俄罗斯血统的犹太移民,随家人来到德国。这段经历不仅让他面临语言与文化的适应挑战,也在潜移默化中影响了他对音乐的理解:

音乐作为 “沟通桥梁”:初到德国时,语言不通的勒维特,将钢琴视为 “表达自我的工具”。纪录片中,他回忆道:“那时我很难用语言和同学交流,但坐在钢琴前弹奏时,我能感受到大家的目光从陌生变为理解,音乐成了我融入新环境的第一座桥。” 这种 “用音乐沟通” 的早期体验,让他日后在演奏中格外注重 “情感传递”,追求让音乐突破语言与文化的界限;

多元文化的艺术滋养:俄罗斯的音乐传统(如柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫作品中的情感张力)与德国的古典音乐底蕴(如巴赫、贝多芬的严谨结构),在他身上实现了融合。纪录片中,指挥家与他合作时评价:“勒维特的演奏既有俄罗斯音乐的热情与厚重,又有德国古典音乐的精准与深刻,这种多元风格的融合,让他对不同时期的作品都有独特的诠释角度。”

2. 艺术特质:独立思考与创新突破

在古典音乐领域,勒维特并非循规蹈矩的 “传统演奏者”,而是以 “独立思考” 与 “创新精神” 著称,纪录片通过多个合作与创作场景,展现这一特质:

对经典作品的 “个性化诠释”:面对贝多芬、巴赫等古典音乐巨匠的作品,勒维特不满足于 “复刻传统版本”,而是深入挖掘作品背后的情感与思想,融入个人理解。例如,在演奏贝多芬《月光奏鸣曲》时,他没有遵循传统的 “抒情缓慢” 处理,而是在第一乐章加入细微的速度变化,通过强弱对比的极致呈现,传递出 “月光下的不安与思考”。纪录片中,音乐评论家分析:“勒维特的诠释不是‘颠覆传统’,而是‘让经典作品与当代观众对话’,他用自己的理解,让几百年前的音乐拥有了当下的情感共鸣。”

跨界与融合的尝试:除了传统古典音乐曲目,勒维特还积极探索跨界合作,尝试将古典音乐与现代艺术形式结合。纪录片记录了他与一位现代舞者的合作过程 —— 两人以巴赫《哥德堡变奏曲》为基础,通过反复沟通,让钢琴演奏的节奏与舞者的肢体动作相互呼应,创造出 “听觉与视觉融合” 的艺术现场。勒维特在片中表示:“古典音乐不应该被局限在音乐厅的‘象牙塔’里,它可以与更多艺术形式碰撞,找到新的生命力。”

二、艺术探索:“贝多芬之后的生活” 与创作挑战

纪录片的核心内容,聚焦勒维特在艺术生涯中面临的核心命题 ——“贝多芬之后的生活”,即如何在古典音乐经典的 “阴影” 下,找到属于自己的艺术方向,突破创作与演奏的瓶颈,这一探索过程充满挑战,也成为他艺术成长的关键。

1. 命题的起源:对 “经典传承与创新” 的思考

“贝多芬之后的生活” 这一命题,源于勒维特对古典音乐发展的深层思考。在古典音乐领域,贝多芬的作品被视为 “巅峰之作”,后世许多演奏者与创作者都面临 “如何超越经典” 的困惑。纪录片中,勒维特坦言:“我年轻时演奏贝多芬的作品,总担心自己的诠释不够‘正宗’,后来我意识到,真正的传承不是‘复制’,而是‘理解后再创造’—— 贝多芬的音乐之所以伟大,是因为他在自己的时代突破了传统,我也应该在当下的时代,找到属于我的突破。”

这一思考成为他艺术探索的起点,也让他面临两大挑战:一是如何在演奏经典作品时,既保留作品的核心精神,又融入个人创新;二是如何在创作与合作中,探索古典音乐的 “当代表达”,吸引更多年轻观众。

2. 挑战一:经典作品演奏的 “平衡术”

在演奏贝多芬、巴赫等经典作品时,勒维特需要在 “传统诠释” 与 “个人风格” 之间找到平衡,这一过程充满反复与调整。纪录片跟踪记录了他为一场贝多芬钢琴协奏曲音乐会做准备的过程:

深入研究与细节打磨:为了理解贝多芬《第五钢琴协奏曲(皇帝协奏曲)》的核心情感,勒维特花费数周时间,研读贝多芬的书信、同时代人的评论,以及不同指挥家与钢琴家的演绎版本。他在琴房里反复弹奏第一乐章的华彩段落,尝试不同的触键力度与速度处理,甚至用笔记下每一次调整的感受:“这里的强音如果太突兀,会破坏乐章的恢弘感;但如果太柔和,又无法传递贝多芬的抗争精神,需要找到一个精准的平衡点。”

与乐团的 “磨合与共鸣”:协奏曲的演奏需要钢琴与乐团的高度配合,勒维特与指挥家、乐团的磨合过程,也是他调整演奏风格的过程。在第一次合练时,指挥家认为他对第二乐章的处理 “过于抒情,削弱了作品的庄严感”;勒维特则认为 “抒情的表达能让当代观众更易感受作品中的温暖”。经过多次沟通与试奏,他们最终找到共识 —— 在保留乐章庄严结构的基础上,加入细微的情感起伏,让音乐既有 “古典的严谨”,又有 “当代的温度”。

这场音乐会最终获得成功,观众在演出后的反馈中表示:“勒维特的演奏让我重新认识了贝多芬的作品,既熟悉又新鲜,仿佛听到了跨越时空的对话。”

3. 挑战二:古典音乐的 “当代表达” 探索

为了让古典音乐更贴近当代观众,勒维特尝试多种 “当代表达” 方式,这些尝试并非 “迎合潮流”,而是基于对音乐本质的理解,过程中也面临质疑与困难:

“沉浸式音乐会” 的尝试:他与团队合作,在一座废弃的工厂改造的艺术空间,举办了一场 “沉浸式贝多芬音乐会”—— 没有传统的舞台与观众席划分,观众可以在空间中自由移动,近距离聆听钢琴演奏,甚至观察勒维特的演奏细节。起初,有传统古典音乐爱好者质疑:“这种形式会破坏音乐会的严肃性,让观众无法专注于音乐本身。” 但勒维特坚持认为:“专注不应该靠‘形式约束’,而应该靠音乐的吸引力。让观众近距离感受音乐,或许能让他们更易沉浸其中。”

纪录片记录了这场音乐会的现场:昏暗的灯光下,钢琴的音色在工业风的空间中回荡,观众或坐或站,有的闭上眼睛专注聆听,有的凝视着勒维特的手部动作,整场音乐会没有出现传统音乐会的 “安静规则”,却充满了 “人与音乐的深度连接”。演出结束后,一位年轻观众说:“我以前觉得古典音乐很遥远,但这次近距离听勒维特演奏,能感受到他指尖传递的情感,好像音乐在和我说话。”

与年轻艺术家的跨界合作:勒维特还与年轻的电子音乐制作人、视觉艺术家合作,尝试将古典音乐元素融入现代艺术作品。纪录片中,他与一位电子音乐制作人合作,将巴赫《平均律钢琴曲集》中的片段,通过电子音乐的处理,制作成一首 “古典与电子融合” 的单曲。过程中,两人因对 “音乐风格平衡” 的理解不同产生分歧 —— 电子音乐制作人希望加入更多现代节奏元素,勒维特则担心 “过度电子化会掩盖古典音乐的细腻质感”。经过多次调整,他们最终达成共识:保留巴赫旋律的核心,仅用电子音效增强空间感与氛围,让作品既有古典的根基,又有现代的活力。

三、创作与合作:艺术现场中的 “专注与热情”

纪录片用大量镜头记录勒维特在创作与合作中的真实场景,展现他对音乐的极致专注与饱满热情 —— 无论是独自在琴房打磨作品,还是与指挥家、管弦乐队、唱片艺术家合作,他都以 “敬畏之心” 对待每一次艺术实践,这种态度也感染着身边的每一位合作者。

1. 独自创作:琴房里的 “孤独与坚守”

对勒维特而言,琴房是他艺术创作的 “核心空间”,在这里,他与音乐进行最直接的 “对话”,过程充满孤独,却也孕育着艺术的突破。纪录片中,镜头捕捉到他在琴房度过的无数个日夜:

清晨的 “灵感时刻”:勒维特习惯在清晨进入琴房,此时的他思维最清晰,也最易与音乐产生共鸣。他会先弹奏一段巴赫的作品 “热身”,让手指与大脑逐渐进入音乐状态,然后开始专注于当天的练习内容 —— 可能是一段复杂的肖邦练习曲,也可能是自己正在创作的旋律片段。在弹奏遇到瓶颈时,他会停下,走到窗边思考,或翻阅音乐理论书籍,甚至用手机记录下自己的想法:“有时候一段旋律卡在脑海里,找不到合适的和声搭配,停下来换个思路,反而能找到突破口。”

深夜的 “细节打磨”:为了准备一张新的唱片录制,勒维特常常在琴房练习到深夜。纪录片记录了他打磨一首舒伯特艺术歌曲钢琴伴奏的场景:他反复弹奏歌曲的引子部分,专注于每一个和弦的音色变化,甚至用录音设备记录下每一次演奏,然后回放对比,找出细微的不足:“这里的和弦如果踏板踩得太深,会模糊旋律;踩得太浅,又无法营造出舒伯特音乐的朦胧感,需要反复调整,找到最精准的踏板控制。” 这种对细节的极致追求,让他的演奏充满 “细腻的艺术质感”。

2. 合作现场:与同行的 “默契与共鸣”

古典音乐的创作与演出,离不开与同行的合作,勒维特在合作中展现出的 “倾听与包容”,让每一次合作都成为 “艺术共鸣” 的过程。纪录片重点记录了他与一位知名指挥家合作录制贝多芬钢琴协奏曲的过程:

前期沟通:理念的碰撞与统一:在录制前,勒维特与指挥家会花费数小时讨论作品的诠释方向 —— 从乐章的整体速度,到乐句的处理细节,再到钢琴与乐团的平衡关系。指挥家希望作品的演绎更 “贴近贝多芬时代的风格”,强调节奏的严谨与力度的对比;勒维特则希望加入更多 “当代的情感表达”,让音乐更具感染力。他们通过反复沟通,甚至现场试奏不同版本,最终找到 “兼顾传统与现代” 的诠释方案:“合作不是‘谁说服谁’,而是‘一起找到更好的方向’,这种碰撞能让作品的诠释更丰富。” 勒维特在片中说。

录制过程:专注与灵活调整:在录音棚的录制过程中,勒维特与指挥家、乐团展现出极高的默契。每一次演奏后,他们会一起听回放,分析不足 —— 如果钢琴的某个乐句与乐团的衔接不够顺畅,勒维特会调整自己的演奏速度,指挥家也会提醒乐团注意配合;如果某个段落的情感表达不够到位,他们会一起讨论如何通过力度变化、音色调整来改进。纪录片中,有一次录制第三乐章时,勒维特在某个华彩段落突然加快了速度,指挥家与乐团不仅没有慌乱,反而默契地跟上他的节奏,形成了一段充满 “即兴活力” 的演绎。录制结束后,指挥家笑着说:“勒维特总能在严谨的结构中,带来意外的惊喜,这种灵活与专注的结合,是他最珍贵的艺术特质。”

3. 与观众的连接:音乐现场的 “真诚拥抱”

对勒维特而言,音乐不仅是 “个人表达”,更是 “与观众的连接”。纪录片记录了他在不同场合与观众互动的场景,展现他对观众的真诚与尊重:

音乐会后的 “近距离交流”:每场音乐会结束后,勒维特都会留在音乐厅,与观众面对面交流 —— 无论是年长的古典音乐爱好者,还是年轻的学生,他都会耐心倾听他们的感受,回答他们关于音乐的问题。有一次,一位年轻观众问他:“我刚开始学钢琴,觉得古典音乐很难,该怎么坚持下去?” 勒维特没有讲大道理,而是分享自己小时候的经历:“我也有过觉得难的时候,但我发现,只要找到自己喜欢的作品,哪怕每天只练 10 分钟,也能感受到音乐的快乐。重要的是不要把它当成‘任务’,而是当成‘朋友’。”

公益演出中的 “温暖传递”:除了正式的音乐会,勒维特还经常参与公益演出,为养老院的老人、偏远地区的孩子演奏。纪录片中,他在一所乡村学校为孩子们演奏时,没有选择复杂的古典作品,而是弹奏了一首简单的儿歌改编曲,还邀请孩子们上台触摸钢琴键盘,感受音乐的节奏。一位孩子说:“原来钢琴可以弹出这么好听的声音,我也想学钢琴!” 勒维特说:“音乐的力量不在于‘高深’,而在于‘能传递温暖与希望’,能让更多人感受到音乐的快乐,是我作为艺术家的责任。”

四、精神内核:“无所畏惧” 的艺术与生活态度

纪录片的标题 “无所畏惧”,不仅是勒维特艺术探索的写照,也是他生活态度的体现。这种 “无所畏惧” 并非 “鲁莽冲动”,而是 “对艺术的执着、对自我的坚持、对未知的包容”,它贯穿在他的艺术生涯与生活中,成为他最核心的精神内核。