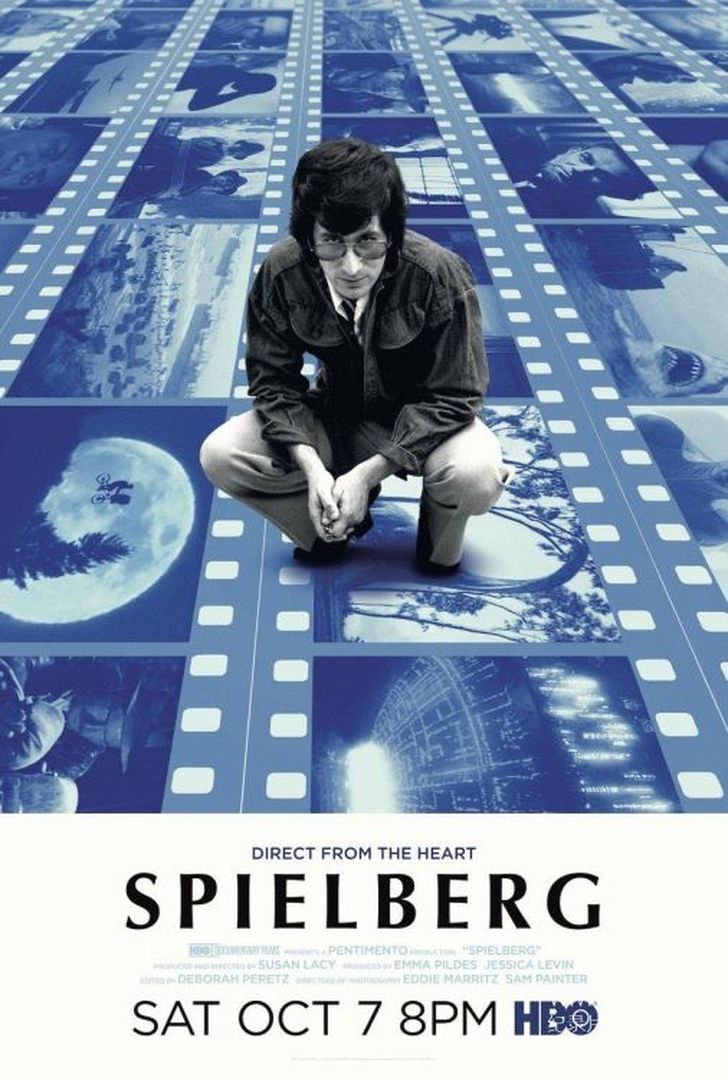

HBO 纪录片《斯皮尔伯格》(Spielberg 2017)深度解析

作为 HBO 倾力打造的一部聚焦电影巨匠的纪实力作,《斯皮尔伯格》(Spielberg 2017)由苏珊・莱西执导,以近 50 年的电影生涯为时间轴,串联起史蒂文・斯皮尔伯格从青涩少年到好莱坞传奇的成长轨迹,既揭秘了《大白鲨》《夺宝奇兵》等经典佳作的幕后故事,也勾勒出个人经历与创作理念的深层关联,成为影迷与纪录片爱好者不可错过的影像档案。目前,该片已推出英语中字版本,分辨率达 1080P,格式为 MP4,文件大小约 2.1GB。1080P 的超高清画质能精准捕捉每一帧细节 —— 从《辛德勒的名单》拍摄现场的黑白影像质感,到斯皮尔伯格指导演员时的微表情;英语中字的精准译配完整传递访谈中的情感与专业信息,搭配 MP4 格式的广泛兼容性,让这份承载电影史重量的记录,得以跨越设备与语言的界限,带领观众走进 “电影魔术师” 的内心世界。

核心叙事:个人与作品交织的生涯轨迹

纪录片摒弃了传统传记 “流水账式” 的叙事,采用 “生活经历 + 作品解析” 的双线结构,将斯皮尔伯格的人生节点与创作历程紧密绑定,印证了导演苏珊・莱西 “在斯皮尔伯格的每一部电影中都有他自己的影子” 的创作核心。

影片清晰梳理了斯皮尔伯格的 “初心萌芽”:少年时期的他受《阿拉伯的劳伦斯》启发,虽曾因 “门槛太高” 差点放弃导演梦想,却最终将电影定为 “余生唯一的事业”。16 岁时拍摄的科幻短片《火光》,已显露出对 “未知生命” 题材的兴趣,为日后《第三类接触》的创作埋下伏笔。而父母离婚的伤痛,更成为贯穿其作品的隐形线索 ——1982 年的《E.T. 外星人》看似是科幻童话,实则暗藏对 “家庭破碎” 的隐喻,甚至最初并未设计外星人角色,其内核是孩子在情感缺失后的精神寄托。这种 “个人创伤转化为创作动力” 的叙事,让观众理解:斯皮尔伯格的电影之所以动人,源于其扎根于真实的生命体验。

纪录片还重点呈现了他的 “职业沉浮”:1975 年《大白鲨》的意外成功并非偶然,而是 “困境中的创意突破”;1979 年《一九四一》的失利让他陷入低谷,却在乔治・卢卡斯的帮助下联手打造《夺宝奇兵》,重拾创作信心;1993 年更是其职业生涯的 “双峰时刻”—— 用肃穆克制的手法拍摄《辛德勒的名单》,同时以前沿 CG 技术打造《侏罗纪公园》,展现出在严肃题材与商业类型片之间自由切换的能力。这种对 “高峰与低谷” 的完整呈现,打破了对 “传奇导演” 的神化,还原出一个在挫折中成长、在探索中前行的创作者形象。

经典作品:幕后花絮中的创作智慧

作为纪录片的核心亮点,影片用大量独家素材揭秘了多部经典作品的幕后故事,以 “现场影像 + 主创访谈” 的方式,展现斯皮尔伯格在创作中的决断力与创造力,其中《大白鲨》《E.T. 外星人》《辛德勒的名单》的幕后细节尤为震撼。

《大白鲨》:困境催生的悬念美学 。这部让斯皮尔伯格声名鹊起的作品,拍摄过程堪称 “灾难”—— 真实海洋取景导致预算飙升,假鲨鱼频繁故障沉没,海风海浪的不可控让拍摄屡屡停滞。但正是这种限制,倒逼斯皮尔伯格创造出 “留白式悬念”:通过浮筒被拉下水面的镜头暗示鲨鱼存在,用音效替代直观画面,印证了他 “你看不到的东西往往比你能够看到的更让你感动害怕” 的创作哲学。纪录片通过当年的拍摄花絮与工作人员回忆,还原了这一 “意外之喜” 的诞生过程,让观众看到:伟大的艺术往往在限制中绽放。

《辛德勒的名单》:风格的彻底颠覆 。作为斯皮尔伯格最具分量的严肃作品,影片的创作充满敬畏之心。纪录片中,他坦言拍摄时刻意摒弃了惯用的 “花哨” 技术,以黑白影像、手持镜头的肃穆风格诠释历史重量。镜头捕捉到他在片场指导演员时的凝重神情,以及面对历史遗迹时的沉默瞬间,展现出 “娱乐片大师” 向 “历史记录者” 的身份转变。这种 “为题材服务的风格自觉”,成为后世导演处理严肃题材的重要范本。

《E.T. 外星人》:细节中的情感共鸣 。影片的成功离不开对 “童真” 的精准捕捉。纪录片通过德鲁・巴里摩尔等演员的访谈,还原了斯皮尔伯格与童星的互动细节 —— 他不用生硬的说教,而是以游戏化的引导让演员进入角色;E.T. 的造型设计反复修改,最终以 “大眼睛、矮身形” 的形象传递出 “脆弱与友善”,成为跨越年龄的情感符号。这些细节印证了斯皮尔伯格的创作理念:“最好的科幻是包裹着情感内核的现实投射”。

影像风格:群星视角下的纪实温度

导演苏珊・莱西摒弃了传统纪录片 “旁白主导” 的模式,采用 “受访者串联叙事” 的创新手法,邀请 J・J・艾布拉姆斯、克里斯蒂安・贝尔、德鲁・巴里摩尔等近 50 位影人影星出镜,结合斯皮尔伯格本人的旁白与独家影像,构建出多维度的叙事视角。

在 “专业维度”,受访者从技术与艺术角度解析其成就:丹尼尔・戴 – 刘易斯评价他 “没有奋斗的时限,会一直坚持拍摄直至死亡”,印证其对电影的极致热爱;J・J・艾布拉姆斯则回忆起斯皮尔伯格对 “故事节奏” 的精准把控,称其 “总能找到观众情感的共鸣点”。这些业内视角的解读,让纪录片兼具专业性与权威性。

在 “情感维度”,影片穿插了大量私人影像 ——4 岁时与父母的合影、少年时期的拍摄花絮、《大白鲨》片场的即兴欢笑,这些珍贵素材让 “斯皮尔伯格” 从 “导演符号” 回归 “鲜活个体”。尤其是他谈及《辛德勒的名单》拍摄感受时的哽咽,以及看到 E.T. 造型时的动容,展现出硬汉外表下的细腻情感。这种 “专业解读 + 私人影像” 的结合,让纪录片既有历史厚度,又有人文温度。

此外,影片对 “时代背景” 的融入恰到好处:通过穿插 “9・11 事件” 的新闻片段,解读《少数派报告》《慕尼黑惨案》等后期作品中对 “人权、暴力与安全” 的思考;结合好莱坞技术发展历程,展现《侏罗纪公园》的 CG 技术如何推动电影工业革新。这种 “个人创作与时代同频” 的叙事,让纪录片超越了 “个人传记” 的范畴,成为理解好莱坞半个世纪发展的缩影。

影片价值:影迷与创作者的双重启示

对于普通影迷而言,这部纪录片是 “解锁经典的钥匙”—— 它让观众明白《E.T. 外星人》的眼泪为何动人,《大白鲨》的悬念为何经典,《辛德勒的名单》的黑白影像为何震撼;1080P 的高清画质能清晰呈现《侏罗纪公园》恐龙模型的细节纹理,英语中字则精准传递访谈中的创作理念,让每一次重温经典都有新的感悟。

对于创作者而言,影片更是 “职业指南”—— 斯皮尔伯格在《大白鲨》困境中的创意突破,在商业与艺术间的平衡智慧,在挫折后的坚持执着,都为从业者提供了可借鉴的经验。尤其是他 “将个人经历转化为创作素材” 的能力,印证了 “真实是艺术的源泉” 这一永恒真理。

在当下 “IP 至上、技术为王” 的电影市场,纪录片中展现的斯皮尔伯格 “以故事为核心,以情感为纽带” 的创作初心,更具有现实意义。它提醒行业:无论技术如何发展,电影的本质始终是 “人” 的艺术 —— 记录人的情感,传递人的思考,引发人的共鸣。

结语:用电影照亮生命的探索者

纪录片没有给斯皮尔伯格的生涯下一个 “终点式” 的结论,而是以他筹备《邮报》《玩家一号》的身影收尾,呼应着 “他会一直坚持拍摄直至死亡” 的评价。从菲尼克斯郊区的少年导演,到好莱坞的传奇巨匠,斯皮尔伯格的一生,是用电影探索 “生命、家庭与时代” 的一生。

这部纪录片最珍贵的,是它让我们看到:斯皮尔伯格的伟大,不仅在于创造了无数票房奇迹,更在于他始终以赤诚之心对待电影 —— 用《E.T. 外星人》守护童真,用《辛德勒的名单》铭记历史,用《侏罗纪公园》探索技术边界。当镜头最后定格在他凝视监视器的专注眼神中,观众会深刻理解:真正的大师,永远在 “热爱” 与 “探索” 的路上。而这部纪录片,正是对这份热爱与探索的最佳致敬。