《中国村落》:农耕文明的记忆碎片与保护之思

由浙江广电集团与中国美术学院联合出品的大型电视纪录片《中国村落》全 7 集,聚焦中国传统村落,通过纪实手法讲述村落里的 “小人物”“小故事”,传递深埋在乡土间的脉脉温情,拼接成属于每个中国人的 “文化记忆”。散落中国的数千个传统村落,是农耕文明留下的珍贵遗产,然而在社会经济发展与城镇化建设的冲击下,加之村落年代久远,不少传统村落危在旦夕。2000 年时中国拥有 360 万个自然村,到 2010 年只剩 270 万,10 年间消失了 90 万个,如今又过去数年,村落消失的警钟仍在敲响。正如创作初衷所言:“对于消失的村落,我们不能只剩下一声叹息,拍这部纪录片,就是想让观众从内心深处感受到我们失落的东西是多么可惜,从而思考怎样保护村落的文明。”

第 1-2 集:乡土里的烟火气 —— 村落中的生活图景

前两集将镜头对准村落里的日常,通过记录 “小人物” 的生活点滴,展现传统村落鲜活的烟火气。在江南水乡的一个古村落,清晨的薄雾还未散去,王阿婆便已起身,来到河边淘米洗菜,木槌捶打衣物的声音在巷弄间回荡。村里的老木匠李师傅,在自家的小作坊里忙碌着,刨子划过木材,扬起细小的木屑,他正在为村里的祠堂修缮门窗,每一个榫卯结构都严丝合缝,这门手艺他已传承了三代。

在北方的黄土村落,村民们过着日出而作、日落而息的生活。张大爷赶着羊群在山坡上放牧,嘴里哼着祖辈传下来的小调;孩子们放学后,在村里的老槐树下追逐嬉戏,笑声清脆。这些看似平凡的场景,构成了传统村落的生活肌理,蕴含着中国人对 “家” 与 “故土” 的朴素情感。纪录片用细腻的镜头捕捉这些瞬间,让观众仿佛置身其中,感受那份久违的宁静与温暖。

第 3-4 集:文明的印记 —— 村落中的文化遗产

第 3、4 集聚焦村落里的文化遗产,从古建筑、传统技艺到民俗活动,展现农耕文明在村落中的沉淀。皖南的古村落里,白墙黛瓦的徽派建筑错落有致,砖雕、木雕、石雕精美绝伦,每一处细节都诉说着当年的繁华与匠心。村里的老人会讲述这些建筑背后的故事,谁家的门楼象征着家族的地位,哪座祠堂见证了村里的重大事件。

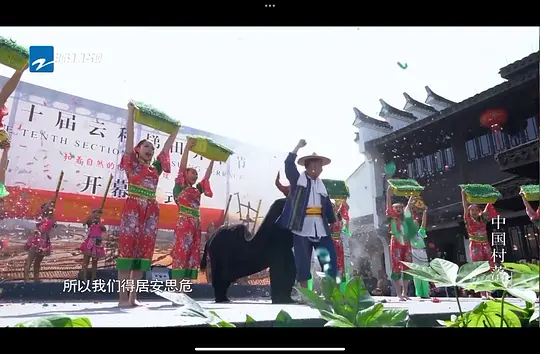

在西南的少数民族村落,传统技艺代代相传。苗族的银匠用原始的工具,将银料打造成精美的头饰和饰品,每一件作品都凝聚着对美的理解;傣族的织锦艺人,用五彩的丝线编织出生活场景和自然纹样,织锦中蕴含着他们对自然的敬畏。此外,村落里的民俗活动更是热闹非凡,春节的舞龙舞狮、端午的龙舟竞渡、中秋的赏月祭祖…… 这些活动将村民们凝聚在一起,传承着共同的文化记忆。

第 5-6 集:消逝的警钟 —— 村落面临的生存危机

第 5、6 集揭示了传统村落面临的严峻现状,展现社会发展对村落的冲击。随着城镇化进程的加快,许多年轻人离开村落,前往城市打工,村落逐渐空心化。在一个曾经热闹的北方村落,如今只剩下老人和孩子,不少房屋因无人居住而坍塌,杂草丛生。村里的小学也因生源不足而关闭,孩子们不得不去几十里外的镇上上学。

除了人口流失,自然损坏和人为破坏也让村落岌岌可危。一些古村落因年久失修,古建筑面临倒塌的风险;还有些地方为了发展旅游,过度商业化开发,破坏了村落的原始风貌。纪录片记录下这些令人心痛的场景:一座有着数百年历史的古桥,因河道整治被拆除;一片保存完好的古民居,被改造成千篇一律的农家乐。这些画面敲响了警钟,让观众意识到保护传统村落的紧迫性。

第 7 集:守护与传承 —— 村落保护的探索之路

最后一集聚焦于传统村落的保护与传承,展现人们为留住村落文明所做的努力。在一些地方,政府部门出台政策,对古村落进行修缮和保护,设立专项资金,鼓励村民回归。志愿者们也积极参与进来,他们深入村落,记录口述历史、整理传统技艺,为村落的保护提供智力支持。

一些村民也开始自觉行动起来,他们成立合作社,发展乡村旅游,既保护了村落的文化遗产,又增加了收入。在一个江南古村落,村民们将自家的老房子改造成民宿,保留了原有建筑风格,同时向游客展示传统的制茶工艺和民俗活动。一位村民说:“我们既要让村子活下去,也要让村子的根留住。”

此外,一些学者和设计师也在探索新的保护模式,他们将现代设计理念与传统村落文化相结合,在改善村民生活条件的同时,保护村落的历史风貌。这些探索虽然面临诸多困难,但为传统村落的未来带来了希望。

《中国村落》全 7 集,通过对传统村落生活、文化、危机与保护的全方位呈现,让观众深刻感受到传统村落的价值与魅力,以及它们消失所带来的损失。这部纪录片不仅是对农耕文明遗产的记录,更是一次对文化根脉的追寻,它呼吁人们行动起来,共同守护这些承载着中国人 “文化记忆” 的村落,让乡土间的脉脉温情得以延续。