纪录片《取毒高手》(Venom Hunters 2016):与死神共舞的“毒液猎人”

探索频道2016年出品的这部系列纪录片(第一季全6集,29.1G 1080P影像,英语中英双字,无水印纯净版),聚焦全球“勇敢的取毒高手”——他们深入热带雨林、沙漠、洞穴,冒着生命危险捕捉蜘蛛、蝎子、蛇等有毒动物,获取毒液样本用于“抗蛇毒血清研发”和“医学研究”。这些“液体黄金”(蜘蛛、蝎子、蛇毒每克售价高达4000美金)不仅是救命药的原料(全球每年因蛇咬伤死亡人数超10万,抗蛇毒血清是唯一特效药),其成分中的“神经毒素、酶类”还被用于开发止痛药、抗凝血剂等药物(如巴西矛头蝮蛇毒衍生的降压药“依那普利”)。

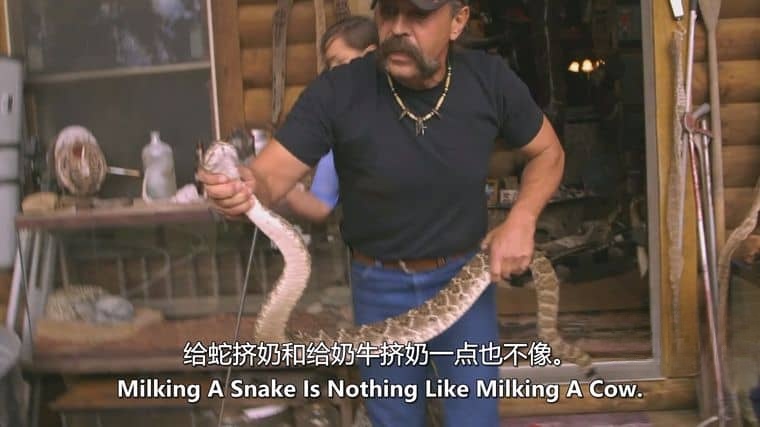

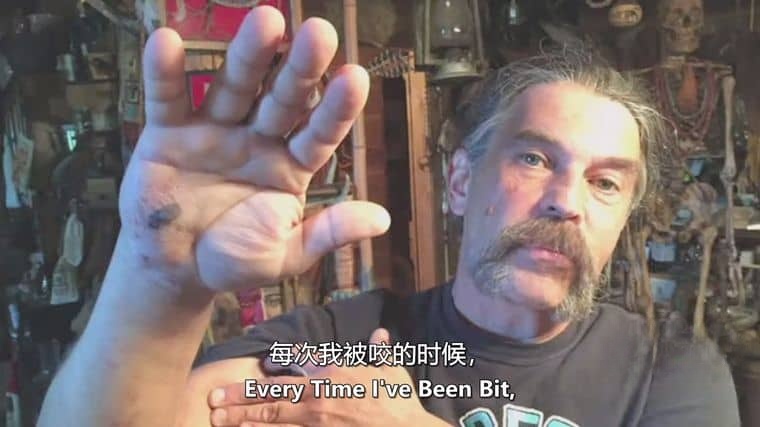

影片全程记录“取毒生死瞬间”:汉娜·戈登(女取毒者)在佐治亚州偏远地区独自捕捉“珊珊蛇”(剧毒,神经毒素可导致呼吸衰竭),因眼睛感染毒葛仍坚持完成取毒;70岁的师徒组合在沙漠追踪“黑背响尾蛇”,老人用特制钩子控制蛇头,徒弟快速将毒液挤入玻璃管(全程仅15秒,超时可能被蛇反击);夫妻搭档在亚马逊雨林遭遇“矛头蝮蛇”突袭,丈夫用捕蛇夹挡开蛇头时被蛇尾扫中手臂,虽未被咬仍惊出冷汗。核心展现“取毒不仅是技术,更是勇气与经验的较量”——高手们需熟悉每种动物的“攻击模式”(如响尾蛇会警告,黑曼巴则直接突袭)、“栖息地特征”(蝎子多在岩石缝隙,蜘蛛偏爱潮湿树洞),并掌握“无伤害取毒”技术(用气体麻醉或物理固定,取毒后将动物放生)。

核心亮点:6集“毒液猎场”的高危挑战与科学价值

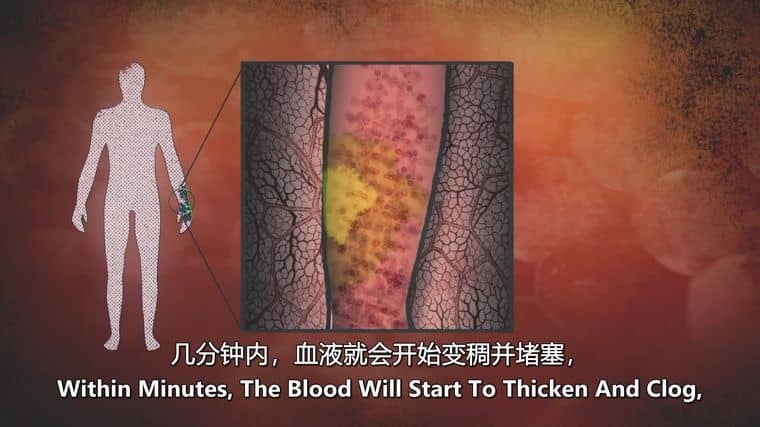

《巴西雨林:矛头蝮蛇的“致命拥抱”与抗毒血清原料》取毒过程:取毒者需穿厚皮靴进入雨林,用“蛇钩”轻挑蛇尾,趁蛇抬头攻击时用玻璃皿接住毒液(每条矛头蝮一次可产200毫克毒液)。毒液呈黄色黏稠状,含“出血毒素”(破坏血管壁)和“肌肉毒素”(溶解肌肉组织),是制作抗蛇毒血清的“关键原料”;

医学应用:科学家从矛头蝮蛇毒中提取“凝血酶”,用于治疗“血栓性疾病”(如中风),其效果是传统药物的3倍,而取毒者每年需在雨季捕捉30条蛇,才能满足一家实验室的研发需求。

《澳大利亚沙漠:内陆太攀蛇的“毒性之王”与取毒极限》毒性数据:内陆太攀蛇的毒液毒性是眼镜王蛇的20倍,0.1毫克即可杀死人类,但性格“害羞”,取毒者需用“长柄钳”从洞穴中引出,全程保持绝对安静。影片拍到一条太攀蛇因被激怒,毒液喷射距离达2米,取毒者需穿“防化服”保护;

取毒价值:太攀蛇毒含“神经毒素PTX3”,可阻断疼痛信号,被研发为“非成瘾性止痛药”,目前处于临床试验阶段,潜在市场价值超10亿美元。

《墨西哥洞穴:蝎子的“荧光陷阱”与抗癌研究》荧光蝎子的秘密:紫外线下,蝎子外壳会发出蓝绿色荧光,取毒者利用这一特性在夜间定位“亚利桑那树皮蝎”(毒液含“氯毒素”,可精准结合癌细胞)。他们戴头灯进入洞穴,用镊子夹住蝎子尾部毒囊,轻轻挤压获取毒液(每只蝎子年产毒2毫克);

抗癌应用:氯毒素能“标记癌细胞”,帮助医生在手术中精准切除肿瘤,目前已用于脑癌、肺癌的临床检测,而取毒者的“可持续捕捉”(每次取毒后放生,不伤害蝎子)确保了这一资源的长期供应。

影片价值:“毒液猎人”的“双重身份”——救命者与环保者

纪录片强调“取毒的伦理与环保”:所有取毒者均遵循“不破坏栖息地”“不捕捉孕母”“单次取毒不超过毒液总量50%”的原则,部分团队还参与“濒危毒种保护”(如菲律宾眼镜蛇的人工繁育)。正如一位取毒者所说:“我们不是‘猎人’,而是‘与死神谈判的人’——每一滴毒液,都可能意味着一条人命的延续。”影片结尾,实验室人员用取来的毒液成功研制出“新型抗蛇毒血清”,送往非洲蛇咬伤高发区,印证“这些冒着生命危险的‘高手’,才是真正的‘隐形守护者’”。

(注:29.1G高清影像含大量“微距毒牙喷射”“毒液提取特写”镜头,适合对“毒物学”“医学研究”感兴趣的观众,是“了解‘液体黄金’如何从野外走向药房”的震撼之作。)