纪录片《被人类抚养》(Raised Human 2014):野生动物与人类家庭的“羁绊与心碎”

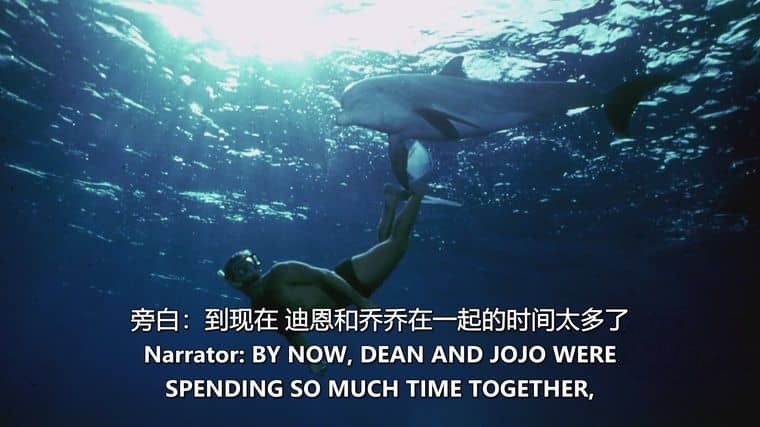

探索频道2014年出品的这部系列纪录片(全3集,8.08G 1080P影像,英语中英双字,无水印纯净版),聚焦“被人类家庭抚养的野生动物”——从纽约公寓中长大的黑猩猩“尼姆”(曾参与语言实验,学会125个手语词汇),到好莱坞电影《绿野仙踪》中饰演“胆小狮”的狮子“伯特”(与演员亲密生活多年),再到印度村庄被收养的花豹“希塔”(村民用奶瓶喂养,长大后却因袭击家禽被送走)。影片通过这些“惊人故事”,揭示“人类与野生动物的复杂关系”:初期充满“跨物种的温情”(黑猩猩穿尿布、狮子睡沙发、花豹与孩子玩耍),但随着动物长大,“野性本能”逐渐显现(黑猩猩因荷尔蒙爆发袭击人类、狮子体型过大无法控制、花豹捕猎本能觉醒),最终往往以“分离”收场,留下“人类的愧疚”与“动物的迷茫”。

核心亮点:3个“被抚养动物”的悲剧与反思

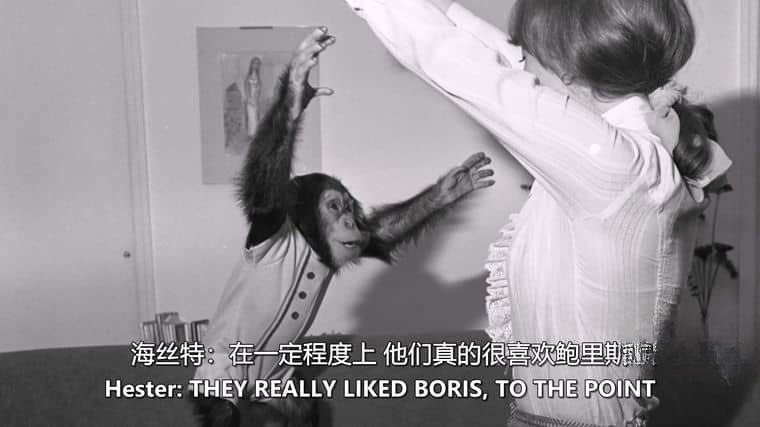

《黑猩猩“尼姆”的“语言实验”与“身份迷失”》实验背景:1970年代,心理学家试图证明“黑猩猩能通过手语与人类沟通”,将刚出生的尼姆交给人类家庭抚养,让它穿衣服、用马桶、喝啤酒,甚至与人类孩子一起上学。尼姆确实学会了“喝水”“拥抱”等手语,但随着长大(5岁时体重达40公斤),脾气变得暴躁,曾咬伤多名训练者,实验被迫终止;

结局:尼姆被送往动物保护所,却因“从小与同类隔离”,无法融入黑猩猩群体(同类视它为“异类”),最终在孤独中死于心脏病(仅26岁,野生黑猩猩寿命可达40年)。影片记录它最后一次见“人类母亲”时,用手语比划“疼”和“房子”,成为“人类试图‘驯化’野生动物的悲剧缩影”。

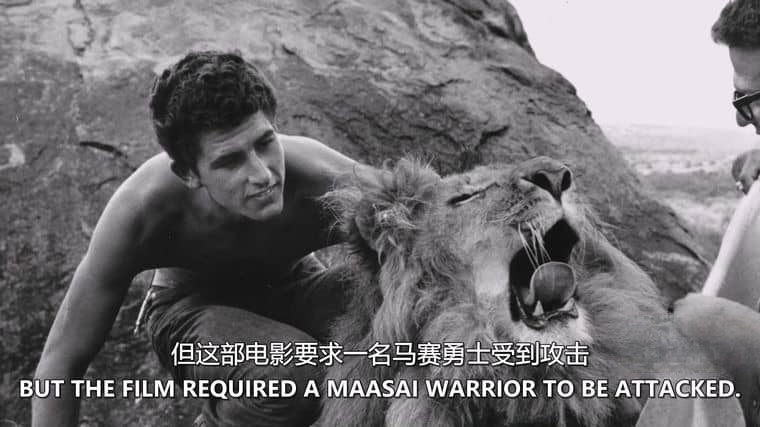

《好莱坞狮子“伯特”的“明星生涯”与“野外困境”》银幕光环:伯特因出演电影走红,被驯兽师当作“宠物”养在别墅,学会“配合镜头”“与演员互动”,甚至会“用爪子轻拍导演肩膀”示意“准备好了”。但10岁后,伯特体重达250公斤,剧组因“安全风险”不再使用它,驯兽师决定将它“放生”到非洲保护区;

放生失败:从未学过捕猎的伯特无法在野外生存,多次试图接近人类营地,最终因“攻击当地牧民的牛”被安乐死。影片曝光当时的训练视频:伯特从小被铁链拴住,爪子被修剪,失去了“野生动物的基本生存能力”,其悲剧印证“人工抚养的野生动物,永远无法真正回归自然”。

《花豹“希塔”的“村庄童年”与“本能觉醒”》收养故事:印度村民在森林捡到受伤的花豹幼崽希塔,用牛奶和鸡肉喂养,希塔与村民孩子一起长大,会“跟着孩子们上学”“睡在门廊上”。但3岁后,希塔开始“捕猎村里的山羊”,甚至“尾随单身女性”,村民虽不舍,仍不得不联系动物保护机构将它带走;

专家解读:动物学家指出,“花豹的捕猎本能是基因决定的”,即使从小被人类抚养,4-5岁性成熟后,“领地意识”和“捕食欲望”会自然觉醒,“人类的爱无法抹去它的野性”。

影片价值:“爱”的误区——野生动物不应被“私有化”

纪录片没有批判“收养者的善心”,而是揭示“错误的保护方式”:人类将野生动物当作“宠物”,本质是“把它们从自然中剥离,强行塞进人类的生活框架”。尼姆的手语、伯特的“配合”、希塔的“温顺”,都是“依赖人类生存的权宜之计”,而非“真正的驯服”。影片结尾警示:“当你拥抱一只幼狮时,要想到它终有一天会拥有撕裂你的力量;当你教黑猩猩手语时,要知道它永远无法理解‘自由’的含义。野生动物的归属,永远是自然——人类能做的,是守护它们的家园,而非将它们变成‘家人’。”

(注:影片通过大量历史资料(实验录像、电影片段、村民家庭录像)还原故事,8.08G高清影像适合对“动物伦理”“野生动物保护”感兴趣的观众,被《时代》周刊评为“2014年最令人心碎的自然纪录片”。)