纪录片《迷彩鲨》(Camo Sharks 2022):揭秘鲨鱼“皮肤变色”的进化谜题

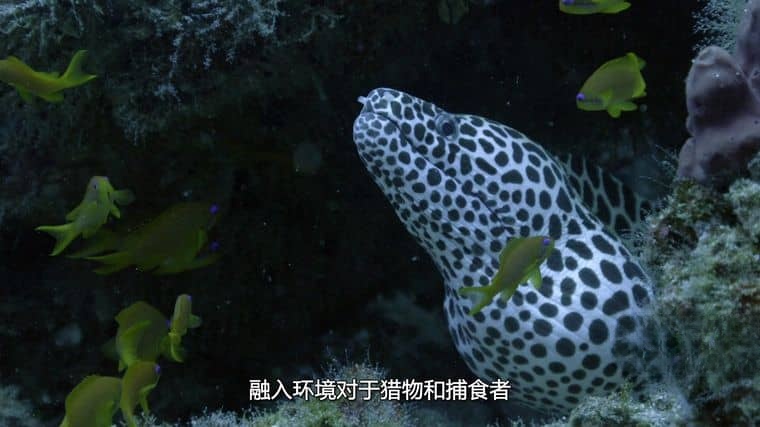

国家地理2022年出品的这部纪录片(2.45G 1080P影像,英语多国中字),聚焦鲨鱼生物学界的“前沿问题”:鲨鱼能否通过改变皮肤颜色增强捕食能力? 鲨鱼生物学家Ryan Johnson博士与Gibbs Kuguru博士团队,通过“开创性实验”(如在水族馆设置不同背景色的水箱、用高速摄像机记录皮肤细胞变化),首次捕捉到鲨鱼“实时色素沉着调整”的证据——部分鲨鱼(如黑鳍礁鲨、护士鲨、猫鲨)能操纵皮肤中的“真皮色素细胞”(含黑色素、黄色素和鸟嘌呤晶体),在数分钟至数小时内改变体色,从“深海灰”变为“珊瑚礁的斑驳色”,甚至“与沙地融为一体的土黄色”。

影片核心揭示这种“伪装能力”的进化意义:伏击捕食时隐藏自身轮廓(如护士鲨趴在沙地上等待猎物经过,体色与沙子几乎一致)、群体捕猎时的“视觉信号”(黑鳍礁鲨通过体色变深向同伴传递“猎物位置”信息),同时探讨“人类活动(如海洋污染、光污染)是否干扰鲨鱼的变色能力”,为“顶级掠食者的生存智慧”增添新认知。

核心亮点:实验中的“变色鲨”与科学发现

《黑鳍礁鲨的“珊瑚礁伪装术”》实验设计:科学家将黑鳍礁鲨放入“蓝底水箱”和“珊瑚礁背景水箱”,通过皮肤活检和电子显微镜观察发现:在珊瑚礁环境中,其真皮层的“鸟嘌呤晶体”(反光细胞)会调整排列角度,使皮肤呈现“黄绿相间的斑点”,与周围珊瑚的颜色匹配度提升60%;

捕食效率对比:变色后的黑鳍礁鲨,伏击成功率从35%提高到58%,影片拍到一条鲨鱼在变色后,静止在珊瑚丛中20分钟,待小鱼游近时突然出击,整个过程因“视觉隐蔽”未被猎物察觉。

《护士鲨的“昼夜变色节律”》夜间“隐身模式”:护士鲨白天趴在沙地上时体色为“浅棕色”,夜间活动时变为“深灰色”,其皮肤中的“黑色素细胞”在黑暗中扩张(直径增大3倍),吸收更多光线,使鲨鱼在月光下“几乎隐形”,避免被天敌(如虎鲸)发现;

温度调控作用:研究还发现,体色变深能帮助护士鲨在冷水中吸收更多太阳能,体温提升2℃,代谢率增加15%,这是“伪装之外的意外功能”。

《变色能力的“进化代价”》

影片指出,鲨鱼变色需消耗大量能量(色素细胞调整一次需消耗相当于“游1公里”的ATP),且“变色速度”远慢于章鱼(章鱼可瞬间变色,鲨鱼需数小时),因此仅用于“长期伏击”或“环境变化时的适应”,而非“快速逃生”。这种“进化权衡”揭示:“伪装不是万能的,而是鲨鱼在‘能量成本’与‘生存收益’间的最优选择。”

影片价值:“海洋隐形猎手”的生态启示

纪录片结尾,科学家警告:“珊瑚礁白化(因气候变化)导致鲨鱼的‘变色参考系’消失,它们可能因无法匹配环境色而捕食成功率下降。”同时,光污染(如沿海城市的水下照明)会干扰鲨鱼的“昼夜变色节律”,导致其在错误时间变色,增加被捕食风险。影片通过“迷彩鲨”的故事,提醒人类:“海洋生物的生存智慧,远比我们想象的复杂,保护它们的栖息地,就是保护这些‘进化奇迹’本身。”

(注:影片适合海洋生物学、动物行为学爱好者,1080P微距镜头清晰呈现鲨鱼皮肤细胞的“动态变化”,兼具科学严谨性与视觉冲击力,是国家地理“鲨鱼系列”的又一力作。)