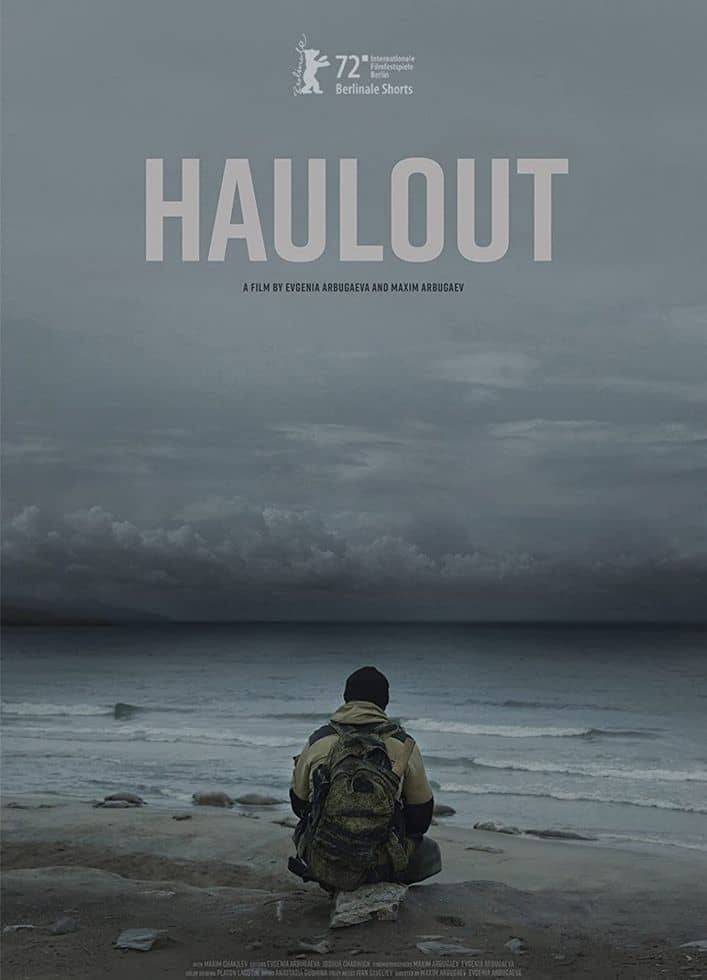

纪录片《上岸》(Haulout 2022):北极海象的生存悲歌

核心主题:气候变化下的“拥挤葬礼”

英国2022年出品的《上岸》,以俄罗斯楚科奇半岛的偏远小屋为舞台,用1.01G的1080P影像,记录海洋生物学家马克西姆-查基列夫与海象群的“三个月对峙”。每年秋天,成千上万头海象因北极海冰消融,被迫挤上狭窄海滩休息、交配,最终因空间拥挤、踩踏导致大量死亡。

影片没有旁白,仅靠镜头语言传递震撼:查基列夫的小屋被海象群包围,他无法开门,只能爬上屋顶俯瞰——数万头海象如灰色潮水覆盖沙滩,身体紧贴身体,成年个体(体长3-4米,体重超1吨)的挤压导致幼崽和虚弱者窒息、骨折,退潮后海滩上遍布尸体。

纪录片的核心冲突是**“海冰消失与海象生存空间的致命矛盾”**:海象依赖浮冰作为“休息平台”和“捕食基地”(潜入海底挖掘蛤蜊时,浮冰提供安全落脚点),而气候变暖导致北极夏季无冰期延长,它们被迫涌向陆地,却因海滩面积有限、视力差(在陆地易迷失方向),陷入“集体拥挤死亡”的恶性循环。查基列夫在片尾数着尸体,镜头扫过他布满血丝的眼睛,无声控诉:“死亡数量逐年增加,这不是自然现象,是人类活动的恶果。”

影片亮点:沉默镜头下的“生态警钟”

《屋顶上的观察者:人类的渺小与无力》

影片以查基列夫的视角展开:他在小屋窗口用望远镜记录海象登陆,起初是零星个体,一周后海滩被完全覆盖,海象甚至爬上小屋台阶。当他试图出门,被密集的海象群阻挡,只能爬上屋顶——俯拍镜头中,人类与庞大的海象群相比如同“孤岛”,查基列夫的剪影在夕阳下显得渺小而孤独。这种“被包围”的视觉冲击,直观展现“人类在自然力量面前的无力”,也隐喻“气候变化的反噬已无法回避”。

《拥挤的死亡:海滩上的无声悲剧》

中段用长镜头记录海象的“生存挣扎”:成年雄象为争夺空间用獠牙互相推搡,幼象在缝隙中钻行寻找母亲,海浪拍打时整个群体因恐慌而骚动,导致更多个体被踩踏。影片没有刻意渲染血腥,却通过细节传递绝望:一只幼象被压在成年海象身下,鼻子无力地摆动;退潮后,查基列夫在沙滩上用木棍拨开尸体,每具尸体上都有深浅不一的伤痕,他在笔记本上记录数字,镜头特写本子上逐年递增的死亡统计(2018年57头,2021年132头)。

《无冰之夏:海象的“最后一块陆地”》

结尾用卫星图像对比1980年与2022年的北极海冰:楚科奇海域夏季海冰覆盖率从60%降至10%,海象的传统浮冰栖息地消失,海滩成为“唯一选择”。查基列夫在采访中(影片唯一的对话)说:“它们本不该在这里,海冰才是家。”当最后一头海象离开海滩,留下遍地尸体,镜头拉远,空旷的海滩上只有查基列夫的身影和远处融化的冰川,无声叩问:“当最后一块海冰消失,它们还能去哪里?”

影片价值:奥斯卡提名短片的“极简力量”

作为2023年奥斯卡最佳纪录短片提名作品,《上岸》以“极简主义”直击人心:无旁白、无配乐,仅靠自然声(海浪、海象的嘶吼、查基列夫的叹息)和真实画面,让观众直面气候变化的“第一现场”。海象的“上岸”不是自然迁徙,而是被迫的“逃难”,它们的死亡不是“物竞天择”,而是“人类活动导致的生态灾难”。影片的震撼之处在于——它没有给出解决方案,却用海象的悲鸣让每个观众意识到:我们正目睹一个物种的消失,而这一切仍在发生。

(注:影片为英语中英双字版本,1080P画质清晰呈现海象的密集群体与查基列夫的孤独身影,适合所有关注气候变化与生物多样性的观众,尤其建议与《我们的星球》等作品对比观看,感受“警示的迫切性”。)