《野性风标》第二季:解码非洲生命之网的野性诗篇

当 1080P 高清镜头掠过非洲稀树草原的金色地平线,定格兀鹫俯冲食腐的矫健身姿,又潜入沼泽湿地捕捉蛙类繁殖的微观瞬间 ——LoveNature 纪录片《野性风标》(Wild Life Icons)第二季,以全 6 集的篇幅、英语中英双字的清晰呈现(资源规格:MP4 格式 / 7.52G),为观众展开了一幅非洲野生动物的全景画卷。

这部作品跳出 “明星物种” 的单一叙事,既聚焦大象、狮群等标志性生物,也关注兀鹫、蛙类等 “生态隐形守护者”,通过延时摄影与微距镜头的巧妙运用,既展现物种个体的生存智慧,更解码非洲大陆复杂的 “生命之网”,在礼赞野性之美的同时,敲响生态保护的警钟。

纪录片最精妙的叙事逻辑,在于以 6 集独立主题串联起 “生态系统整体性” 的核心,让观众看见每个物种都是生命之网的关键节点。第 1 集《草原清道夫》颠覆了兀鹫 “肮脏食腐者” 的刻板印象 —— 镜头下,这些拥有带钩强喙的鸟类,能轻易撕开坚韧兽皮,快速清理草原上的动物尸体,避免病原体滋生蔓延,相当于草原生态的 “天然清洁队”;而它们借助上升气流滑翔飞行的节能模式,更是进化赋予的生存智慧,镜头通过慢动作呈现兀鹫展开数米宽的翅膀,在高空盘旋寻找食物的场景,既展现其优雅,也揭示其 “高效清道夫” 的生态角色。第 2 集《神奇蛙类》则将视角转向微观世界:非洲蛙类拥有剧毒皮肤抵御天敌,部分种类还演化出 “背着蝌蚪找水” 的特殊繁殖策略,微距镜头捕捉到母蛙用后腿将蝌蚪拨入树洞里的积水坑,画面细腻得能看清蝌蚪的微小鳃部,让观众惊叹微观生命的顽强。从高空的兀鹫到地面的蛙类,纪录片用不同维度的视角,证明每个物种无论体型大小、名气高低,都是生态系统运转不可或缺的一环。

更深层的魅力,在于影片对 “物种互动关系” 的深度挖掘,让 “生命之网” 从抽象概念变为可触摸的画面。第 5 集《共存》堪称典范:镜头记录下蜂鸟与花卉的 “授粉联盟”—— 蜂鸟细长的喙深入花蕊吸食花蜜时,头部沾满花粉,飞向另一朵花时便完成授粉,两者形成 “互利共赢” 的依存;而鳄鱼与牙签鸟的互动更具戏剧性:牙签鸟大胆地钻进鳄鱼张开的口腔,啄食牙缝中的食物残渣,既获得食物,又为鳄鱼清洁口腔,镜头特写鳄鱼紧闭的双眼与牙签鸟灵活的身影,展现出 “天敌” 之外的奇妙和谐。即便是第 4 集《群体杀手》中的狮群与鬣狗,影片也未单纯渲染 “捕猎血腥”,而是聚焦它们的协作机制:狮群通过分工围猎,母狮负责潜伏追击,雄狮负责压制大型猎物;鬣狗则依靠群体战术与超强耐力,抢夺猎物或清理残食,两者的竞争与制衡,反而维持了食草动物种群的健康数量。这些互动场景让观众明白,非洲生态的平衡,正是建立在物种间 “既竞争又依存” 的复杂关系之上。

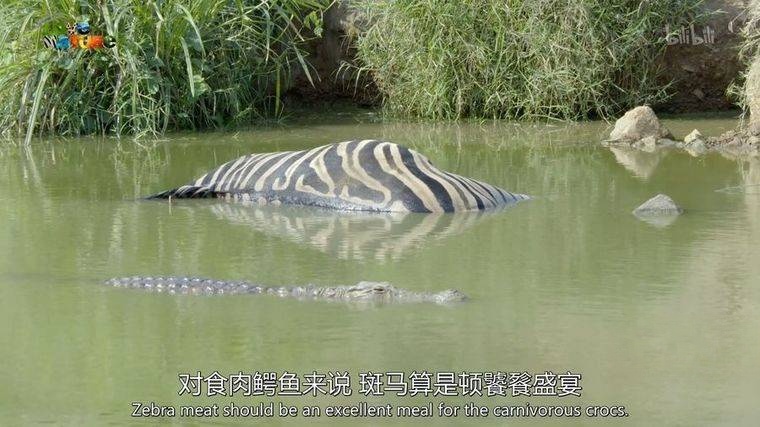

纪录片最具力量的部分,在于它不回避人类活动对生命之网的撕裂,用真实画面与数据传递生态危机的迫切性。第 3 集《大象的故事》中,镜头对比了不同年代的象群栖息地:上世纪的影像里,象群能在连片的草原与森林间自由迁徙;而如今,公路、农田将栖息地分割成碎片化 “孤岛”,干旱季节,象群为寻找水源不得不冒险穿越人类聚居区,镜头记录下一头小象因误食塑料垃圾死亡的场景,科研人员解剖时从其胃中取出塑料袋的画面,令人揪心。第 6 集《恩杜莫的鳄鱼与河马》则展现了水源争夺的新困境:气候变化导致沼泽水位下降,鳄鱼与河马的领地冲突加剧,镜头捕捉到两者在干涸的河道里相互对峙,河马用庞大身躯挤压鳄鱼生存空间,而鳄鱼则潜伏在仅剩的水洼中伺机捕猎,这种因环境变化引发的物种冲突,正是生态失衡的直接体现。影片通过这些场景警示观众:近代人类活动引发的栖息地破坏、非法狩猎、气候变化,正一步步撕裂非洲的生命之网,许多物种已濒临灭绝。

7.52G 的 MP4 大容量存储,为 1080P 高清画质提供了保障,无论是非洲沙漠的细腻沙粒、大象皮肤的褶皱纹理,还是蛙类皮肤上的微小毒腺,都能清晰呈现;英语中英双字的配置,则让不同语言背景的观众都能精准理解影片传递的生态知识 —— 专业术语如 “共生关系”“生态位” 通过字幕清晰解读,既保证科学性,又兼顾观赏性。对于自然爱好者而言,这部纪录片是一场 “非洲生态研学课”,能系统了解非洲野生动物的生存状态;对于普通观众,它则是一次 “生态意识觉醒之旅”,让人明白人类与自然并非割裂,而是生命之网的共同成员。

影片结尾,镜头从非洲大陆的高空缓缓拉远,金色草原、绿色湿地、灰色沙漠交织成多样的生态图景,不同物种在各自的领域里繁衍生息。《野性风标》第二季的意义,不仅在于展现非洲野生动物的野性之美,更在于让观众读懂 “生命共同体” 的真谛 —— 每个物种的存亡都与整个生态系统息息相关,保护非洲的野生动物,本质上是保护人类赖以生存的地球家园。当我们透过镜头看见兀鹫清理草原、蛙类繁衍后代、大象艰难迁徙时,或许能更深刻地意识到:守护这份野性,就是守护地球最珍贵的生命诗篇。