国家地理《猎人猎物:致命三角洲》:奥卡万戈绿洲的“致命攻击”调查实录

炙热的卡拉哈里沙漠边缘,奥卡万戈三角洲如一块翡翠镶嵌在荒原上——这里是非洲大型动物的“天堂”,也是游客向往的自然秘境。但在某个夏天的一周内,两起残暴的动物攻击事件打破了平静:一名游客在河边取水时被河马袭击身亡,另一名向导在象群附近遭踩踏重伤。国家地理纪录片《猎人猎物:致命三角洲》(Hunter Hunted: Danger In The Delta)跟踪两组专家(非洲生态学家与美国法医动物学家)深入三角洲,通过现场勘查、动物行为分析、游客 testimonial(证词),揭开“致命攻击”背后的真相:是动物主动“复仇”,还是人类闯入了它们的“生存红线”?影片没有将动物妖魔化,而是展现奥卡万戈独特的生态压力——旱季导致水源争夺加剧、游客活动干扰动物栖息地、幼崽出生引发的母性防御,这些因素交织在一起,让这片“绿洲”成为“猎人”与“猎物”身份随时转换的危险地带。

一、河马袭击:“温柔巨人”的领地防御战

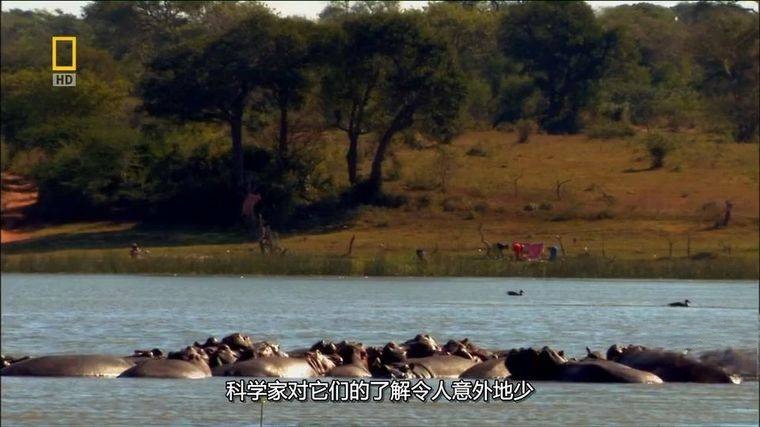

第一起攻击事件的“嫌疑人”是被称为“河中之马”的河马,看似笨重的它们,实则是非洲最危险的哺乳动物(每年致死人数超过狮、豹总和):

现场勘查:被忽略的“领地标记”

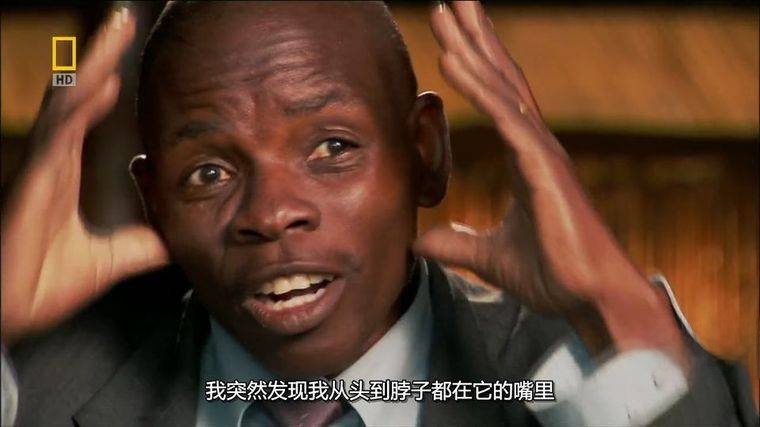

专家团队在攻击地点发现,河边泥地上布满河马的“粪便 midden”(粪堆标记),这是它们宣示领地的核心方式。死者的取水点距离粪堆仅5米,处于河马的“绝对禁区”。通过游客拍摄的手机视频还原:当时一只成年雄河马正在附近水中休息,死者弯腰打水时,河马突然从水中冲出(时速达30公里),用巨大的嘴(咬合力1800牛顿)咬住死者腿部,将其拖入水中。

行为分析:旱季的“压力爆发”

奥卡万戈三角洲在旱季水位下降50%,河马的活动范围从10平方公里压缩至1平方公里,领地冲突频率增加3倍。生态学家通过卫星项圈数据发现,攻击事件中的雄河马,其领地内有3只雌河马带着幼崽,它的攻击性比平时增强60%——“保护水源+守护族群”的双重压力,让它对任何靠近的生物都视为威胁。

二、象群踩踏:母象的“护崽本能”

第二起事件发生在三角洲边缘的象群栖息地,受伤向导回忆:“我只是想拍幼象,没注意母象已经竖起耳朵。”专家通过无人机航拍和足迹分析还原过程:

“象群语言”的误读

母象在感知威胁时,会做出“耳朵扇动、尾巴甩动、原地踏步”的警告信号,但多数游客因缺乏经验未能识别。攻击当天,向导靠近的象群中有3只刚出生2周的幼象,母象处于“高度警戒”状态。当向导试图后退时,突然摔倒的动作被象群解读为“攻击前奏”,导致领头母象发起冲锋。

人类活动的“隐形干扰”

调查发现,该区域近期游客数量激增,越野车频繁靠近象群拍摄,导致象群的“警戒距离”从50米缩短至20米。专家在象群活动区安装的录音设备显示,幼象的应激激素水平(通过粪便检测)比保护区内的象群高2倍——长期压力让它们对人类的容忍度降至最低。

三、专家的“致命三角洲生存指南”

影片结合案例,总结出奥卡万戈三角洲的“安全法则”,揭示人类如何避免触发动物攻击:

河马:远离“Y形河道”与“粪堆区”

河马的领地通常位于河道转弯处(Y形区域水流平缓,适合休息),且会在固定地点堆积粪堆。游客应保持至少30米距离,尤其避免在黄昏/黎明(河马最活跃时段)靠近河边。

象群:识别“攻击前兆”并“侧方撤退”

当象群出现“耳朵平贴、鼻子卷起、象牙外露”时,需立即停止移动,缓慢向侧方后退(直线逃跑会触发象群的“追逐本能”)。永远不要站在母象与幼象之间,这是最危险的“死亡位置”。

旱季特别警示

每年7-10月(奥卡万戈旱季),动物因水源和食物竞争变得异常暴躁,此时应避免进入“孤岛式”栖息地(如独立水坑、狭窄峡谷),这些地方是动物的“最后避难所”,攻击性会提升数倍。

四、生态反思:谁是真正的“猎人”?

影片结尾,专家团队在三角洲设置“生态缓冲带”(游客活动区与动物核心栖息地之间的隔离带),并对导游进行“动物行为培训”,攻击事件发生率在半年内下降70%。但更深层的问题依然存在:随着旅游业发展,人类正在成为三角洲的“超级猎人”——通过占据水源、干扰繁殖、破坏植被,间接威胁着动物的生存。

正如非洲生态学家在片中所说:“在奥卡万戈,动物的‘攻击’往往是‘防御’,而人类的‘观光’可能是‘入侵’。真正的危险,从来不是动物的獠牙,而是我们对自然边界的漠视。”当镜头从航拍的象群缓缓下移,落在河边一只河马安静浮出水面的眼睛上,观众会意识到:在这片致命三角洲,“猎人”与“猎物”的身份,或许只在一念之间。