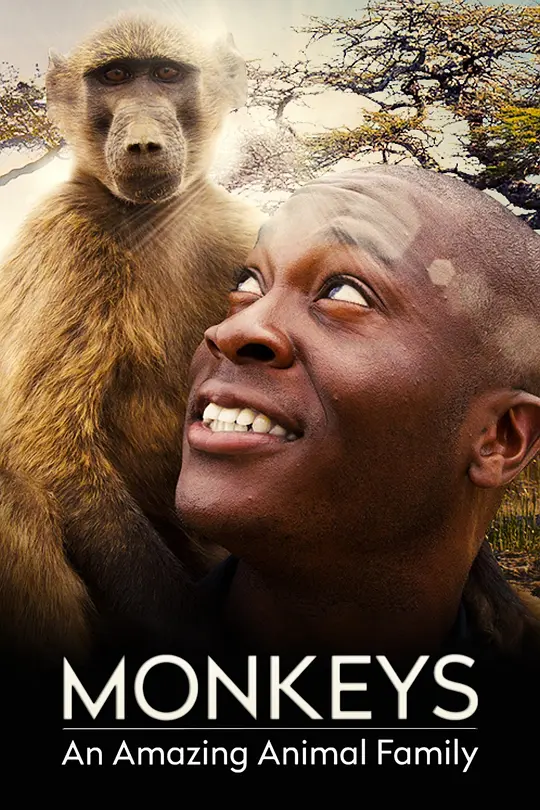

史密森尼频道《猴子:奇妙的动物家族》:穿越6000万年的灵长类进化史诗

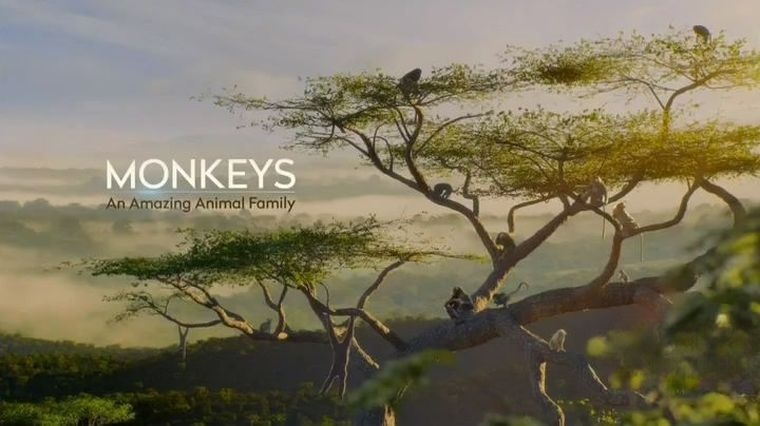

继《大猫:奇妙的动物家族》成功后,生物学家帕特里克·艾瑞再度启程,带领观众深入探索人类最亲近的自然亲戚——灵长类动物。史密森尼频道纪录片《猴子:奇妙的动物家族》(Monkeys: An Amazing Animal Family 2019)以三集篇幅,跨越亚洲、非洲、美洲的原始森林,追踪从微小的鼠狐猴到巨型大猩猩的300多种灵长类物种,揭示它们如何凭借跳跃、攀爬与问题解决能力成为地球最成功的动物类群之一。影片通过高清摄影与帕特里克的沉浸式观察,拼凑出灵长类6000万年的进化蓝图:从亚洲密林的最早祖先,到征服美洲的“杂技演员”,每一种适应性特征——长尾、嚎叫声、巨爪——都是自然选择的精妙答卷。

一、进化起点:6000万年前的亚洲“树栖先锋”

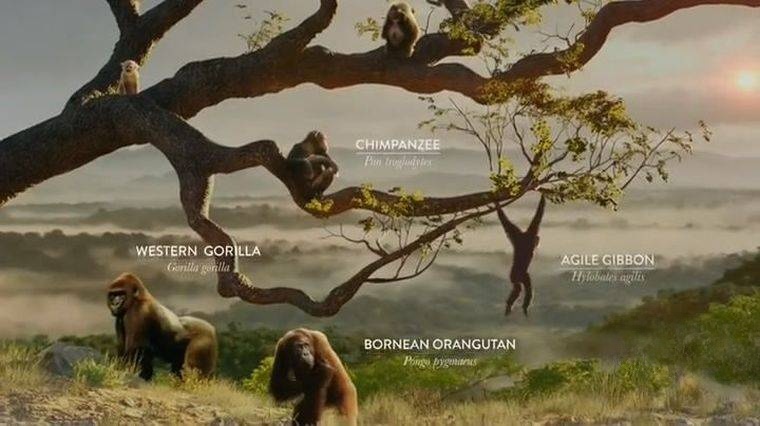

纪录片开篇回到古新世的亚洲茂密森林,帕特里克通过化石证据还原灵长类的“黎明时刻”:最早的灵长类动物体型如松鼠,拥有能抓握的手指和立体视觉,专为树栖生活设计。它们的后代逐渐扩散至全球——向南进入非洲,演化出大猩猩、黑猩猩等类人猿;向西横跨大陆桥抵达美洲,进化成卷尾猴、吼猴等“新世界猴”。

帕特里克在马来西亚雨林中观察眼镜猴时,特别强调其“原始特征”:巨大的眼睛(占头部体积的一半)适应夜间活动,脚踝能180度旋转,便于在树枝间倒悬。“这些‘活化石’让我们看到灵长类祖先的影子——它们不是‘原始’,而是对特定环境的完美适应。”

二、生存绝技:从“空中飞人”到“声音工程师”

灵长类的多样性源于对环境的极致适应,影片用“技能特写”展现它们的“超能力”:

蜘蛛猴的“第五肢”:南美洲的蜘蛛猴拥有可缠绕树枝的长尾,尾端有触觉敏感区,能像手一样精准摘取果实。帕特里克用慢镜头记录它从15米高的树冠跃下,长尾如秋千般摆动,落地时误差不超过30厘米。

吼猴的“声浪攻击”:雄性吼猴的舌骨特化为“共振腔”,发出的叫声能传播5公里,用于宣示领地。影片录制到两只雄性吼猴“对唱”,声压级达140分贝(相当于喷气式飞机起飞),震得树叶簌簌落下。

卷尾猴的“工具大师”:在巴西雨林,卷尾猴用石块砸开坚果,用树枝探测树洞中的昆虫,甚至会用树叶擦拭身体——这种“文化传承”行为,幼猴需观察成年猴6个月才能掌握。

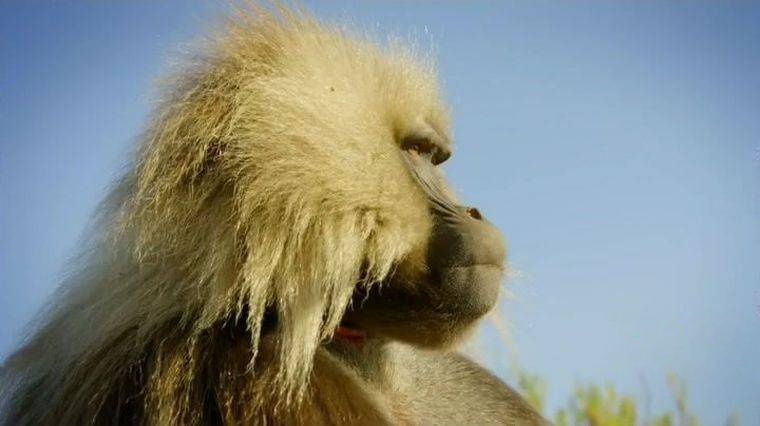

三、人类近亲:大猩猩的“温柔巨人”与进化启示

影片不回避灵长类与人类的“亲缘关系”,帕特里克在刚果盆地与山地大猩猩“面对面”:银背大猩猩身高1.8米,体重200公斤,却以素食为主,族群内等级森严却极少暴力。他记录下母猩猩哺乳幼崽的画面,幼崽会像人类婴儿一样拥抱母亲的脖颈,眼神中充满依赖。

“大猩猩的社会结构与人类早期部落惊人相似,”帕特里克说,“它们的情感表达——喜悦时拍打胸部,悲伤时安静独处——让我们看到‘人性’在自然界的源头。”通过基因对比,大猩猩与人类的DNA相似度达98%,影片借此追问:“是什么让我们从灵长类中脱颖而出?答案或许藏在它们的生存智慧里。”

四、危机与希望:灵长类的“现代挑战”

尽管灵长类适应性极强,全球仍有60%的物种濒临灭绝。影片记录了两大威胁:

栖息地破碎化:亚马逊雨林的“孤岛化”导致卷尾猴基因多样性下降,帕特里克在一片被砍伐的林地中,发现猴群因无法跨越公路而近亲繁殖。

非法宠物贸易:在东南亚,幼小的猕猴被从母亲身边夺走,卖到全球各地当宠物。影片中,一只获救的猕猴因长期被铁链锁住,前肢已严重变形,却仍保留着对人类的警惕。

但希望同样存在:在马达加斯加,科学家通过种植本土树种扩大狐猴栖息地;在哥斯达黎加,“猴子桥”(悬挂在公路上方的绳索)帮助吼猴安全迁徙。这些努力印证了帕特里克的观点:“保护灵长类,就是保护人类理解自身进化的钥匙。”

五、三集架构:从“起源”到“未来”的灵长类全景

第一集《征服树顶》:聚焦灵长类的树栖适应性,解析抓握能力、立体视觉与大脑发育的协同进化。

第二集《社会密码》:深入猴群内部,展现大猩猩的“家族政治”、卷尾猴的“文化传承”与吼猴的“语言交流”。

第三集《人类近亲》:通过基因、行为、情感的对比,探讨灵长类与人类的共同起源,以及保护它们的迫切性。

影片结尾,帕特里克站在卢旺达火山公园的山顶,目送一群大猩猩消失在迷雾中。“它们是我们的一面镜子,”他说,“6000万年来,灵长类从未停止进化,而人类的选择,将决定它们能否继续书写‘奇妙家族’的未来。”

这部纪录片不仅是灵长类的“生命图鉴”,更是一曲对自然智慧的礼赞——当镜头捕捉到鼠狐猴用爪子捧着浆果、大猩猩用指节行走、卷尾猴用石块敲击坚果时,我们看到的不仅是“动物”,更是与人类共享地球的“进化同伴”。