《荒野远征:美国吸血蝙蝠》(America The Wild: American Vampire,2014)是国家地理“荒野远征”系列的作品,由野生动物专家凯西安德森主导,聚焦2011年美国首宗吸血蝙蝠致命咬伤事件后的“入侵危机”。凯西深入德州前线与墨西哥源族群栖息地,探索吸血蝙蝠北迁的原因,揭开这种“暗夜吸血鬼”的生物学真相与人类面临的潜在威胁。

核心调查:吸血蝙蝠的“美国扩张”

致命事件的警示

2011年,美国德州一名男子被吸血蝙蝠咬伤后感染狂犬病死亡,成为该国首例吸血蝙蝠致死案例。凯西的调查从这里展开:

现场追踪:通过分析受害者住所附近的蝙蝠粪便和咬痕,确认“凶手”是普通吸血蝙蝠(Desmodus rotundus),原产于墨西哥及南美,此前从未在美国建立稳定种群;

北迁之谜:走访墨西哥蝙蝠专家发现,气候变暖是关键诱因——过去30年,墨西哥北部冬季气温上升2℃,使吸血蝙蝠的生存范围向北扩展了500公里,德州的洞穴和废弃建筑成为它们的新栖息地。

“酷刑室”中的生物学真相

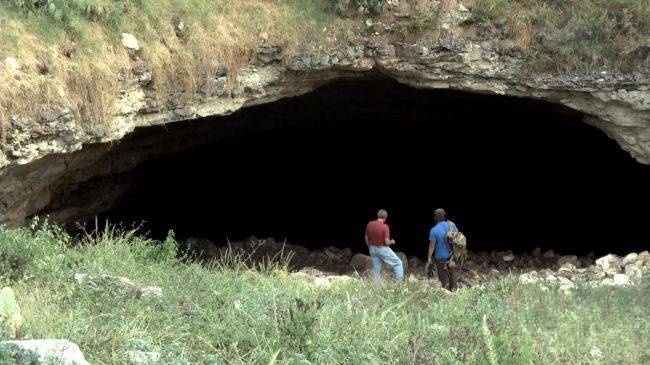

为克服对吸血蝙蝠的“原始恐惧”,凯西进入墨西哥的蝙蝠洞穴(被称为“黑暗酷刑室”):

吸血机制:吸血蝙蝠仅以血液为食(哺乳动物和鸟类),上门齿如刀片般锋利,能在猎物皮肤上割出微小伤口,再用舌头舔食血液(唾液含抗凝血剂“德古拉素”,阻止血液凝固),每次吸血量达自身体重的50%,但极少主动攻击人类(通常以牛、马等牲畜为目标);

社会结构:它们是唯一“社会化吸血”的哺乳动物,会反刍血液喂养受伤或饥饿的同伴,这种“利他行为”帮助种群在食物匮乏时存活。

人类的应对与恐惧化解

凯西通过科学数据缓解公众恐慌:

狂犬病风险:仅0.5%的吸血蝙蝠携带狂犬病病毒,但一旦感染致死率100%,需通过给牲畜接种疫苗、避免夜间在蝙蝠栖息地附近暴露皮肤来预防;

生态价值:吸血蝙蝠每年控制大量啮齿类动物(如农田害鼠),其唾液中的抗凝血剂已被用于研发人类血栓治疗药物;

入侵控制:德州已启动“蝙蝠监测计划”,在洞穴安装红外相机追踪种群数量,同时向牧民普及“被咬后立即接种狂犬疫苗”的知识。

影片的叙事张力

凯西以“探险者+科学家”的双重身份,既展现洞穴拍摄的惊险(数千只蝙蝠在头顶盘旋),也通过实验揭示真相(如用自己的手臂模拟“猎物”,观察蝙蝠的攻击模式)。影片结尾,他站在德州黄昏的牧场,看着远处蝙蝠群飞过,感叹:“恐惧源于未知,当我们了解它们,才能找到共存之道。”

全片以“危机调查”为框架,兼具科普性与惊悚感,最终传递“理性面对野生动物入侵”的核心,让观众认识到:吸血蝙蝠的北迁是自然与人类活动共同作用的结果,而科学应对比恐慌更重要。