国家地理纪录片《蜘蛛百科》(Super Spider,2010)聚焦蜘蛛这一陆地生态系统中最丰富的捕食性天敌,通过科学解析与微观摄影,揭秘其独特的身体结构、捕食策略及生态价值,颠覆人们对“恐怖小虫”的刻板印象。

核心看点:蜘蛛的“生存超能力”

身体结构的进化奇迹

蜘蛛体长1~90毫米,身体分头胸部和腹部两部分,头胸部覆以坚硬的背甲和胸板,保障内部器官安全。其附肢分工明确:

螯肢:第一对附肢末端有螯牙,尖端连接毒腺,直腭亚目(如狼蛛)螯肢前后活动,钳腭亚目(如蝎子蛛)则侧向运动,毒液用于麻痹猎物或自卫;

须肢:雌蛛和未成熟雄蛛的须肢呈步足状,用于夹持食物和感知环境;雄性成蛛须肢末节膨大特化为“精子交接器”,交配时将精子注入雌蛛生殖孔,展现“繁殖器官的特化进化”。

捕食策略的“精准猎杀”

蜘蛛多以昆虫、其他蜘蛛、多足类为食,部分大型种类(如亚马逊巨人食鸟蛛)甚至捕食小型动物,其捕猎技巧因种类而异:

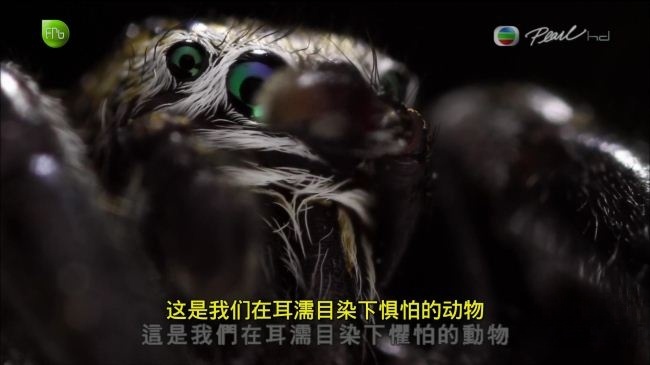

游猎型猎手:跳蛛视力极佳,能在30厘米内通过8只眼睛(头部正中2只主眼如“望远镜”)锁定猎物,猛扑时用步足抓住目标,不结网却行动迅猛;

结网专家:圆蛛织出的螺旋网由“干丝”(框架)和“黏丝”(捕虫区)组成,丝线强韧且富有弹性(比同直径钢丝更耐拉),昆虫触网后,蜘蛛通过网的振动判断猎物位置,再用蛛丝缠绕使其无法逃脱;

穴居伏击者:地蛛在地下筑丝衬地穴,洞口设活盖,夜间打开盖子等待昆虫经过,螯肢瞬间出击,将猎物拖入洞穴。

“非昆虫”的生物学定位

影片澄清常见误区:蜘蛛不属于昆虫,而是蛛形纲动物(与蝎子、螨虫同类),其核心区别在于昆虫体躯分“头、胸、腹”三段,有2对翅膀和6只足,而蜘蛛身体仅分“头胸部、腹部”两段,有8只足且无翅膀,这一特征使其在节肢动物中独树一帜。

生态价值:农林系统的“天然守护者”

作为捕食性天敌,蜘蛛在控制害虫数量中发挥关键作用:一只蜘蛛每年可捕食数千只昆虫,尤其对农业害虫(如蚜虫、飞蛾幼虫)的抑制效果显著,减少了农药使用,维持了生态平衡。影片通过农田调查数据显示,蜘蛛丰富的区域,农作物虫害发生率降低30%以上,印证“蜘蛛是生态系统的免费杀虫剂”。

微观镜头下的“生命美学”

影片运用微距摄影捕捉蜘蛛的“隐藏细节”:

蛛丝的诞生:丝腺细胞分泌的粘稠液体经纺管导出,遇空气瞬间凝结成丝,不同种类蛛丝功能不同(拖丝用于安全线,卵丝包裹卵囊,黏丝用于捕猎);

求偶的“危险浪漫”:雄蛛接近雌蛛时需通过“振动信号”(如敲击蛛网传递特定频率)表明身份,否则会被误认为猎物,部分种类雄蛛甚至会献上“猎物礼物”以换取交配机会;

幼蛛的“空中迁徙”:蜘蛛幼体孵化后,通过“飞航行为”(释放蛛丝随风飘行)扩散到新区域,最远可飘行数百公里,展现“小生命的大迁徙”。

全片以“科学严谨+视觉冲击”为特色,既展现蜘蛛的“凶猛捕食”(如跳蛛猎杀苍蝇的瞬间、狼蛛撕咬蝗虫的特写),也传递“尊重微小生命”的理念,让观众重新认识这一“沉默的生态守护者”。