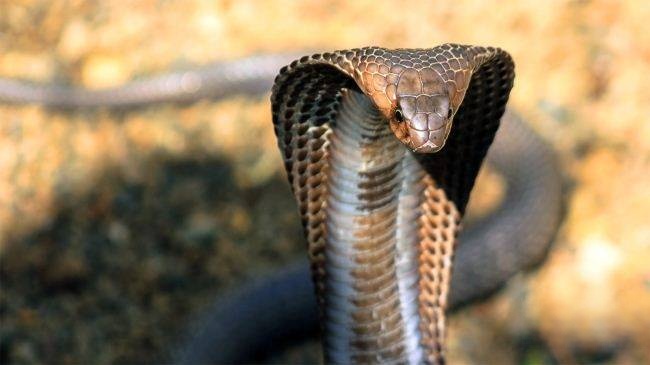

国家地理纪录片《眼镜王蛇》(King Cobra,1997)聚焦眼镜王蛇的生态习性与繁殖行为,深入揭秘这一“万蛇之王”的生存智慧。作为世界上最大的毒蛇(全长可达6米),眼镜王蛇虽名为“眼镜蛇”,实则属于独立的“眼镜王蛇属”,影片通过野外追踪与实验室观察,展现其独特的生活方式:

核心内容:从独居到育儿的“蛇类王者”

捕食与领地:专吃蛇类的“毒蛇猎手”

眼镜王蛇的主要猎物是其他蛇类(包括毒蛇如银环蛇、眼镜蛇),甚至会同类相食。影片记录其“伏击策略”——通过分叉舌头收集气味分子,锁定猎物后发起攻击,一次排毒量可达400-600毫克,神经毒素能在30分钟内杀死成年亚洲象。其领地意识极强,雄性会通过“立起前半身对峙”和“颈部膨胀威吓”驱赶入侵者,胜者可占据数平方公里的优质栖息地。

交配与繁殖:“温柔”的致命求偶

繁殖季(每年4-6月),雄性通过“追踪雌性信息素”长途跋涉寻找配偶,相遇时会展开“舞蹈式对峙”——双方立起身体缠绕、头部相互推挤,看似激烈却极少致命,最终较弱一方主动撤退。雌性交配后会用落叶和树枝筑巢(直径约1.5米),产卵20-40枚,并用身体盘绕卵堆孵化(持续2-3个月),期间几乎不进食,展现“母性守护”的罕见行为,而孵化后的幼蛇需立即分散,否则可能被母亲误食。

生存适应:从雨林到人类边缘

影片拍摄于东南亚原始雨林,记录眼镜王蛇如何利用树干攀爬、地面滑行等技能适应环境,其鳞片颜色会随栖息地光线变化(从橄榄绿到深棕色),形成“隐蔽色”。同时也展现其与人类的冲突——因栖息地破坏,部分眼镜王蛇闯入村庄觅食,被村民视为“威胁”,科学家通过安装追踪器发现,这些“进村个体”多为年轻蛇,因领地被侵占被迫迁移,揭示“人类活动对顶级掠食者的挤压”。

科学价值与叙事风格

作为1997年的经典纪录片,影片首次系统拍摄到眼镜王蛇筑巢全过程,通过红外相机记录夜间孵化行为,填补了当时的研究空白。旁白以“敬畏视角”介绍其生态角色——虽为剧毒蛇类,但控制着其他蛇类数量,维持生态平衡。镜头既展现其“王者霸气”(立起2米高身体威吓),也捕捉幼蛇破壳时的“脆弱瞬间”,在科普中传递对野生动物的尊重。

适合对爬行动物、毒蛇生态感兴趣的观众,英语英字版本保留了原始解说,1080P画质下,蛇眼瞳孔收缩、毒牙弹出等细节清晰可见,是了解眼镜王蛇的“入门经典”。