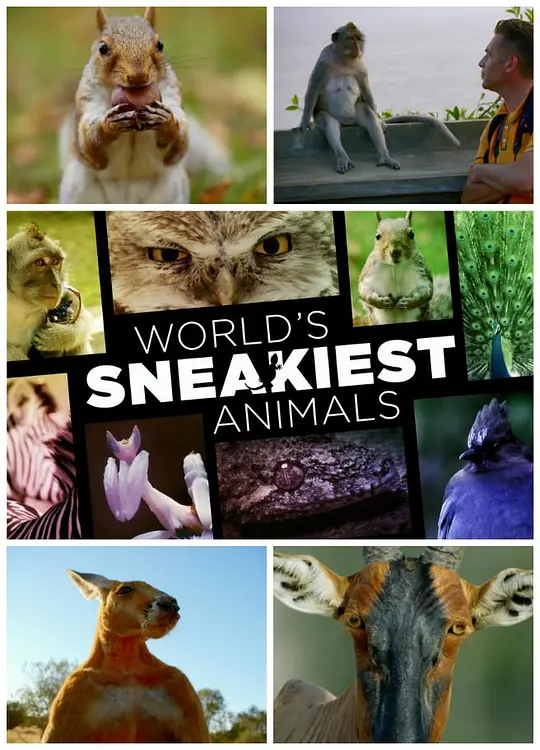

《世界上最狡猾的动物》(World’s Sneakiest Animals,2016)是BBC出品的三集自然纪录片,以“生存智慧”为核心,揭示动物为繁衍、觅食和领地竞争所演化出的“欺骗策略”。从昆虫到哺乳动物,这些看似“卑鄙无耻”的行为,实则是自然选择塑造的生存艺术,展现了生命为延续而突破常规的极致创造力。

第一集:生存挑战(Staying Alive)——伪装与反杀的生死博弈

在危机四伏的自然界,“活下去”是所有动物的首要目标,而“欺骗”则是最廉价也最有效的生存武器。纪录片开篇便展示了鳄龟的“守株待兔”策略:它静卧水底,将舌头伪装成蠕虫的形状,当小鱼被“诱饵”吸引靠近时,瞬间闭合的巨口能产生每平方厘米300公斤的咬合力,连水鸟也难逃其陷阱。这种“静态伪装术”在爬行动物中并不罕见,但鳄龟将“工具利用”与“耐心”结合,堪称淡水生态系统的“潜伏大师”。

更令人惊叹的是叶猴的“人类心理学操控”。在印度拉贾斯坦邦的寺庙,这些被称为“圣殿猴”的灵长类动物会故意偷走游客的眼镜、手机等物品,然后在人类焦急寻找时“讨价还价”——只有当游客留下食物,它们才会将物品从屋顶“物归原主”。这种对人类情绪的精准判断,甚至让动物学家怀疑它们是否具备初步的“换位思考”能力。

而萤火虫的“爱情骗局”则充满黑色幽默:雌性Photuris属萤火虫会模仿其他属雌性的闪光频率,当雄性萤火虫满怀期待地前来交配时,等待它的却是被同类捕食的命运。纪录片通过高速摄影捕捉到这一过程:雌性在吃掉雄性后,甚至会将对方的荧光素吸收到自己体内,用于增强对下一个“受害者”的吸引力。这种“捕食性拟态”不仅是生存策略,更演化成一种残酷的繁殖竞争手段。

第二集:饥饿游戏(Hunting Game)——猎手与猎物的智力对决

当生存压力转向“获取食物”,动物的“狡猾”便升级为更复杂的“战术体系”。海豚的“团体围猎”展现了高智商动物的协作欺骗:在澳大利亚西海岸,瓶鼻海豚会用尾巴拍打水面,制造环形“气泡网”,将鱼群驱赶到浅水区后,一部分海豚假装撤离,引诱鱼群放松警惕,另一部分则从水底突袭,这种“声东击西”的策略与人类狩猎中的“伏击战”如出一辙。研究者还观察到,海豚会故意将海狮幼崽驱赶到鲨鱼出没的区域,借天敌之手清除竞争对手,其“借刀杀人”的逻辑令人咋舌。

虎鲸的“搁浅捕食”则是对物理极限的挑战。在阿根廷瓦尔德斯半岛,虎鲸会计算潮汐时间,趁涨潮时冲到沙滩上捕捉海豹幼崽,完成捕食后再随退潮返回大海。这一行为需要精准判断海浪力度与自身滑行角度,稍有不慎便会困死在沙滩上——但为了高热量的猎物,它们甘愿冒险。纪录片用慢镜头展现了虎鲸冲向沙滩时的肌肉震颤:身体与沙砾摩擦产生的火花,仿佛是“赌徒”孤注一掷的决心。

而杜鹃的“巢寄生”堪称鸟类世界的“终极骗局”。雌性杜鹃会趁宿主(如芦苇莺)离巢时,迅速叼走对方一枚卵,再产下自己的卵——其卵的颜色、斑点与宿主卵几乎一致,甚至连孵化时间都提前1-2天。当杜鹃雏鸟破壳后,它会将宿主的卵或幼鸟全部推出巢外,独占养父母的喂养。更狡猾的是,杜鹃雏鸟的乞食叫声频率比宿主幼鸟更高,能刺激养父母分泌更多食物,这种“声音拟态”让受害者在不知情中沦为“免费保姆”。

第三集:性、谎言与肮脏伎俩(Sex, Lies and Dirty Tricks)——繁殖竞争的无底线博弈

在繁衍后代的“终极使命”面前,动物的“狡猾”达到了巅峰,甚至突破了性别与物种的界限。招潮蟹的“视觉欺诈”堪称自然界的“建筑大师”:雄性招潮蟹会用沙子堆砌高达30厘米的“沙丘”,从远处看如同“求偶舞台”,吸引雌性前来交配。但实际上,这些沙丘的主要作用是“放大体型”——当雌性靠近时,雄性会站在沙丘顶端,利用视错觉让自己看起来比实际大30%。更有趣的是,体型较小的雄性会偷偷破坏邻居的沙丘,再在原址重建“迷你版本”,试图混淆雌性的判断。

乌贼的“性别伪装术”则颠覆了对“性别”的认知:在繁殖季节,体型较小的雄性乌贼会将身体前半部分伪装成雌性(腹部变为白色,模仿雌性的求偶姿态),而尾部仍保持雄性特征。当优势雄性乌贼与雌性交配时,伪装的“伪雌性”会趁机从下方溜走,用尾部的交接腕将精子注入雌性体内——这种“一箭双雕”的策略,让弱势雄性的繁殖成功率提升了40%。

最令人震惊的是托皮羚羊的“假警报战术”。当一只雄性托皮羚羊发现心仪的雌性正在与其他雄性互动时,它会突然竖起尾巴、原地跳跃,模仿“发现捕食者”的惊恐姿态,吓得其他雄性四散奔逃。趁混乱之际,它会迅速与雌性交配,待其他雄性意识到被骗返回时,它早已完成“基因传递”。这种对“群体恐慌心理”的利用,甚至被动物行为学家视为“动物界的心理战雏形”。

自然法则的残酷启示:狡猾即智慧

纪录片并未将动物的“欺骗行为”简单定义为“道德败坏”,而是通过进化生物学视角揭示其本质:自然选择不在乎手段,只在乎结果。从萤火虫的“爱情谋杀”到杜鹃的“巢寄生”,从海豚的“团体围猎”到叶猴的“人类诈骗”,这些行为本质上是基因延续的“最优解”——在资源有限的环境中,“诚实”往往意味着被淘汰,而“狡猾”则是生存的通行证。

正如主持人克里斯·帕克汉姆在片中所言:“当我们看到一只猴子偷走游客的钱包,或是一只萤火虫欺骗同类赴死时,与其感到愤怒,不如惊叹于生命为了延续所展现的无限可能。这些‘卑鄙伎俩’,恰恰是地球生命演化38亿年的智慧结晶。”

这部纪录片的价值,不仅在于展现动物世界的“黑暗面”,更在于让人类反思:我们所谓的“道德”与“规则”,在自然法则面前或许只是一种奢侈的“文明产物”。而动物的“狡猾”,不过是它们在生存游戏中,为自己赢得的一张“入场券”而已。