《河马地狱》:干热季节下的生存之战与瘟疫考验

国家地理纪录片《河马地狱》(Hippo Hell)聚焦非洲赞比亚草原上的河马群体,在干热季节的极端环境中,它们不仅面临水草枯竭的饥饿威胁,还要遭遇炭疽热瘟疫的致命侵袭。影片记录了卢安瓜河河马为争夺水源、抵抗病菌而展开的生死较量——从群体内的权力更迭到雨季来临时的重生,展现了这些“淡水巨兽”在自然残酷法则下的脆弱与坚韧。

干热危机:饥饿与瘟疫的双重打击

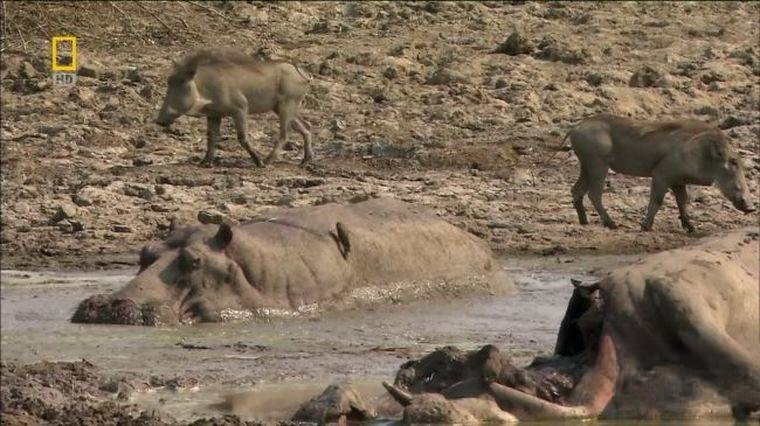

赞比亚草原的干热季节长达5个月,卢安瓜河水位下降90%,河马赖以生存的水生植物几乎消失,日食量100千克的它们陷入“食不果腹”的境地。更致命的是,干旱导致炭疽热病菌(Bacillus anthracis)在水源中滋生——这种病菌可通过皮肤接触或误食感染,感染后河马会出现高烧、出血症状,24小时内死亡。影片中,河马群尸浮河面的画面触目惊心,而幸存的河马为寻找未受污染的水源,不得不离开熟悉的领地,踏上危机四伏的迁徙之路。

水源争夺战:河马首领的“王座崩塌”

唯一未被污染的水源地成为河马群的“生存绿洲”,却也引发了激烈的权力斗争。年迈的河马首领为守护领地,与年轻挑战者展开“大嘴对决”——它们用50厘米长的下犬齿互相撞击,皮开肉绽也不退让。最终,首领因体力不支落败,带着重伤黯然离开,新首领则带领族群占据水源。这场“王位更迭”并非“残暴”,而是自然选择的结果:年轻首领更能带领群体应对危机,而落败者的离去,也减少了族群的食物消耗。

140天的煎熬:从绝望到重生

影片用时间轴记录了河马群的“求生倒计时”:第30天,半数河马因饥饿或炭疽热死亡;第60天,新首领严格分配水源,禁止病弱个体靠近;第100天,少数河马开始啃食树皮和干燥草茎,肠道因无法消化而肿胀;直到第140天,第一滴雨水落下,卢安瓜河水位回升,炭疽热病菌随水流稀释消失,水生植物重新生长。河马们在雨中张开大嘴嘶吼,仿佛在庆祝“地狱”的终结——它们的体重虽减少30%,但族群得以延续,而新出生的小河马,则成为雨季最珍贵的希望。

自然启示:危机中的生命韧性

《河马地狱》没有刻意渲染悲情,而是真实呈现了非洲草原的“生存轮回”:干旱与瘟疫是自然的“筛选机制”,淘汰病弱个体,让更强健的基因传递下去;而河马的“群体协作”(如共同抵御外敌、照顾幼崽)和“适应力”(改变食性、长途迁徙),则是它们在这片土地繁衍百万年的关键。正如旁白所言:“对河马而言,地狱不是灾难本身,而是失去活下去的勇气——而它们从未放弃。”

这部纪录片用震撼的镜头语言,让观众看到河马“温顺”外表下的生存本能,也反思了自然与生命的关系:在极端环境中,每个物种都在用自己的方式书写“活下去”的史诗,而这种韧性,正是地球生命最动人的力量。