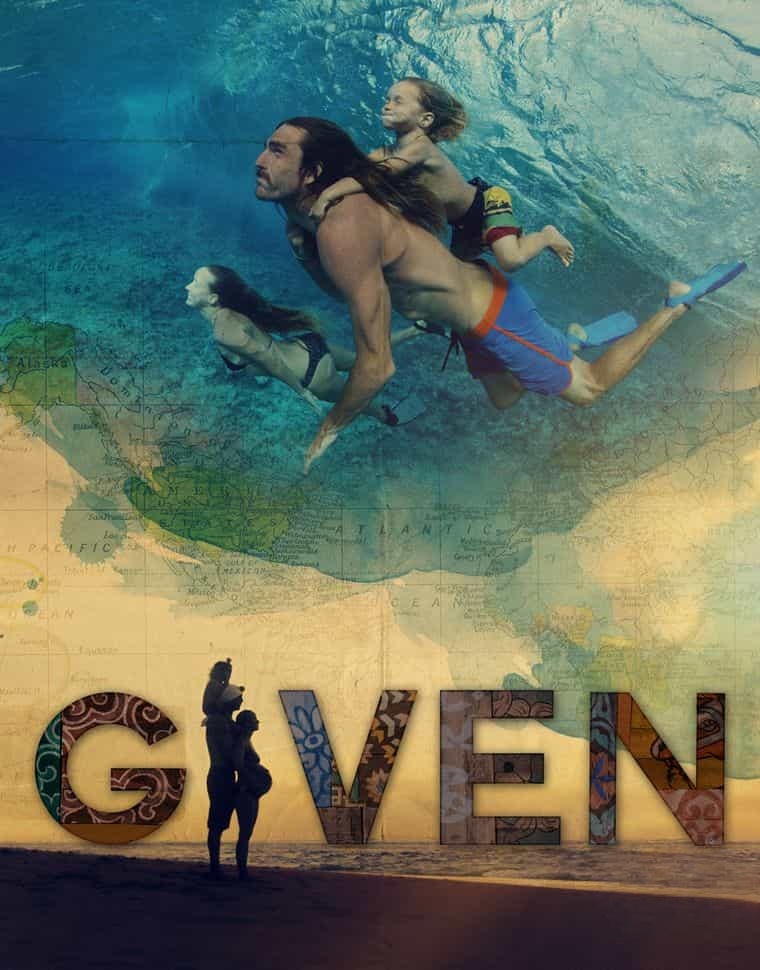

纪录片《寻找大鱼》(Given, 2016):以孩子视角展开的家庭环球冒险与生命沉思

一、考艾岛出发的“传奇之旅”:一个家庭的“游牧人生”

影片又名《应许天堂》,以孩子“吉文”(Given)的回忆为叙事主线,讲述他与父母从夏威夷考艾岛的家出发,开启一场“无目的、无期限”的环球冒险。这个“独特的家庭”拒绝常规生活:父亲是冲浪手兼木匠,母亲是艺术家,他们带着年幼的吉文和冲浪板、画板,乘坐一艘改装的帆船,航行至斐济、塔希提、巴厘岛等偏远海岛。

纪录片没有紧凑的剧情,而是用诗意镜头记录日常:在斐济的珊瑚礁旁,吉文跟着当地孩子学用鱼叉捕鱼;在塔希提的山谷里,一家人用竹子搭建临时小屋,夜晚躺在星空下听父亲讲“大鱼的传说”(当地文化中,“大鱼”象征“生命的未知与馈赠”);在巴厘岛的稻田里,母亲教吉文用植物汁液画画,“自然就是最好的颜料”。

这场旅程的核心不是“寻找大鱼”,而是“成为大鱼”——父亲说:“我们不是在逃避世界,是在教吉文‘世界本来的样子’:没有电视,没有作业,只有海浪、星星和陌生人的微笑。”

二、孩子视角的“世界启蒙”:在冒险中理解“爱与离别”

吉文的旁白贯穿全片,用孩童的天真解构成人世界的复杂:

关于“家”:当被问“哪里是你的家”,7岁的吉文指着帆船说:“有爸爸妈妈的地方就是家,船开到哪里,家就漂到哪里。”在斐济,他们借住在当地村民家中,共享一锅鱼汤,吉文发现“原来家可以有很多个,人可以和陌生人像亲人一样吃饭”。

关于“失去”:旅途中,吉文的宠物狗“浪潮”在海里游泳时被鲨鱼袭击身亡。父亲没有用“去天堂了”敷衍他,而是带他到海边,说:“浪潮回到了大海的怀抱,就像我们终有一天会回到自然里。离别不是结束,是另一种开始。”这段经历让吉文第一次理解“生命的循环”,他在日记里画了一条“长着狗脸的大鱼”,旁边写着:“浪潮变成了大鱼,会一直跟着我们的船。”

关于“礼物”:母亲告诉吉文,“Given”(吉文)的名字意为“被给予的”——生命、自然、相遇,都是世界的礼物。在塔希提,一位老酋长送给吉文一块鲸骨雕刻的鱼形吊坠,说:“大海给我们食物,也带走我们的亲人,这就是‘给予’的意义:接受所有,不抱怨失去。”

三、自然与人文的交响:一部“流动的风景诗”

纪录片的视觉语言极具感染力:4K镜头捕捉海浪拍打船舷的纹理、星空在海面的倒影、吉文赤脚踩在沙滩上的脚印……配乐以吉他和海浪声为主,穿插当地部落的歌谣,营造出“沉浸式治愈”的氛围。

导演没有刻意制造冲突,而是让故事自然生长:村民教他们用古法造船,他们帮村民修复被台风损坏的教堂;父亲在冲浪时救下溺水的少年,少年的家人用传统舞蹈表达感谢。这些“不期而遇的温暖”,展现了“人与人之间本可以如此简单”。

正如吉文在片尾所说:“爸爸说‘大鱼’是抓不到的,因为它不是鱼,是你心里的勇气——敢离开熟悉的地方,敢爱陌生人,敢接受所有发生的事。”

四、央视引进版的“本土化温情”

该片被央视引进时,译为《应许天堂》,并加入中文旁白,更侧重“家庭与成长”的主题。相较于原版的“游牧哲学”,中文版弱化了“反主流生活”的尖锐,强化了“自然教育”的启示:在城市里被作业和补习班填满的孩子,或许能从吉文的故事里,看到另一种“长大”的可能——不是考100分,而是认识20种星星,会用树叶吹口哨,能在黑暗中不害怕。

这部纪录片适合所有“被困在格子间里的大人”和“被试卷困住的孩子”——它提醒我们:世界很大,生命很短,与其追逐“大鱼”,不如成为“在海浪里自由呼吸的人”。