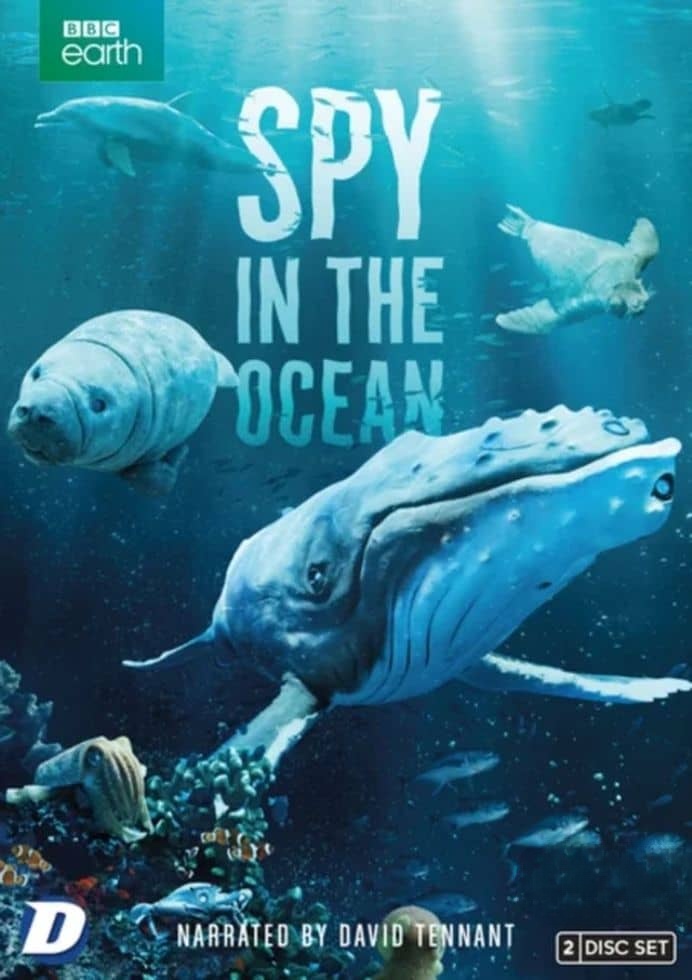

BBC纪录片《海洋间谍》(Spy in the Ocean 2023):“间谍生物”潜入深海的生命奇观

BBC 2023年推出的这部系列纪录片(第一季全4集,12.5G 1080P影像,英语中字,无水印纯净版),延续“间谍生物”IP的创新拍摄手法——将尖端仿生机器人伪装成海洋生物,潜入珊瑚礁、深海热泉、极地冰盖等“人类难以抵达的秘境”,捕捉到“前所未见的海洋生物行为”。从体型最大的间谍鲸(2.5米长,内置4K全景摄像头,模仿幼鲸的肤色与叫声,被成年鲸群接纳并“亲吻”),到群体行动的间谍鲱鱼(30个机器人组成鱼群,记录真实鲱鱼“旋转防御”躲避金枪鱼的壮观场面),再到能膨胀成球的间谍河豚(遇天敌时自动充气,拍摄捕食者的攻击策略),这些“间谍”如同“海洋生命的隐形观察者”,揭开海洋生物的“社交秘辛”与“生存智慧”。

影片通过“间谍视角”展现海洋的“温情与残酷”:座头鲸用胸鳍“托举”间谍鲸(误以为是受伤幼鲸,展现“利他行为”)、章鱼妈妈守护卵53个月不吃不喝直至死亡(孵化出幼身后力竭而亡,间谍章鱼记录下这一“深海最伟大的母爱”)、清洁虾为鳗鱼“刷牙”却趁机偷食其寄生虫(共生关系中的“小心机”)、雄性乌贼用“变色欺诈”求偶(身体一侧模仿雌性花纹迷惑竞争者,另一侧对雌性展示求偶色,间谍乌贼通过柔性液晶面板完美复制这一行为)。核心突破“传统拍摄的局限”——间谍机器人可在深海高压环境(最深下潜至2000米)连续工作数周,用红外感应和声波伪装融入群体,让观众首次“置身”海洋生物的真实生活场景,而非隔着潜水舱的“旁观者视角”。

核心亮点:4大“间谍生物”的深海探秘与技术突破

《间谍鲸:潜入鲸群的“卧底宝宝”》仿生设计:间谍鲸耗时2年研发,皮肤采用“硅胶材质+温感变色涂层”(随水温变化肤色,与真实幼鲸一致),头部内置3个麦克风,能捕捉鲸群的低频“歌声”(用于通信和导航),尾部由微型马达驱动,摆动频率与幼鲸完全同步;

惊人互动:在南太平洋拍摄时,一头成年雄鲸将间谍鲸“含在口中”(未闭合牙齿,避免伤害),随后带领它加入鲸群的“合作捕食”——用气泡网包围磷虾,间谍鲸的摄像头记录下气泡网从“形成到收缩”的全过程,这一行为此前仅通过卫星追踪推测,从未有影像证实。

《间谍龙虾与清洁站的“职场生态”》伪装与观察:间谍龙虾(外壳模仿加勒比海岩龙虾的粗糙质感,螯钳可活动)潜伏在珊瑚礁“清洁站”,记录虾虎鱼、清洁虾为大鱼“服务”的场景——鳗鱼张大嘴巴让清洁虾进入口腔清理残渣,石斑鱼排队等待“体表去寄生虫”,甚至有“客户冲突”(两条大鱼争夺清洁位置);

意外发现:间谍龙虾拍到清洁虾“偷食客户鱼卵”的行为(趁大鱼不注意快速叼走鱼卵),科学家分析这是“共生关系中的投机行为”,证明海洋生物的“社交并非纯粹利他,而是利益交换”。

《间谍河豚与深海伏击战》膨胀机制:间谍河豚内置气压装置,遇“捕食者”(如鲨鱼)时0.5秒内膨胀成直径1米的“刺球”,外壳的尖刺模型可记录捕食者的攻击力度与角度;

拍摄成果:在菲律宾海沟,间谍河豚拍到“吞噬鳗”(嘴可张开120度)的捕猎过程——这种深海鱼类平时身体收缩如蛇,发现猎物后突然膨胀吞下比自身大2倍的生物,其胃能伸缩至身体的10倍,这一“恐怖进食”画面为首次纪录。

《间谍鲱鱼群:破解“旋转防御”的数学密码》群体智能:30个间谍鲱鱼组成“仿生鱼群”,内置GPS和运动传感器,与真实鲱鱼共同面对金枪鱼的“围剿”。高速摄影显示,鲱鱼群通过“每只鱼只关注周围6条同伴”的简单规则,形成直径50米的“旋转鱼球”,让捕食者难以锁定单个目标;

科学价值:科学家通过间谍鲱鱼的运动数据,建立“群体防御模型”,发现其旋转速度(每秒1.5圈)和密度(每立方米1000条)可最大化降低被捕食概率,这一数学原理被应用于无人机群的“协同避障”技术。

影片价值:技术赋能下的“海洋共情”

纪录片不仅是“技术秀”,更传递“海洋保护”的深层思考:当间谍鲸记录下座头鲸因误食塑料垃圾而“痛苦呕吐”,当间谍鲱鱼拍到油轮泄漏导致鱼群死亡,这些画面让“海洋污染”不再是遥远的数据,而是“生命正在经历的真实灾难”。正如旁白所说:“间谍机器人让我们第一次‘听懂’海洋的语言——它在诉说美丽,也在发出求救。”影片结尾,所有间谍生物聚集在珊瑚礁,镜头拉远后显示它们组成“地球形状”,暗喻“海洋健康与人类命运的紧密相连”。

(注:12.5G高清影像含大量“第一人称视角”镜头(如从间谍鲸眼中仰望座头鲸的胸鳍),配合大卫·田纳特的旁白解说,兼具“科幻感与纪实性”,是“BBC自然纪录片技术与叙事的巅峰之作”。)