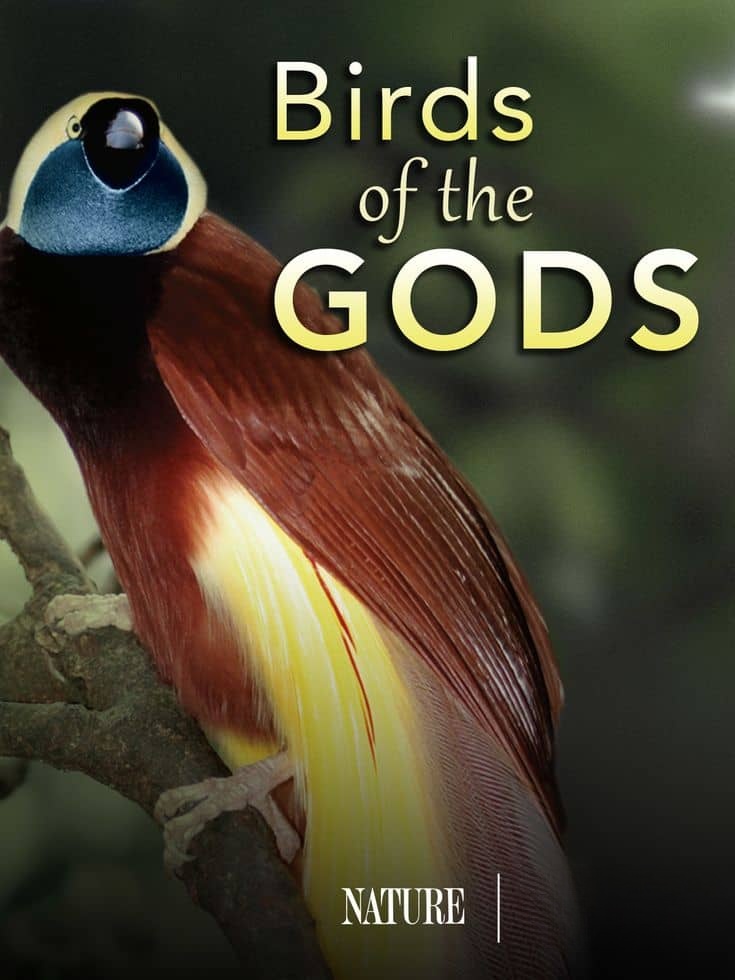

PBS纪录片《诸神之鸟》(Birds of the Gods 2011):新几内亚天堂鸟的“羽毛与信仰”

PBS《自然》系列2011年出品的这部纪录片(4.48G 1080P影像,英语中英双字,无水印纯净版),聚焦巴布亚新几内亚的极乐鸟(又称“天堂鸟”)——这些被欧洲探险家误认为“从伊甸园逃出来的神鸟”,拥有动物界最华丽的羽毛(如红羽极乐鸟的猩红色披风、十二线极乐鸟的金属绿尾羽、萨克森极乐鸟长达50厘米的饰羽)和“超乎寻常的求偶行为”。影片通过自然保护主义者保罗·伊加格与米里亚姆·苏普玛的野外研究,记录17种极乐鸟的“繁殖仪式”:雄性在“求偶场”(清理出的森林空地)表演“舞蹈、鸣叫、羽毛展示”,有的会倒挂树枝展开扇形尾羽,有的用喙敲击树干打出“节奏”,甚至“模仿其他鸟类的叫声”吸引雌性。

同时,影片深入新几内亚部落文化,展现极乐鸟羽毛的“礼仪性使用”——部落男性用极乐鸟羽毛制作“头冠”“仪式裙”,在成人礼、战争动员等场合穿戴,羽毛的华丽程度象征“勇气与地位”。这种“人与自然的共生”持续了数千年:部落遵循“只收集自然脱落的羽毛”“不猎杀雌鸟”的传统,使极乐鸟种群得以延续,而科学家则从部落长者的“鸟类知识”(如不同极乐鸟的栖息地、求偶季节)中获得研究线索,共同揭示“神鸟”的双重意义——它既是“生物学奇迹”,也是“人类文化与自然的桥梁”。

核心亮点:极乐鸟的“求偶艺术”与文化传承

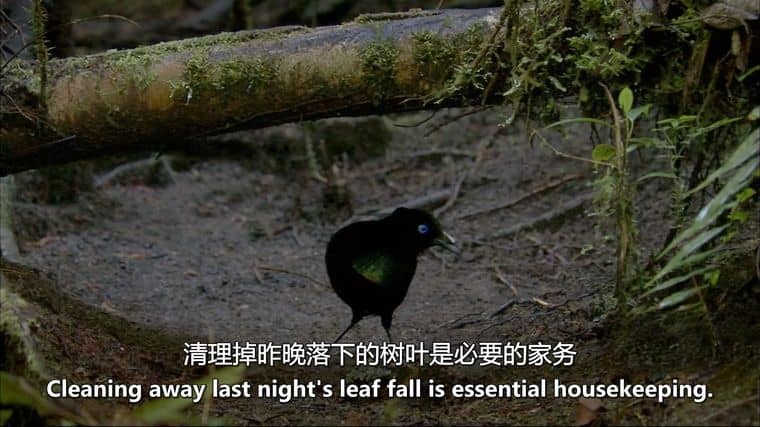

《萨克森极乐鸟的“杂技表演”:50厘米饰羽的精准控制》求偶场准备:雄性萨克森极乐鸟用2周时间清理场地(啄走落叶、树枝),然后竖起头部两根饰羽(每根有40片“旗状羽毛”),通过颈部肌肉控制饰羽“旋转、摆动”,同时发出“电子音般的鸣叫”,吸引雌性从树冠观察;

雌性选择:雌性会观察10-20只雄性的表演,最终选择“饰羽最对称、鸣叫最复杂”的个体交配,这种“性选择压力”推动极乐鸟羽毛进化得越来越华丽,甚至影响飞行能力(部分种类因尾羽过长,仅能短距离飞行)。

《部落与鸟的“约定”:羽毛采集的可持续智慧》传统规则:新几内亚的雅特穆尔部落男性,每年在极乐鸟换羽期(6-7月)进入森林,只收集地面上自然脱落的羽毛,若发现鸟巢会绕行,绝不打扰;

文化象征:一件“极乐鸟仪式裙”需用300根羽毛,制作耗时5年,代表“成年男性的荣誉”,而这种对羽毛的珍视,反而让部落成为“极乐鸟的守护者”——他们会驱赶偷猎者,保护求偶场的森林不被砍伐。

影片价值:“神鸟”背后的生物多样性与文化尊重

纪录片通过极乐鸟的“进化奇观”与部落的“传统生态智慧”,反思“保护的本质”:欧洲殖民时期曾因“羽毛贸易”导致极乐鸟大量猎杀(19世纪伦敦市场每年交易2万只极乐鸟标本),而新几内亚部落“用羽毛而不伤害鸟”的方式,证明“人类与自然可以和谐共存”。正如保罗·伊加格所说:“极乐鸟是‘诸神之鸟’,但真正的‘神’,是那些懂得‘只取所需’的古老智慧。”影片结尾,部落仪式上的羽毛头冠与森林中表演的极乐鸟交相辉映,成为“生物多样性与文化多样性共生”的最美隐喻。