纪录片《自然世界:解密鹦鹉》(Parrot Confidential 2013):宠物鹦鹉的“野性困境”

核心主题:“未被驯化的智慧”与圈养挑战

PBS 2013年出品的《自然世界:解密鹦鹉》,聚焦鹦鹉作为“全球最受欢迎宠物”背后的矛盾——它们拥有异国情调的美貌、惊人的语言能力(部分种类可掌握数百个词汇)和复杂情感(如依恋主人、因孤独拔毛),却**“从未被真正驯化”:震耳欲聋的叫声(为雨林社群交流设计,圈养环境中成为噪音)、强烈的领地意识(撕咬家具、攻击陌生人)、长达80-90年的寿命(远超多数宠物,导致“主人离世后鹦鹉被遗弃”),这些“野生本能”使鹦鹉成为“最难照顾的宠物之一”。

影片通过哥斯达黎加的野生鹦鹉保护计划、美国郊区的鹦鹉收容所、家庭饲养者的真实故事,揭示“宠物鹦鹉的苦乐参半”:主人最初被其模仿能力吸引,却逐渐被“高需求”压垮(如每天需4小时互动、专属食谱、大型飞行空间),最终将鹦鹉送往“人满为患的收容所”。

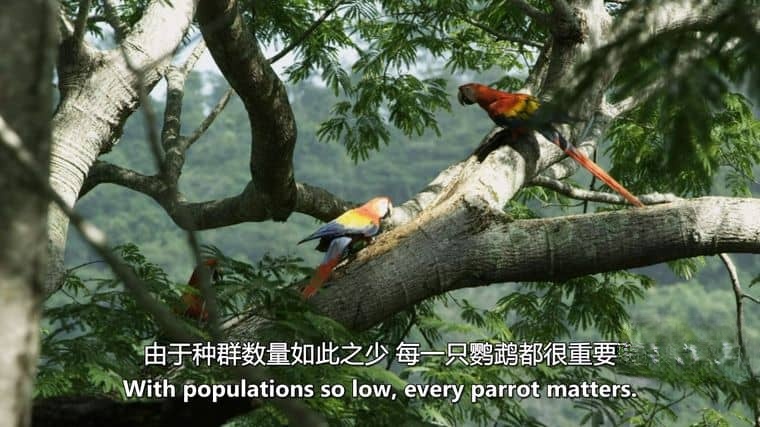

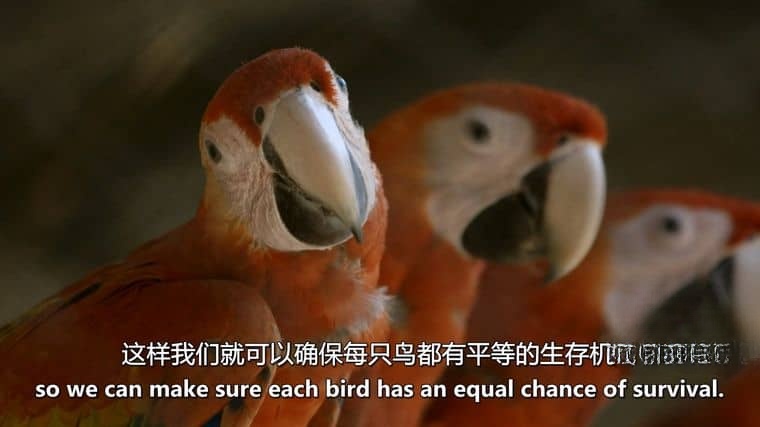

纪录片的独特价值在于“打破‘鹦鹉=会说话的玩具’的幻想”**:通过记录鹦鹉在圈养中的“心理创伤”(如抑郁、自残)和野生种群因非法捕捉导致的濒危(如蓝喉金刚鹦鹉野外仅存250只),呼吁公众反思“将野生动物作为宠物”的伦理问题,同时展现“收容所救援”与“野化放归”的希望——如哥斯达黎加科学家训练被解救的鹦鹉学习野外觅食,最终让它们重返雨林。

影片亮点:鹦鹉的“野生灵魂”与人类的责任

《语言天才的“孤独呐喊”》

开篇记录家庭饲养的非洲灰鹦鹉“爱因斯坦”:它能模仿电话铃声、主人的笑声,甚至用“我爱你”表达需求,但因主人工作繁忙缺乏互动,开始拔自己的羽毛,鸟笼底部铺满白色绒羽。动物行为学家解释:“鹦鹉的语言能力源于野生种群的‘社交需求’,圈养中缺乏同伴,语言反而成为‘焦虑的表达’。”

《收容所里的“被遗弃者”》

中段走访美国最大的鹦鹉收容所,这里收留着300多只被遗弃的鹦鹉:一只葵花凤头鹦鹉因主人去世被辗转送养5次,见到新志愿者会尖叫撞笼;一群金刚鹦鹉因“过度吵闹”被前主人剪去翅膀,永远失去飞行能力。收容所负责人坦言:“80%的弃养原因是‘主人没意识到鹦鹉需要终身照顾’,它们的寿命比狗猫长3-4倍,很多人退休后才发现,自己无法陪伴鹦鹉到老。”

《野生种群的“捕捉创伤”》

结尾转向哥斯达黎加的反盗猎现场:红外相机拍到盗猎者用粘网捕捉野生鹦鹉,幼鸟因应激反应死亡率高达50%,而幸存个体被卖到宠物市场,形成“捕捉-遗弃-再捕捉”的恶性循环。科学家通过卫星追踪发现,野化放归的鹦鹉需要2年才能恢复“野外生存技能”(如识别有毒果实、躲避猛禽),但成功率不足30%,凸显“保护野生种群比救助圈养个体更重要”。

观众启示:爱它,就还给它天空

影片通过饲养者的忏悔(“我以为养鹦鹉很简单,却毁了它的一生”)和保护者的努力(“每只野化鹦鹉的放飞,都是对‘不买不卖’的呼吁”),传递核心观点:鹦鹉的“智慧”和“情感”是为雨林而生,而非为人类陪伴设计。正如哥斯达黎加生物学家所说:“最好的‘解密’,是承认我们不该将它们关在笼子里——真正的爱,是让它们在野外自由鸣叫。”

(注:影片为英语中英双字版本,1080P画质清晰呈现鹦鹉的羽毛细节、野生环境的绚丽与收容所的压抑对比,适合所有考虑养鹦鹉或关注野生动物保护的观众。)