BBC纪录片《和大卫·爱登堡看恐龙最终之日》:白垩纪灭绝事件的“分钟级”还原

BBC古生物纪录片《和大卫·爱登堡看恐龙最终之日》(Dinosaurs: The Final Day with David Attenborough 2022)由“自然纪录片之父”大卫·爱登堡领衔,结合最新化石发现与科学模拟,以“分钟级”精度重现6600万年前白垩纪-古近纪灭绝事件当天的完整过程。影片核心聚焦北达科他州“塔尼斯化石点”——这里保存着“撞击后1小时内”的生物群化石(鱼类鳃中嵌有玻璃陨石,恐龙脚印与小行星碎片同层),为科学家提供了“恐龙最后时刻”的直接证据。

一、化石解码:恐龙灭绝当天的“死亡快照”

“塔尼斯化石库”的颠覆性发现

古生物学家罗伯特·德帕尔马在塔尼斯遗址发现:一条鲟鱼的鳃部嵌着直径5毫米的玻璃陨石(小行星撞击熔融岩石冷却形成),其体内还留存着未消化的恐龙羽毛——证明撞击发生时,这条鱼正在水面捕食,陨石雨和地震引发的“浊流”瞬间将其掩埋。更惊人的是,化石层中恐龙、鱼类、昆虫的尸体呈“直立状态”,仿佛被定格在“逃亡瞬间”。

“时空叠影”的撞击连锁反应

影片通过动画还原事件链条:

0分:小行星(直径10公里)以20公里/秒撞向墨西哥尤卡坦半岛,形成希克苏鲁伯陨石坑,冲击波10分钟内抵达北美大陆;

30分:地震引发的50米高海啸席卷沿海平原,塔尼斯的生物被泥沙吞噬;

2小时:硫酸气溶胶进入平流层,阳光被遮蔽,全球气温骤降15℃,植物光合作用中断;

数月后:食物链崩溃,非鸟恐龙彻底灭绝,而鸟类恐龙(今鸟类祖先)因体型小、食性杂幸存。

二、科学争议:恐龙灭绝的“双重打击”理论

影片不回避学术分歧:长期以来,“火山活动说”(印度德干暗色岩大规模喷发)与“陨石撞击说”争论不休。但塔尼斯化石证明:撞击是“最后一根稻草”——在撞击前30万年,德干火山已持续喷发,导致大气二氧化碳浓度翻倍,恐龙多样性已下降40%;而陨石撞击的“瞬间灾难”(冲击波、火灾、酸雨)则让生态系统彻底崩塌。大卫·爱登堡在片中总结:“恐龙统治地球1.6亿年,却在一天内消失,这提醒我们:再强大的物种,也敌不过行星级灾难。”

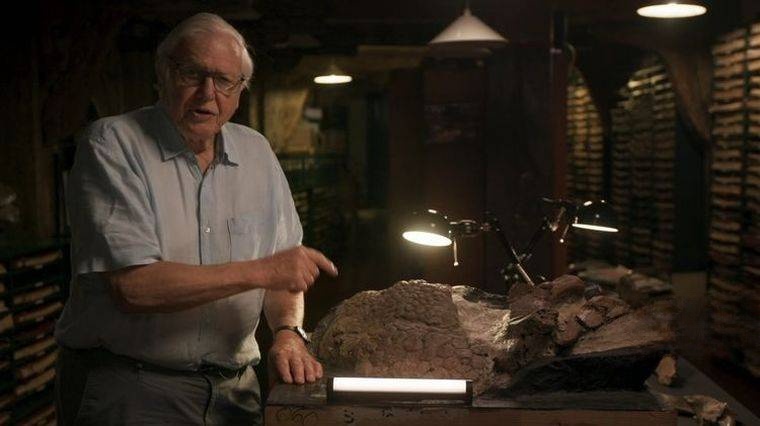

三、爱登堡的“叙事魔力”:从化石到生命

86岁的爱登堡走进塔尼斯遗址,手持一块嵌有恐龙皮肤印痕的化石说:“这不是冰冷的石头,而是一只三角龙最后的心跳。”他带领观众“穿越时空”:从霸王龙抚育幼崽的巢穴,到鸭嘴龙群迁徙的足迹,再到撞击当天天空出现的“诡异红光”(陨石燃烧的火流星)——这种“人文视角”让科学不再枯燥,而是充满对生命的敬畏。

结语:灭绝不是终点,而是新生的序章

影片结尾,爱登堡站在希克苏鲁伯陨石坑边缘,指出:“恐龙灭绝后,哺乳动物才有机会占据生态位,最终演化出人类。我们既是灾难的幸存者,也应是地球的守护者——毕竟,下一次‘行星撞击’可能就在明天。”