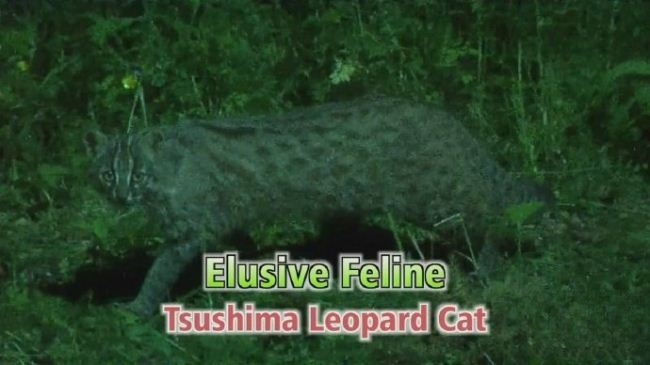

《难以捉摸的猫科动物》:镜头下的豹猫生存启示录

当高清镜头穿透对马岛的晨雾,一只体长不足 60 公分的小型猫科动物悄然掠过林间 ——NHK 2011 年出品的纪录片《难以捉摸的猫科动物:对马岛豹猫》,用细腻的影像捕捉到了这一濒危物种的隐秘踪迹。作为仅存于日本对马岛、现存数量仅约 100 只的 “孤岛居民”,对马岛豹猫的每一次现身都牵动着生态保护的神经。纪录片以镜头为桥,既展现了这种体重仅 4 公斤的生灵的生存智慧,更揭开了人类活动与濒危物种命运交织的沉重命题。

纪录片最震撼的张力,源于 “捕捉” 与 “隐匿” 的博弈。对马岛豹猫的 “难以捉摸” 并非镜头刻意营造的悬念,而是其真实的生存状态 —— 为躲避人类干扰,它们多在晨昏活动,行踪遍布岛屿的森林、灌丛与农田边缘。影片团队通过长期布设红外相机、追踪足迹等方式,终于记录下这些珍贵画面:一只母豹猫带着幼崽学习捕猎啮齿类动物,锋利的爪子精准按住猎物的瞬间,尽显小型猫科动物的机敏;另一只成年个体在农田与森林的交界徘徊,警惕地观察着远处的人类活动,尾巴不安地轻摆。这些镜头打破了物种的 “神秘滤镜”,让观众得以窥见它们在夹缝中求生的细腻日常,也直观感受到其种群延续的脆弱 —— 每一次成功捕猎、每一次幼崽成活,都是濒危物种对抗灭绝的微小胜利。

更深层的思考,藏在镜头捕捉的 “生态裂痕” 中。纪录片并未回避人类活动对豹猫生存的冲击:随着对马岛农业扩张与道路建设,豹猫的栖息地被切割成碎片化的 “孤岛”,它们穿越公路时面临被车辆撞击的风险;农田中使用的农药减少了啮齿类猎物的数量,迫使豹猫不得不冒险靠近人类聚居区觅食。影片中一组对比镜头令人揪心:上世纪中期的影像里,豹猫还能在岛屿腹地自由穿梭;而如今的红外相机记录显示,它们的活动范围已大幅收缩至保护区边缘。这种变化与同类豹猫的生存困境形成呼应 —— 正如其他地区的豹猫因栖息地衰退、非法捕猎濒临危机,对马岛的种群也在人类发展的进程中逐渐失去立足之地。

纪录片的价值,更在于它记录了 “救赎与共生” 的尝试。镜头不仅聚焦豹猫的生存挣扎,也展现了科研人员与当地居民的保护努力:生态学家在森林中搭建人工巢穴,为豹猫提供繁育场所;志愿者在公路旁设置反光警示标识,降低车辆撞击风险;当地农户尝试减少农药使用,为豹猫保留猎物资源。这些举措虽微小,却为种群延续带来希望 —— 片中记录到一只佩戴追踪项圈的母豹猫成功抚育两只幼崽,其活动轨迹覆盖了人工修复的栖息地廊道,印证了保护行动的意义。值得一提的是,对马岛的生态修复还意外收获了 “跨界惊喜”:监测豹猫的红外相机曾捕捉到从韩国跨海而来的欧亚水獭影像,暗示着单一物种的保护往往能带动整个生态系统的复苏。

当影片最后一帧定格在夕阳下的豹猫剪影,屏幕上浮现的 “现存约 100 只” 字样格外沉重。《难以捉摸的猫科动物》的动人之处,不在于展现物种的 “珍稀猎奇”,而在于用镜头搭建起人类与濒危生灵的共情桥梁 —— 这些体重仅 4 公斤的小生命,既是对马岛生态的 “指示物种”,更是人类与自然关系的 “试金石”。纪录片提醒我们:所谓 “难以捉摸”,本质上是人类对自然的疏离与忽视;而真正的保护,始于学会在发展中为其他生命留存空间。当对马岛的晨雾再次升起,愿镜头下的豹猫身影,能成为生态共生的永恒注脚。