《寻找狼獾》:打破嗜血传说,解锁冰河后裔的生存智慧

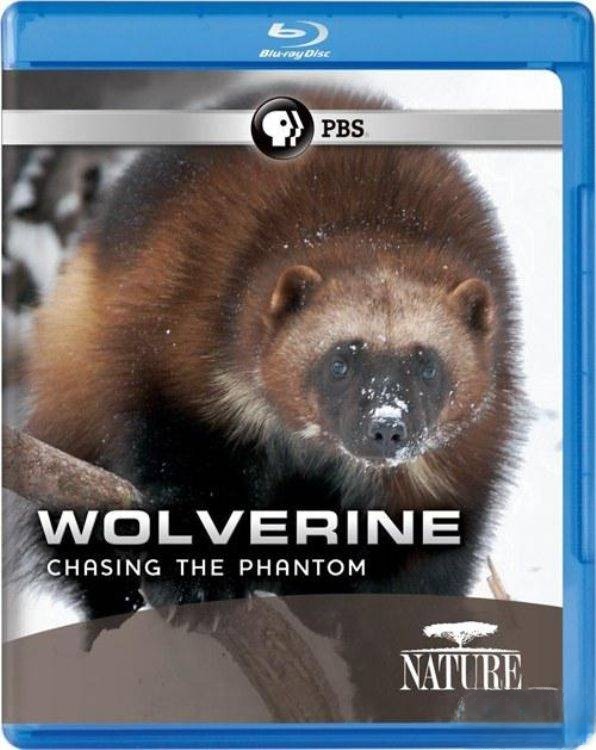

当镜头深入美国蒙大拿州国家冰川公园的百万英亩荒野,一只身形矫健的动物在雪地中留下深浅不一的足迹 ——PBS《自然》系列 2010 年出品的纪录片《寻找狼獾》,以 “追猎幻影” 般的叙事,撕开了狼獾 “独自行动的嗜血杀手” 的标签。作为鼬鼠家族最大成员、冰河时代鼬鼠后裔,这种神秘食肉动物的真实形象,在生物学家与林业局人员的追踪研究中逐渐清晰。纪录片不仅带观众走进狼獾鲜为人知的世界,更以科学视角重构了人类对这一物种的认知,揭示其在自然生态链中复杂而关键的角色。

纪录片最核心的突破,在于打破流传已久的物种刻板印象。长久以来,狼獾在大众认知中始终笼罩着 “嗜血杀手” 的阴影 —— 人们默认它们是独行的掠夺者,以残暴手段捕猎远超自身食量的猎物。但《寻找狼獾》用镜头给出了截然不同的答案:在冰川公园的雪地中,生物学家通过圈套捕捉并安装追踪设备后,记录到狼獾 “高效且机智” 的生存策略 —— 它们会利用敏锐的嗅觉寻找腐肉,减少捕猎消耗;遇到难以独自制服的猎物时,会短暂与同类协作,展现出隐藏的社会属性;甚至在食物充足时,会将多余猎物藏于雪地 “粮仓”,而非无度杀戮。片中一段经典镜头令人印象深刻:一只成年狼獾发现熊类遗留的鹿尸后,并未急于进食,而是先警惕地观察周围环境,确认安全后才开始撕咬,期间还允许一只年轻狼獾共享食物 —— 这种 “非嗜血” 的生存场景,彻底颠覆了人们对狼獾的固有认知。

更深层的价值,在于纪录片以科学研究为脉络,展现了狼獾适应极端环境的生存智慧。作为冰河时代留存的物种,狼獾的身体结构与行为模式都刻满了 “抗寒求生” 的印记:浓密的毛发能抵御零下几十度的严寒,强壮的爪子可轻松挖开冻土与积雪,敏锐的听觉能捕捉到雪下啮齿类动物的活动。纪录片中,研究团队通过分析追踪数据发现,一只成年狼獾的活动范围可达数百平方公里,它们会沿着固定路线巡视领地,标记气味以警示同类;在繁殖季节,母狼獾会选择岩石缝隙或枯木洞穴作为巢穴,精心抚育幼崽,直至其具备独立生存能力。这些细节不仅展现了狼獾的 “聪明善于分辨事物”,更印证了它们作为 “生态指示物种” 的意义 —— 狼獾的生存状态,直接反映着冰川公园生态系统的健康程度,一旦其种群出现波动,往往意味着食物链或气候环境发生了潜在变化。

纪录片的动人之处,还在于它记录了 “人类与狼獾” 的双向探索。镜头不仅聚焦狼獾的生存日常,也展现了研究人员的艰辛付出:为了设置圈套捕捉狼獾,团队需在齐腰深的雪地中跋涉数小时;为获取准确的行为数据,科研人员要连续数周监测追踪设备,忍受荒野的孤寂与严寒。这种 “追猎幻影” 般的研究过程,本身就是对科学精神的致敬。更难得的是,纪录片没有将人类置于 “观察者” 的高高在上的位置,而是通过研究发现,让观众看到人类活动与狼獾生存的关联 —— 随着冰川公园周边开发活动的增加,狼獾的栖息地面临被割裂的风险,其传统觅食路线也受到人类活动的干扰。这种客观呈现,让纪录片超越了 “物种科普” 的范畴,引发观众对 “人类如何与野生动物共处” 的深度思考。

当影片最后,研究团队成功记录到一只母狼獾带着幼崽穿越雪地的画面,阳光洒在它们的皮毛上,仿佛为这一冰河后裔镀上了一层希望的光芒。《寻找狼獾》的意义,不仅在于解锁了狼獾的神秘面纱,更在于它传递了一种科学的物种认知观 —— 每个物种都不是非黑即白的 “标签化存在”,而是有着复杂生存逻辑与生态价值的生命个体。正如纪录片中生物学家所说:“当我们真正了解狼獾,就会明白它们不是威胁,而是荒野生态的重要一环。” 这份理解,或许正是人类与自然和谐共生的起点。