《丘吉尔的一战》(Churchill’s First World War)通过丘吉尔的私人信件与演员情景再现,聚焦1914年40岁的他在第一次世界大战中的复杂经历,展现其从海军大臣到前线军官的跌宕转折,以及战略决策背后的个人挣扎与历史反思。

海军大臣的“达达尼尔灾难”

1914年,时任英国海军大臣的丘吉尔主导了达达尼尔海峡战役,试图开辟新战线夹击德国盟友奥斯曼帝国。纪录片通过他写给妻子克莱门汀的信还原决策细节:“若能控制海峡,俄国就能获得物资,战争将提前结束。”然而,由于情报失误与指挥混乱,英军在加利波利半岛遭遇惨败,近50万协约国士兵伤亡。1915年5月,丘吉尔因舆论压力被迫辞职,信中他痛苦地写道:“我像被砍断翅膀的鹰,只能在陆地上蹒跚。”这段经历成为他政治生涯的“耻辱柱”,却也让他深刻认识到现代战争中后勤与情报的重要性。

从权力中心到战壕士兵

辞职后的丘吉尔做出惊人选择——以少校军衔加入皇家苏格兰燧发枪团,亲赴法国西线战场。影片通过演员演绎还原战壕生活:他与士兵同吃罐头、共睡泥泞掩体,在日记中记录“每小时都有炮弹在附近爆炸,泥土像雨点般落在军大衣上”。在指挥第6营期间,他改进战壕工事、推行夜间巡逻战术,甚至冒着炮火视察前沿阵地,赢得士兵信任。这段“从云端到泥土”的经历,让他对战争的残酷有了切身体会,信中曾对女儿说:“你永远无法想象,那些年轻士兵笑着走向死亡时,我的心在流血。”

战略远见与历史回响

纪录片特别呈现丘吉尔在一战中的未被重视的洞见:1916年他在《泰晤士报》撰文警告“坦克将改变战争形态”,却被军方视为“文官空谈”;他提出的“联俄援法”战略,在战后被证明是协约国胜利的关键。通过对比他战时信件与战后回忆录《世界危机》的记述,展现其对战争责任的反思——书中既为达达尼尔战役辩护,也承认“决策过于仓促,低估了敌人的抵抗意志”。这种矛盾性恰是影片的核心:一个充满野心与才华的政治家,在战争机器中既是推动者,也是受害者;既是战略家,也是需要在泥沼中证明自己的“赎罪者”。

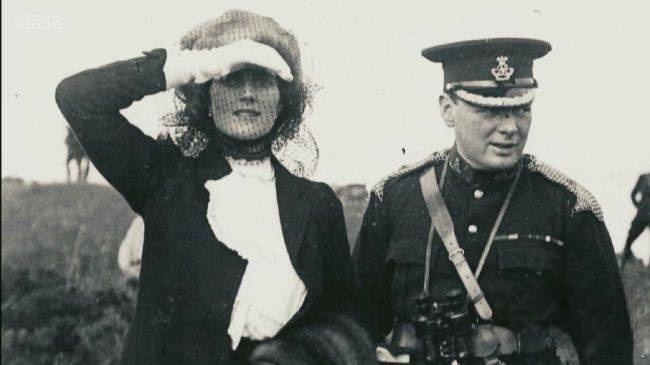

私人视角下的历史真实

影片大量引用丘吉尔与家人、同僚的通信原件,其中写给母亲的信透露了他的脆弱:“我常梦见加利波利的海滩,那些没能回来的年轻人在向我招手。”而写给陆军大臣基钦纳的信则展现其不屈:“若战争需要,我愿从士兵重新做起。”这些私人文字与历史影像(如他视察战壕的新闻片段、战时内阁会议照片)交织,构建出一个不同于二战“铁腕首相”的立体形象——40岁的丘吉尔,在失败与重生中淬炼着未来领导英国的意志与智慧。正如他在1918年停战日所写:“这场战争教会我的,比任何政治职位都要深刻:胜利从不属于鲁莽的赌徒,而属于能在废墟中站起来的人。”

通过个人命运与战争全局的交织,影片不仅还原了一战中一个关键人物的成长轨迹,更揭示了权力、责任与人性在极端环境下的复杂博弈。当镜头扫过丘吉尔在前线写下的战地笔记,那些泛黄纸页上的字迹,仿佛仍在诉说一个政治家在炮火中寻找救赎的漫长旅程。