央视纪录片《寰宇视野·不可思议的飞行器》(Unbelievable Flying Objects)以航空史上的“失败之作”为独特视角,聚焦那些因设计前卫、理念荒诞或技术缺陷而未能翱翔蓝天的“另类飞行器”,通过工程解构与历史溯源,揭示人类探索飞行过程中的曲折与反思。

技术狂想与现实困境

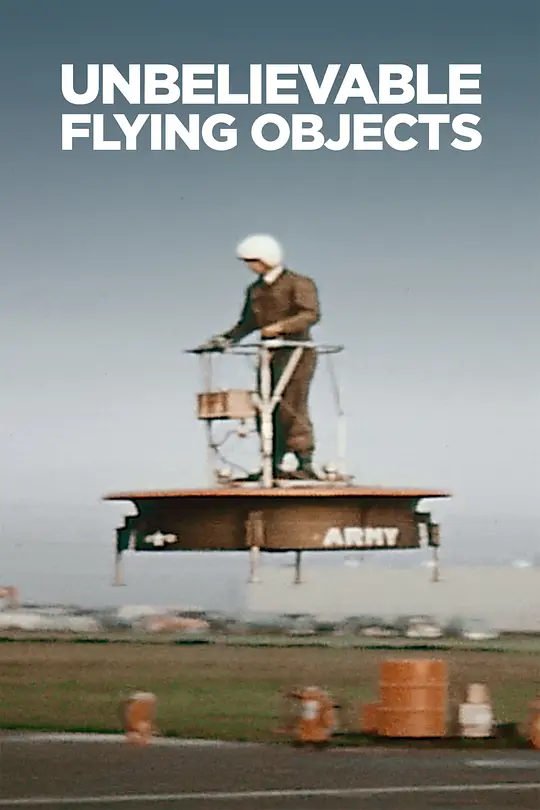

纪录片精选二战至冷战时期的十大“奇葩设计”,首集便聚焦1947年美国希勒VZ-1“飞行平台”——这款单人旋翼机试图通过简单操控实现垂直起降,却因稳定性极差被测试飞行员调侃“比割草机还难驾驭”。片中通过动态图纸还原其致命缺陷:开放式旋翼缺乏防护,强风下易发生“死亡摇摆”,最终仅生产2架便草草收场。同样命运的还有苏联1937年研制的K-7重型轰炸机,翼展达53米的“空中战列舰”计划搭载12门火炮与8台发动机,却因结构共振导致首飞时机翼断裂,成为航空史上“好大喜功”的典型案例。专家访谈中,剑桥大学航空工程教授指出:“这些设计往往突破物理极限,却忽视了材料强度与气动平衡的基本规律。”

战争催生的“杀人机器”

军事航空的畸形发展构成纪录片的暗黑篇章。纳粹德国的“银鸟”空天轰炸机(Silverbird)被奉为“末日武器”,其设计理念竟源自1930年代奥地利工程师桑格尔的“环球轰炸机”构想——依靠火箭助推从欧洲起飞,在同温层滑翔轰炸纽约后,利用日本占领的太平洋岛屿跑道降落。纪录片通过解密档案还原其恐怖潜力:可携带4吨炸弹,航程达15000公里,但风洞测试显示其三角翼在高超音速下会产生不可控颤振。更令人唏嘘的是日本“樱花”自杀式飞机,片中展示的原始训练影像揭露其残酷本质:飞行员被锁死在驾驶舱内,唯一任务是撞击美军舰艇,这种“人肉制导武器”在冲绳战役中造成700余名日军飞行员死亡,却未改变战局。

前卫理念的时代回响

部分“失败品”反而成为后世技术的启蒙。1950年代加拿大Avrocar碟形飞行器虽因垂直起降效率低下被美军放弃,但其升力风扇设计却启发了现代直升机的涵道尾桨技术;英国“飞行床架”(Flying Bedstead)垂直起降试验机虽事故频发,却为“鹞式”战斗机的矢量推力系统提供了关键数据。纪录片特别对比了1961年苏联“里海怪物”地效飞行器与中国AG600水上飞机的技术脉络,揭示当年因材料限制未能实用化的地效翼概念,如何在半个世纪后通过复合材料与飞控系统的进步重获新生。正如航空史专家在片中所言:“每个不可思议的失败设计,都是人类叩问天空的一次勇敢尝试。”

通过将工程分析与历史叙事相结合,纪录片既展现了飞行器设计中的荒诞与悲壮——从机翼像“折断雨伞”的英国“猎迷”反潜机,到因超重无法起飞的法国“幻影”IV轰炸机原型机,也探讨了技术创新背后的伦理边界。当镜头扫过美国国家航空航天博物馆角落里蒙尘的“飞行浴缸”(1920年代蒸汽动力飞行器)时,观众看到的不仅是一堆钢铁残骸,更是人类在征服天空过程中,那些闪耀着疯狂与智慧的“未竟之梦”。