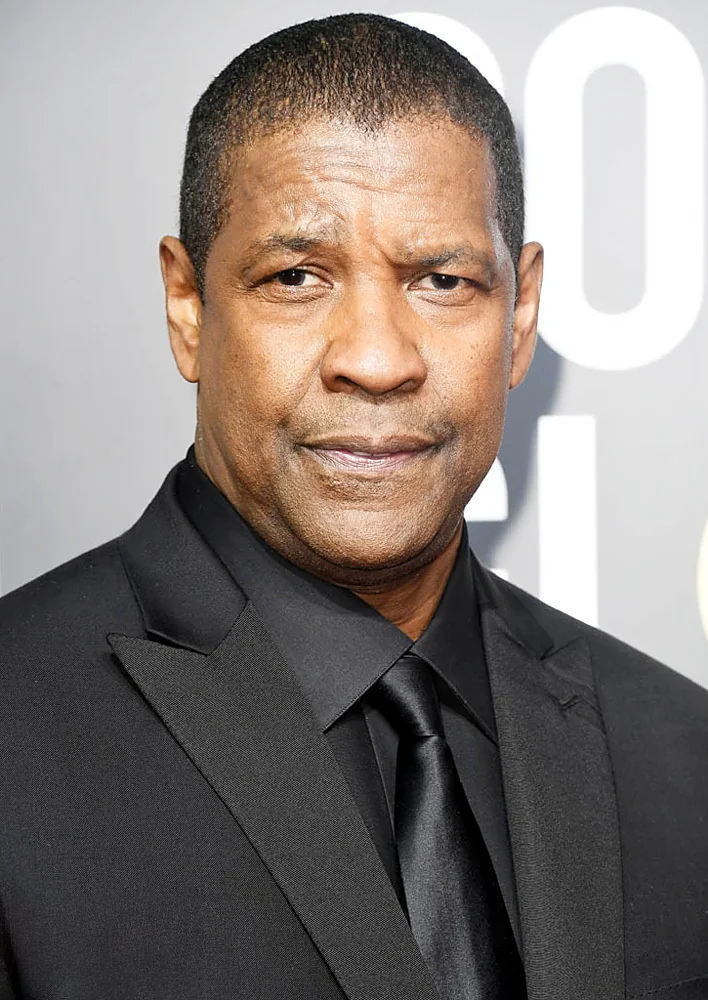

BBC 纪录片《造就我的电影 — 丹泽尔・华盛顿》:演技巨匠的光影溯源

作为 BBC 聚焦好莱坞传奇演员的纪实佳作,《造就我的电影 — 丹泽尔・华盛顿》(Movies That Made Me Denzel Washington 2017)以 720P 高清 MP4 格式呈现,配备英语英字,351M 的精炼容量精准浓缩了这位影帝的演艺精髓 —— 从《光荣》中愤怒倔强的黑人士兵,到《训练日》里亦正亦邪的流氓警探,再到《藩篱》中背负伤痛的父亲,每一段影像片段都定格着他 “重剑无锋,大巧不工” 的表演瞬间;英语英字则清晰传递出他对角色塑造的思考与对行业历程的回望,无论是影迷、表演从业者还是文化研究者,都能透过这部纪录片,沉浸式走进这位 “史上最强黑人影帝” 的光影世界。这部纪录片跳出常规的人物传记框架,以 “影响演员的电影” 与 “演员造就的电影” 为双重视角,通过丹泽尔的亲身讲述与经典片段解析,既展现了其表演艺术的成长轨迹,更折射出好莱坞黑人演员地位的变迁历程,成为记录电影史与演员精神的珍贵影像。

纪录片核心:光影溯源 —— 那些塑造影帝的电影与角色

纪录片的核心叙事围绕丹泽尔・华盛顿的演艺生涯展开,这位 1954 年生于纽约州的演员,用数十年时间在银幕上镌刻下 60 余部高质量作品,更以两座奥斯卡奖杯打破了好莱坞的种族壁垒。纪录片以 “电影记忆” 为线索,通过丹泽尔对关键作品的回溯,层层揭开其表演风格的形成密码与职业选择的深层逻辑,让观众得以窥见一位演技巨匠的成长轨迹。

初心启蒙:从舞台到银幕的起点

纪录片开篇便追溯了丹泽尔走上演艺道路的初心,其中戏剧舞台的积淀与早期电影的启发成为关键伏笔。作为曾深耕百老汇的演员,他在访谈中坦言舞台表演培养了自己对角色灵魂的深度挖掘能力,这种特质也贯穿了他此后的电影创作。而提及早期影响自己的影像作品时,他特别强调了对真实历史人物与复杂人性角色的偏爱,这也为他日后选择《光荣》《黑潮 – 麦尔坎 X》等传记类作品埋下了伏笔。纪录片通过对比他早期舞台片段与电影处女作的表演细节,展现出其 “由内而外” 的表演特质从一开始便已成型 —— 即便在镜头前,他也能像在舞台上一样,让角色的情绪从眼神与肢体的细微动作中自然流淌,而非依赖夸张的表情渲染。

里程碑作品:演技蜕变与行业突破

纪录片用大量篇幅聚焦丹泽尔职业生涯的几部里程碑电影,通过他的亲身解读与幕后花絮,还原了这些经典角色的诞生过程,更凸显了作品背后的行业意义:

《光荣》(1989):奥斯卡突破与种族叙事的起点

作为丹泽尔获得首个奥斯卡最佳男配角的作品,《光荣》在纪录片中占据了核心位置。他回忆道,为塑造马萨诸塞州第 54 步兵团的士兵瑞普,自己不仅查阅了大量内战史料,更深入揣摩了黑人士兵在种族歧视环境下的愤怒与抗争心理。纪录片穿插了影片中的经典片段 —— 瑞普被鞭打时眼中隐忍的泪水与倔强的眼神,以及冲锋前振臂高呼的决绝,丹泽尔坦言:“这个角色让我明白,表演不是模仿姿态,而是复刻灵魂。” 这部讲述美国第一支黑人军团的电影,不仅让他首次站上奥斯卡领奖台,更成为好莱坞正视黑人历史叙事的重要开端,正如他在纪录片中所说:“《光荣》让我们意识到,黑人的故事值得被认真讲述。”

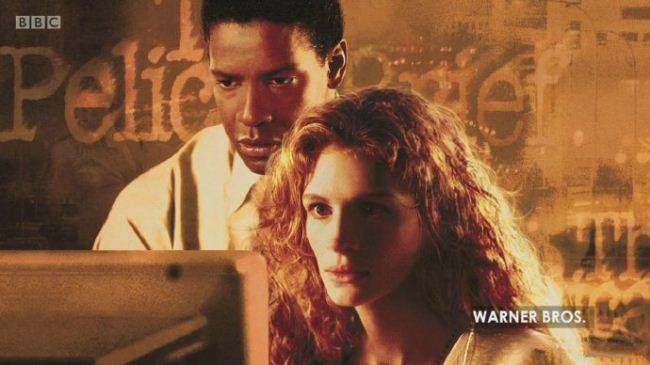

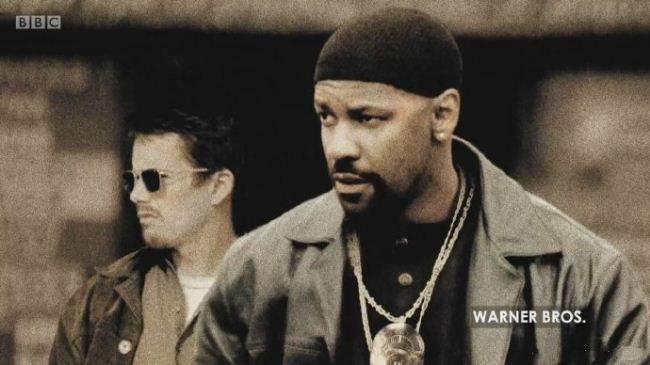

《训练日》(2001):反派塑造与演技边界的突破

若说《光荣》展现了丹泽尔的正面角色塑造力,《训练日》则彰显了他突破戏路的勇气。在这部作品中,他饰演的流氓缉毒警阿洛佐打破了好莱坞对黑人演员 “正面配角” 的刻板定位,以亦正亦邪的复杂形象摘得奥斯卡最佳男主角。纪录片中,丹泽尔透露自己主动争取这个角色,就是为了证明 “黑人演员能驾驭任何类型的角色,而非只能扮演‘好人’”。他详细解析了角色的塑造细节:通过刻意放缓的语速与时而锐利时而慵懒的眼神,塑造出角色的城府与嚣张;在与伊桑・霍克的对手戏中,通过细微的表情变化传递角色的心理波动。这部作品不仅让他成为西德尼・波蒂埃之后首位黑人奥斯卡影帝,更开启了黑人演员在好莱坞主演复杂反派角色的先河,纪录片引用影评人的评价称:“阿洛佐的成功,标志着黑人演员终于摆脱了好莱坞的角色枷锁。”

《藩篱》(2016):导演与表演的双重升华

作为纪录片拍摄时的 “最新作品”,《藩篱》被丹泽尔视为 “职业生涯的总结性尝试”。这部由他自导自演的电影,改编自奥古斯特・威尔逊的经典戏剧,他在片中饰演因种族歧视错失棒球梦想、转而将痛苦转嫁家人的特洛伊。纪录片记录了他在 “导演” 与 “演员” 双重身份间的切换:作为导演,他保留了原班戏剧演员阵容,力求还原剧本的文学质感;作为演员,他延续了百老汇演出时的表演精髓,以莎士比亚式的台词功底与情绪张力掌控银幕。他在访谈中坦言,特洛伊的痛苦让他想起了父辈在种族壁垒下的挣扎,“这个角色不是表演,而是共情”。尽管这部作品让他错失奥斯卡影帝,但纪录片通过对比他的表演与真实历史中黑人的生活境遇,凸显了作品对种族创伤与家庭关系的深刻探讨,更展现了他从 “演员” 到 “文化传递者” 的蜕变。

纪录片亮点:演员视角的深度解析与表演细节的精准捕捉

这部纪录片的魅力,在于它以 “演员自述” 为核心,通过丹泽尔对表演艺术的拆解与经典片段的细致复盘,让观众得以窥见演技背后的逻辑与思考,其亮点集中体现在 “深度访谈的叙事价值” 与 “表演细节的影像解析” 上。

深度访谈:揭开演技的 “底层逻辑”

纪录片以丹泽尔的访谈为主线,他的讲述没有空泛的理论,而是充满了对角色塑造的实操性思考,让 “演技” 从抽象概念变得具体可感:

角色准备的 “沉浸式法则”:丹泽尔在访谈中多次强调 “体验式准备” 的重要性。为拍摄《迫降航班》,他跟随飞行员学习驾驶技术,观察酒精依赖者的行为细节,甚至在拍摄期间刻意调整作息以贴近角色的疲惫状态;为诠释马尔科姆・艾克斯,他花近一年时间模仿其口音与神态,在演讲戏中即兴发挥的台词因饱含情感被完整保留。这些讲述让观众明白,他 “出道无烂片” 的口碑并非偶然,而是源于对每一个角色的极致投入。

种族身份的 “表演自觉”:作为推动好莱坞黑人演员地位的关键人物,丹泽尔在访谈中毫不回避种族议题。他谈及为何拒绝《七宗罪》等角色时表示:“我不想扮演刻板化的黑人形象,每个角色都应是独立的个体,而非种族符号。” 这种 “表演自觉” 让他的作品始终兼具艺术价值与社会意义,纪录片通过他的讲述,将演员的职业选择与种族平权的时代背景紧密相连,深化了作品的内涵。

影像解析:定格演技的 “高光瞬间”

纪录片巧妙结合经典电影片段与丹泽尔的解读,通过镜头语言的二次创作,放大了表演中的细节魅力:

表情与肢体的 “微表情解码”:在解析《训练日》的片段时,纪录片用特写镜头定格阿洛佐的眼神变化 —— 面对下属时的锐利、面对权贵时的谄媚、面对危机时的阴鸷,丹泽尔同步讲解道:“反派的魅力在于‘合理性’,阿洛佐的每一个眼神都源于他对权力的渴望与对生存的焦虑。” 这种 “片段 + 解读” 的模式,让观众能清晰捕捉到表演中的细微层次。

台词与情绪的 “节奏把控”:在《藩篱》的家庭争吵戏片段中,纪录片通过声音处理放大了丹泽尔的台词节奏 —— 从一开始的隐忍低语,到情绪爆发时的高声怒吼,再到结尾的疲惫叹息,他解释道:“特洛伊的愤怒不是突然的,而是几十年梦想破灭的积累,台词的节奏必须符合情绪的递进。” 这种对表演节奏的拆解,为表演从业者提供了极具价值的参考。

纪录片的文化意义与现实价值

《造就我的电影 — 丹泽尔・华盛顿》的价值,远超对一位演员的个人记录,它既是好莱坞黑人演员奋斗史的缩影,也是表演艺术的 “影像教科书”,具有深刻的文化意义与现实价值。

文化意义:好莱坞种族叙事的 “活化石”

纪录片通过丹泽尔的职业生涯,完整呈现了好莱坞黑人演员地位的变迁轨迹:从《光荣》中黑人角色开始获得主流认可,到《训练日》中黑人演员问鼎影帝打破壁垒,再到《藩篱》中黑人演员兼具创作与表演主导权,丹泽尔的每一步都与时代同步。他在纪录片中提到:“西德尼・波蒂埃打开了大门,而我要做的是让门一直开着。” 事实也的确如此,在他之后,杰米・福克斯、福里斯特・惠特克等黑人演员相继问鼎奥斯卡,印证了他的推动作用。纪录片通过这种 “个人史映照时代史” 的叙事,让观众看到好莱坞种族平权的艰难历程,也凸显了丹泽尔作为 “行业先驱” 的文化价值。

现实价值:表演艺术的 “实践指南”

对表演从业者与爱好者而言,这部纪录片提供了极具实操性的 “表演指南”:

角色塑造的 “方法论”:丹泽尔分享的 “沉浸式准备”“细节考据”“情绪共情” 等方法,为演员提供了可借鉴的创作路径 —— 真正的表演不是 “演”,而是 “成为” 角色。

职业选择的 “价值观”:他始终拒绝刻板化角色、坚持作品品质的职业态度,为年轻演员树立了榜样。正如他在纪录片中所说:“演员的价值不在于片酬,而在于留下的角色能否被记住。” 这种价值观在流量至上的当下更显珍贵。

对于不同群体的观众,这部纪录片有着多元的观看意义:对影迷,它是重温经典、了解幕后故事的窗口;对表演从业者,它是学习演技与职业态度的教材;对文化研究者,它是解读好莱坞种族变迁的重要文本;对普通观众,它则是感受一位艺术家坚守与热爱的动人叙事。

可以说,《造就我的电影 — 丹泽尔・华盛顿》不仅是一部演员的 “光影回忆录”,更是一封写给电影的 “情书”。它让我们看到,一位演技巨匠的诞生,既需要天赋与努力,更需要对艺术的敬畏与对时代的担当;而好莱坞的进步,也正是由这样一群 “坚守者” 推动的。正如丹泽尔在纪录片结尾所说:“电影造就了我,而我希望能用角色回馈电影。” 这种相互成就的关系,正是电影艺术永葆活力的关键,也是这部纪录片最动人的内核。