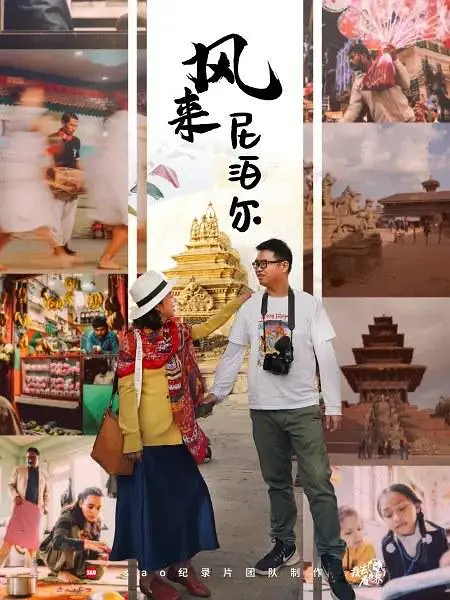

《风来尼泊尔 2019》:十年共和后的真实风情画卷

《风来尼泊尔 2019》(又名:我去看世界第二十四季)是由 SAO 纪录片团队出品的作品,呈现了自 2008 年尼泊尔宣布成立共和国十年后的样貌。本片深入尼泊尔城市的大街小巷,用镜头记录当地人的生活状态,用画面讲述尼泊尔的风土人情,力求以最真实的视角展现这个被认为是幸福指数最高的国家。作为 SAO 系列纪录片的一次全新尝试,它旨在呈现 SAO 风格纪录片的独特魅力与真实。全片共 28 集,每一集都如同一颗饱满的珍珠,串联起尼泊尔十年间的变迁与坚守。

城市街巷:烟火气中的生活节奏

加德满都作为尼泊尔的首都,是影片镜头聚焦的重要区域。十年过去,这座城市既保留着古老的韵味,又悄然融入了现代的元素。清晨的加德满都,街道上便已充满了生机。穿着传统服饰的妇女提着篮子,前往附近的集市采购;男人们则骑着摩托车,穿梭在狭窄的街巷中,车铃声与商贩的叫卖声交织在一起,奏响了城市的晨曲。

SAO 纪录片团队的镜头跟随着一位当地面包师,记录下他一天的生活。凌晨四点,面包师便已起床,在自家的小作坊里忙碌起来。他采用传统的工艺制作尼泊尔特色面包,面团在他的手中被揉捻、发酵,然后放入古老的泥炉中烘烤。不一会儿,香喷喷的面包便出炉了,香气弥漫在整条小巷里。面包师将面包摆放在摊位上,周围很快就聚集了前来购买的邻居和路人。“虽然现在有了工厂生产的面包,但大家还是喜欢我做的这种,说有家里的味道,” 面包师脸上带着朴实的笑容说道。

在加德满都的杜巴广场,古老的寺庙与周围的现代建筑形成了鲜明的对比。广场上,有虔诚的信徒在寺庙前跪拜祈福,也有游客拿着相机拍照留念。孩子们在广场上追逐嬉戏,他们的笑声回荡在古老的建筑之间,为这片神圣的土地增添了几分活力。十年间,广场上的寺庙依然矗立,见证着城市的变迁,而人们对信仰的坚守也未曾改变。

乡村原野:自然馈赠下的淳朴生活

离开城市,影片将镜头转向了尼泊尔的乡村。这里的生活节奏缓慢而宁静,人们与自然和谐共处。在喜马拉雅山脉脚下的一个小村庄,村民们以农耕和放牧为生。春天,他们在田地里播种水稻和玉米,男人们牵着牛在前面犁地,女人们则跟在后面播种,歌声在田野上飘荡。

一位老牧民带着他的羊群在山坡上放牧,羊群在绿色的草地上悠闲地吃草,老牧民则坐在一块石头上,吹奏着传统的乐器。他告诉镜头:“我们世世代代都在这里生活,大山给了我们一切,我们要好好保护它。” 村庄里的房屋大多是用石头和木材建造的,屋顶覆盖着茅草,与周围的自然环境融为一体。傍晚时分,炊烟袅袅,村民们围坐在自家的院子里,分享着一天的收获和趣事,脸上洋溢着满足的笑容。

尼泊尔的乡村还保留着许多传统的节日和习俗。在一个丰收的节日里,村民们穿着华丽的传统服饰,举行盛大的庆祝活动。他们跳着欢快的舞蹈,唱着古老的歌谣,向神灵祈求来年的风调雨顺。孩子们则在一旁玩耍,手里拿着彩色的气球,整个村庄都沉浸在欢乐的氛围中。

风土人情:信仰与文化的传承

尼泊尔是一个多民族、多宗教的国家,不同的文化在这里相互交融,形成了独特的风土人情。影片中,SAO 纪录片团队记录下了尼泊尔最重要的宗教节日之一 —— 德赛节。在这个节日里,人们会祭拜女神杜尔迦,家家户户都会打扫房屋,换上新的装饰。人们还会相互涂抹红粉,象征着祝福和吉祥。

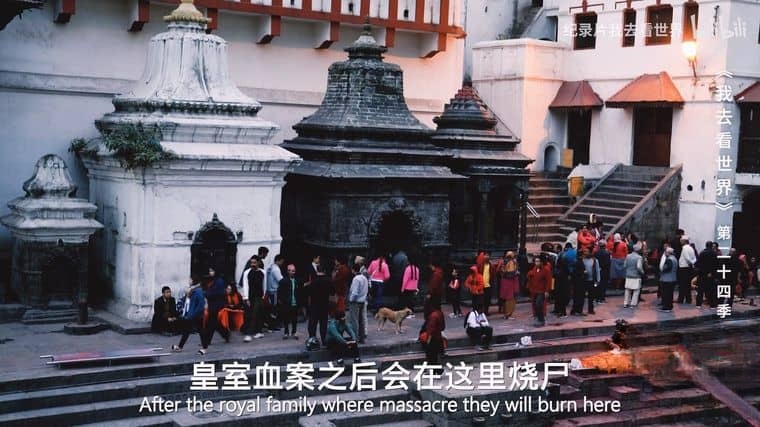

在帕斯帕提那神庙,印度教信徒们举行着庄严的祭祀仪式。信徒们带着鲜花和祭品,来到神庙前,向神灵祈祷。神职人员则穿着华丽的服饰,吟唱着古老的经文。神庙旁边的巴格马蒂河,是印度教信徒举行火葬仪式的地方,他们相信,在这里火化可以让灵魂得到解脱。虽然这一场景在外人看来可能有些神秘,但对于尼泊尔人来说,这是他们信仰中不可或缺的一部分。

除了宗教文化,尼泊尔的手工艺也独具特色。在一个传统的手工艺村庄,工匠们正在制作精美的木雕和银器。他们的手艺精湛,每一件作品都凝聚着他们的心血和智慧。一位老工匠向镜头展示了他制作木雕的过程,从选材、雕刻到打磨,每一个步骤都一丝不苟。“这些手艺是祖宗传下来的,我们要把它好好传下去,” 老工匠说道。

《风来尼泊尔 2019》全 28 集,通过 SAO 纪录片团队的真实记录,让观众看到了尼泊尔在成立共和国十年后的真实面貌。无论是城市街巷的烟火气,还是乡村原野的淳朴生活,抑或是独特的风土人情,都展现出这个国家的魅力所在。它没有刻意美化,也没有过度渲染,只是用最真实的镜头,呈现出尼泊尔人对生活的热爱和对幸福的诠释。这部纪录片不仅是对尼泊尔十年变迁的一次回顾,更是一次对生活本真的探寻,让观众在感受异国风情的同时,也对幸福有了更深的理解。