《我的新疆日记 Mon Carnet de route au Xinjiang 2020》:国际视角下的新疆发展画卷

纪录片《我的新疆日记 Mon Carnet de route au Xinjiang 2020》全 3 集,从国际视角平和、理性地展现了新疆维吾尔自治区成立 65 周年以来的发展成就全貌,有力回击了国际上对中国、对新疆的污名化、阴谋论论调。节目中,新疆呈现出繁荣富裕、长治久安的景象,各族人民团结和谐、安居乐业。塔吉克族女乘务员、壁画研究员等讲述着古今丝路上的迷人故事;柯柯牙林管站第一任站长、护林员等施展才能,进行着沙与水的较量与融合;小学女足队员、动物专家等的努力,点亮了新疆的希望……

第一集:古道新风 —— 丝绸之路上的传承与创新

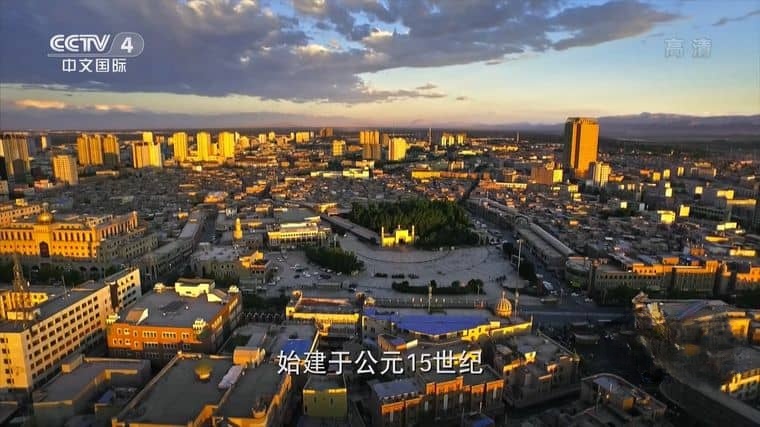

本集围绕 “开放、包容、分享” 这一丝绸之路的重要精神展开,聚焦喀什古城,展现了古老丝路文化在当代的传承与创新。

喀什古城由一条条迷宫式的巷道构成,这里按照行业自发形成了各类手工作坊和市场,种类繁多的精巧技艺在能工巧匠的手指间代代相传。镜头跟随一位制作土陶的老匠人,看他如何取土、制坯、上釉、烧制,每一个步骤都遵循着古老的传统。老匠人一边工作,一边向身边的徒弟传授技艺,他说:“这些手艺是祖宗传下来的,不能在我们这代断了。” 在古城的市场里,琳琅满目的手工艺品让人目不暇接,有精美的艾德莱斯绸、雕刻精细的木器、图案绚丽的地毯等,每一件都凝聚着匠人的心血。

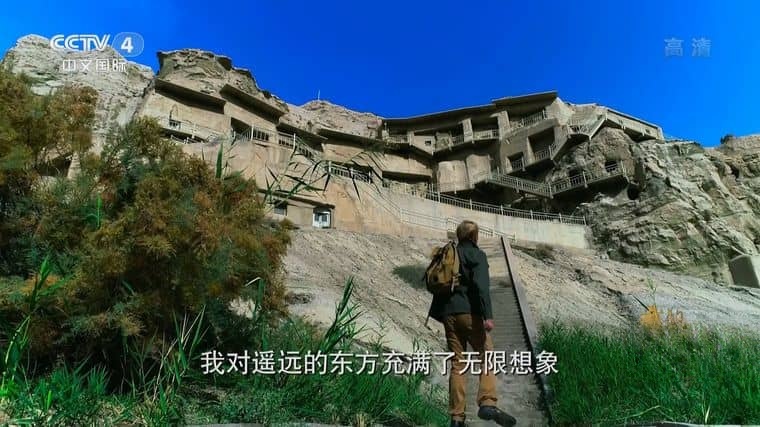

除了传统技艺的传承,丝绸之路的精神内涵还在启迪着当代人的创意与灵感。一位年轻的设计师将艾德莱斯绸的图案融入现代服装设计中,推出的服饰在国际时装周上受到关注。她表示:“丝绸之路本来就是不同文化交流的通道,我们现在做的,就是让传统与现代碰撞出火花。” 塔吉克族女乘务员也分享了她在新开通的铁路上工作的经历,这条铁路如同现代的丝绸之路,连接着新疆与内地,也连接着不同的文化。壁画研究员则带领观众走进石窟,解读壁画中蕴含的丝路故事,展现了古代文明的灿烂。

第二集:河沙俱下 —— 沙漠边缘的绿色奇迹

第二集将目光投向阿克苏,这座位于中国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠西北边缘的城市。金秋时节,奥利弗来到这里,拜访了一位老人,听他讲述这个绿色奇迹的诞生过程。

阿克苏曾经深受沙漠化的困扰,黄沙不断侵蚀着城市和农田,当地居民的生活受到严重影响。柯柯牙林管站第一任站长便是这场治沙战役中的关键人物。老人回忆道,当年他们面对的是一片荒芜的戈壁,“风一吹,沙子能把人埋了”。但他们没有退缩,带领着当地群众开始植树造林。镜头通过老照片和实地拍摄,展现了当年治沙的艰辛:人们顶着风沙,一镐一镐地挖坑,一担一担地挑水,在沙漠边缘种下了第一排防护林。

如今的柯柯牙,已经从一片荒漠变成了绿洲。护林员们每天巡逻在林中,监测树木的生长情况,防治病虫害。他们用科学的方法管理着这片树林,让绿洲不断扩大。老人指着眼前郁郁葱葱的树林,自豪地说:“你看现在,到处都是树,风沙小了,庄稼也长得好了。” 除了防护林,阿克苏还发展了特色林果业,苹果、核桃等水果不仅改善了当地的生态环境,还成为了农民增收的重要来源。这场沙与水的较量与融合,见证了新疆人民改造自然、创造美好生活的决心与智慧。

第三集:天山脚下 —— 希望之地的生机与活力

第三集聚焦吐鲁番,这座被荒漠环绕的城市,全年日照长达三千多小时,夏季昼夜温差达十六度,非常有利于水果糖分的积累,葡萄是当地最主要的农作物之一。九月正是采收葡萄的最后时节,镜头记录下了这丰收的景象。

在吐鲁番的葡萄园里,农民们忙碌着采摘葡萄,一串串饱满多汁的葡萄挂满枝头,让人垂涎欲滴。开阔的高地上,密密麻麻地分布着无数长条状的平房,这便是葡萄干的晾晒房。农民们将采摘下来的葡萄挂在晾晒房内,利用当地干燥的空气和充足的阳光,让葡萄自然风干变成葡萄干。一位农民笑着说:“我们这的葡萄干,甜得能粘住牙齿。” 葡萄产业不仅带动了当地经济的发展,还形成了独特的葡萄文化,每年的葡萄节都吸引着众多游客前来。

除了农业,吐鲁番的教育和科研事业也充满了活力。镜头走进当地一所小学,女足队员们正在操场上刻苦训练,她们的脸上洋溢着青春的活力,教练说:“这些孩子很有天赋,她们的梦想是将来能进入国家队。” 动物专家则在野外进行着濒危动物的保护研究,他们为了保护普氏野马等珍稀动物,付出了大量的努力。天山脚下的吐鲁番,正以其独特的魅力,孕育着无限的希望与活力。

《我的新疆日记 Mon Carnet de route au Xinjiang 2020》全 3 集,通过国际视角,全方位展现了新疆的发展与进步。从古道上的文化传承,到沙漠边缘的绿色奇迹,再到天山脚下的生机活力,每一个画面都展现了新疆各族人民团结奋斗、安居乐业的景象,有力地证明了新疆的繁荣与稳定,让观众看到了一个真实、立体、全面的新疆。