《河西走廊 Hexi Corridor》是一部由中共甘肃省委宣传部、中央电视台科教频道联合出品,北京伯璟文化传播有限公司承制的十集系列纪录片。该片以中国西部重要通道、丝绸之路黄金段 —— 河西走廊为讲述对象,从政治、军事、经济、文化、宗教等多角度,呈现了从汉代直至今天,河西走廊及其连接的中国西部的历史,以及它在中华文明进程中发挥的独特作用,“河西走廊关乎国家经略” 是贯穿全篇的核心主题。

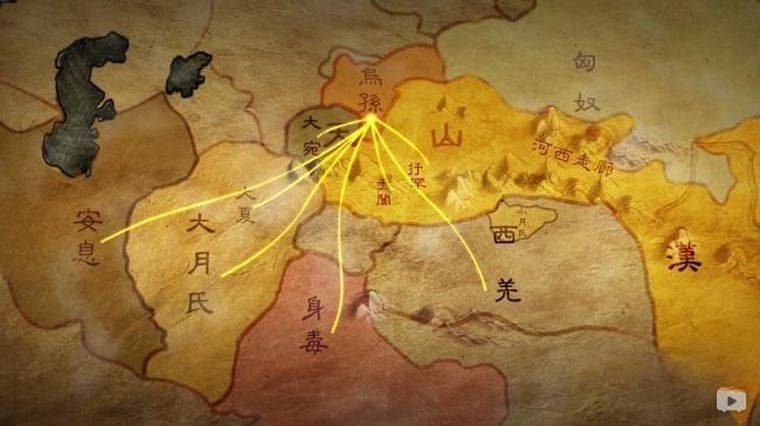

河西走廊,是一段通往文明的道路,更是一部波澜壮阔的史诗。当张骞这位极具开拓和冒险精神的汉帝国友好使者 “凿空西域” 时,这条绵延于黄河以西的窄长通道,便开始成为金戈铁马的征途、商旅绵延的古道、中西文化交融碰撞的国际通道。此前,从未有过以 “河西走廊” 为主题的纪录片。三年前,一支充满梦想的创作团队踏上这条古老而伟大的通道,撷取其上的绚烂瞬间,以编年体史诗形式,跨越汉、三国、两晋、隋唐、蒙元、明清、民国和新中国,系统梳理了河西走廊乃至整个中国西部的历史,呈现出其跨越千年的雄壮、辉煌与苍凉。纪录片共 12 集,包含 10 集正篇:《使者》《通道》《驿站》《根脉》《造像》《丝路》《敦煌》《会盟》《苍生》《宝藏》。

该片创作团队堪称 “国际化”。总导演王新建是央视《探索・发现》栏目制片人,曾创作《大地的呼唤》《改革开放 20 年》等作品;导演赵启辰监督指导并制作十余部纪录片,《寻秦》获 “第十八届中国电视纪录片十优长片” 奖,《北上 — 长征在哈达铺》获 “第二十届中国电视纪录片系列片好作品” 奖;艾美奖最佳摄影奖获得者、英国摄影师布莱恩・麦克达马特担任摄影指导,美国摄影师科里・罗素・布朗加盟摄影团队;国际著名音乐家雅尼担纲作曲,他曾在希腊雅典卫城、印度泰姬陵、中国紫禁城举办音乐会。业界翘楚的加盟,保证了该片画面质感与思想锐度,并对全球推广起到积极促进作用。

“河西走廊关乎国家经略” 是这部纪录片的精神核心。面对河西走廊上浩如烟海的历史线索和人物事件,确定拍摄主旨与侧重点尤为重要。主题的升华,赋予纪录片更多时代色彩与现实意义 —— 国家的经略、文化的复兴,“一带一路” 的发展理念和倡议在片中均有体现与彰显。拍摄中,总导演王新建要求抓住每一个历史节点上的关键人物,展开他们的故事,充分展现其中的冲突,准确对准河西走廊历史背后的印痕,探索人物故事复杂深幽的偶然与必然,从更深程度破解隐藏在岁月深处的历史密码。该片策划郭笑坤表示,基于此原则,《河西走廊》放弃了纪录片常用的学者专家访谈模式,没有采访与纪实段落,完全用解说与音画牵引,成为一部电影式讲故事的纪录片,让两千年来河西走廊上的传奇悲壮历史在壮美画面中一帧帧上演。

中国纪录片牵手国际知名作曲家,用音乐演绎文明的碰撞与交融、历史与今天、东方与西方、古典与现代,是《河西走廊》配乐的一大亮点。总时长 90 分钟的配乐,不拘囿于西域音乐,西方乐器与中国民族乐器混搭奏鸣,尽显丝路古道气息。

导演赵启辰认为:“文化的核心是精神,精神的核心是信仰,一个民族的文化基因决定了这个民族的特征、发展和未来。纪录片创作者应用自己的情怀探寻事物本源,梳理真实文化脉络,寻找未被解答的谜题,并以通俗、易于观众接受的方式呈现。” 为充分整合已知史料和最新研究成果,确保影片学术权威性,敦煌研究院沙武田博士出任学术统筹。2013 年上半年,43 万字的学术本出炉,奠定了拍摄基石。再经总撰稿邓建永抽丝剥茧,每一集的主线人物和故事呼之欲出。

2013 年 5 月,英国摄影师布莱恩・麦克达马特赶赴河西走廊,进行春季空镜大型拍摄,在乍暖还寒的日子里,拍出了河西走廊最为壮美的画面。美国摄影师科里・罗素・布朗于当年夏季在河西走廊拍摄长达一个半月,片中河西走廊的星空和八一冰川绝美景色便出自他的镜头。

2014 年年初,创作组启动《河西走廊》情景再现拍摄。赵启辰表示:“这是一部情景再现占 60% 篇幅的纪录片,因为一部历史纪录片若单纯从现实遗迹或采访角度呈现历史会非常枯燥,且很多遗迹已难寻踪迹。我们学术挖掘的广度和深度让我们有自信不做任何采访,转而以观众更易接受的故事再现方式呈现这部波澜壮阔的历史。” 一年间,赵启辰带领创作团队辗转全国 10 个影视基地,拍摄 230 场情景再现,时代跨越两汉、三国、魏晋、隋、唐、元、明、清和新中国,涉及 50 余个需设计形象的有名有姓历史人物,搭建 60 余个室内、外场景,动用群众演员近千人次,这对导演能力是极大挑战。“值得一提的是道具细节,无论是蒙文还是葡萄牙文,都经过精细翻译,将当时的原文翻译文字印到道具上,每个细节都经得起考验,细致到位。” 赵启辰说,“最后成片我们很满意,央视也感觉很新颖。每集人物线索清晰,在基于史料的基础上,我们做了丰富的合理想象,这种呈现方式是以往国内纪录片所不具备的。”