纪录片《世上最危险的鲨鱼?》(World’s Most Dangerous Shark? 2021):远洋白鳍鲨的“致命争议”

国家地理2021年出品的这部纪录片,以2.61G的1080P影像(英语中英双字),聚焦探险家雅克·库斯托认定的“世界上最危险的鲨鱼”——远洋白鳍鲨。两组海洋专家团队(一组研究历史数据,一组进行现代科考)深入大西洋和印度洋,通过分析船难幸存者证词、鲨鱼攻击记录及远洋白鳍鲨的行为特征,探讨“为何这种看似低调的鲨鱼,比大白鲨更致命”:

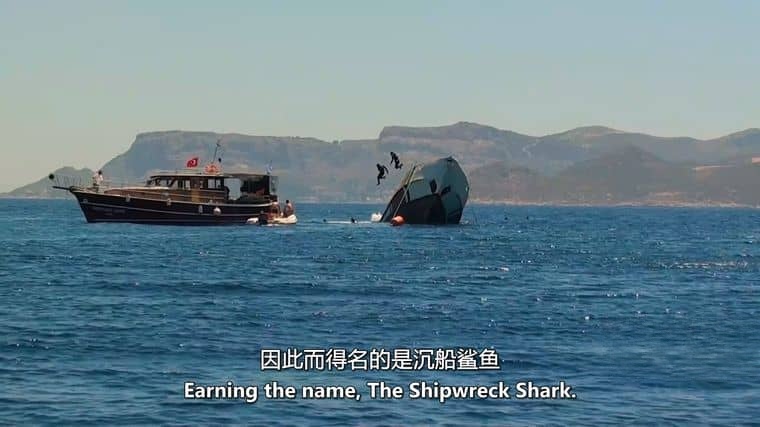

历史“船难杀手”:20世纪两次重大海难(1945年“印第安纳波利斯号”沉没、1915年“卢西塔尼亚号”事件)中,超过80%的遇难者葬身鲨口,幸存者描述“鲨鱼在救生艇周围盘旋数日,主动攻击落水者”,后续研究通过牙齿化石比对和目击者画像,确认罪魁祸首多为远洋白鳍鲨;

现代攻击数据:国际鲨鱼攻击档案(ISAF)显示,远洋白鳍鲨的“非挑衅性攻击”比例最高(占人类无预警遇袭事件的42%),尤其在热带开放海域(远离海岸),它们是“最常与人类遭遇的鲨鱼”。

核心亮点:远洋白鳍鲨的“危险特质”

《“机会主义掠食者”的行为逻辑》持久追踪能力:远洋白鳍鲨游速仅2-3公里/小时,但耐力极强,可跟随船只或遇难者漂流数周(利用洋流节省体力),被称为“海洋中的鬣狗”;

攻击性触发机制:它们对“挣扎的物体”(如落水者的手臂划动)反应强烈,实验显示其咬合力虽不及大白鲨(约600牛顿),但“撕咬-拖拽”策略能造成致命伤口,且倾向于“反复攻击”,增加致死率。

《与大白鲨的“危险度对比”》大白鲨:攻击多发生在近岸(如冲浪区),通常是“误判”(将人类视为海豹),咬后会松口离开,致死率约10%;

远洋白鳍鲨:攻击多在远洋(无遮蔽水域),目标明确(落水者),且因环境孤立(人类难以逃脱),致死率高达60%,印证库斯托的判断——“它们不是最强大的鲨鱼,但绝对是最危险的”。

影片价值:“危险标签”背后的生态警示

尽管被称为“最危险”,远洋白鳍鲨因过度捕捞(鳍被用于鱼翅汤)已沦为“濒危物种”(数量30年下降90%)。专家在片中呼吁:“理解其危险,是为了更好地规避冲突,而非消灭它们——作为远洋生态系统的顶级掠食者,它们控制中层鱼类数量,维持海洋健康。”

(注:影片为英语中英双字,适合对鲨鱼行为学、海洋安全感兴趣的观众,通过历史档案与现代科考结合,客观呈现“危险鲨鱼”的真相与保护困境。)