纪录片《濒危》(Endangered 2023):红色名录下的“保护英雄史诗”

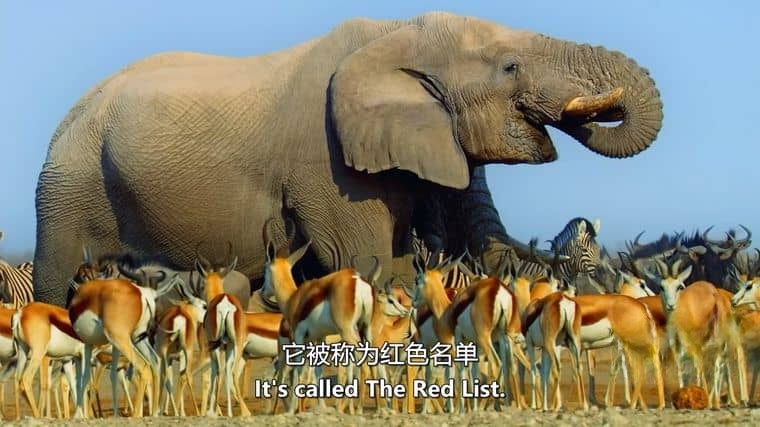

探索频道2023年出品的《濒危》,由艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)担任旁白,以4.35G的1080P无水印影像,聚焦“地球上最大的保护项目——世界自然保护联盟(IUCN)红色名录”背后的故事。影片记录全球保护工作者“冒生命风险拯救濒危物种”的真实历程:从非洲草原守护长颈鹿的巡逻队员,到刚果盆地追踪大猩猩的灵长类学家,从亚洲雨林保护大型猫科动物(如华北豹、雪豹)的科研团队,到海洋中阻止盗猎的反偷猎志愿者,他们的行动目标一致——通过“种群监测”“反盗猎巡逻”“栖息地修复”,让红色名录上的物种(如长颈鹿从“易危”到“濒危”,两种亚种极度濒危)脱离灭绝风险。

核心亮点:四大物种的“拯救之战”

《长颈鹿:静悄悄的灭绝与美国法案的救赎》

影片开篇呼应IUCN数据:野生长颈鹿数量从30年前的15万头锐减至9.7万头,非洲7国已区域性灭绝。保护团队在肯尼亚建立“社区保护区”,用红外相机记录长颈鹿被偷猎(为尾巴作聘礼、肉作粮食)的惨状,同时追踪美国《濒危物种法》将长颈鹿列为濒危物种的进程——通过限制进口长颈鹿制品(10年进口近4万件),减少偷猎需求。镜头中,巡逻队员拆除盗猎套索时,一只幼年长颈鹿因母亲被猎杀而徘徊不去,保护者用奶瓶喂养的画面令人动容。

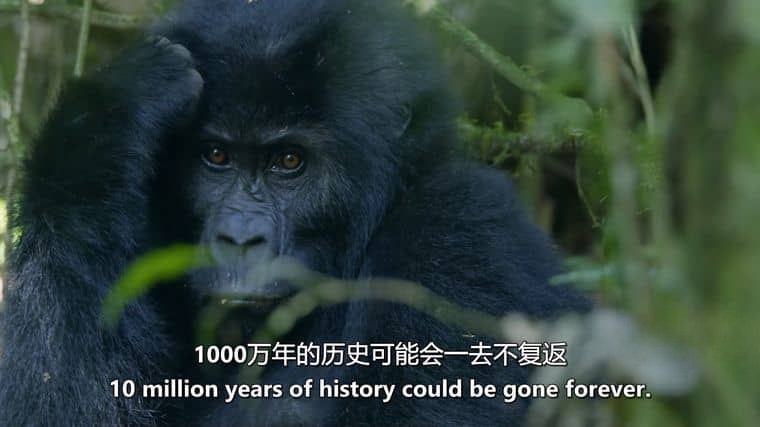

《大猩猩:内战阴影下的“森林智者”》

在刚果(金)的维龙加国家公园,灵长类学家冒着武装冲突风险,用DNA分析大猩猩种群的“近亲繁殖危机”(栖息地碎片化导致基因多样性下降)。影片记录“孤儿大猩猩康复中心”的故事:一只因母亲被偷猎者杀害的幼崽,在人类照料下学习爬树、觅食,最终被放归野外融入新群体。科学家强调:“大猩猩的社交结构与人类相似,失去母亲的幼崽会出现抑郁,保护它们不仅是拯救物种,更是守护‘森林生态的工程师’——它们的粪便能传播种子,维持雨林多样性。”

《大型猫科动物:从“冲突”到“共存”》

亚洲篇聚焦中国华北豹和非洲狮的保护:

华北豹:山西和顺县的“老豹子队”通过“生态补偿”(豹吃牛后政府赔偿)减少报复性猎杀,用“豹乡田”连接破碎栖息地,红外相机拍到母豹带4只幼崽穿越农田的画面,种群数量稳定在40只;

非洲狮:肯尼亚牧民安装“狮灯”(模拟人类活动的闪光装置)驱赶狮子,同时发展“生态旅游”让牧民从保护中获益,狮群袭击牲畜事件下降70%。

影片价值:“每个人都能成为保护者”

《濒危》不仅展现“英雄主义”,更传递“保护的可行性”:普通人可通过“支持可持续产品”(如拒绝长颈鹿尾饰品)、“参与公民科学”(如红外相机数据众筹)、“关注政策倡导”(如推动濒危物种贸易限制)贡献力量。正如旁白所说:“红色名录上的每一个‘濒危’标签,都是自然给人类的‘最后通牒’——但只要我们行动,像长颈鹿这样‘被忽视的巨兽’,依然有机会重返草原。”

(注:影片为英语中英双字,适合所有关注生物多样性保护的观众,尤其推荐给青少年,展现“个体行动如何改变物种命运”。)